Immunothérapie

Cancer : l’IA peut-elle aider à vaincre les tumeurs "invisibles" ?

Grâce à une IA conçue pour comprendre le langage cellulaire, des chercheurs ont identifié une molécule capable de rendre certaines tumeurs plus visibles au système immunitaire. Un espoir pour l’immunothérapie contre le cancer.

- Par Stanislas Deve

- Commenting

- ArtemisDiana / istock

Une intelligence artificielle (IA) conçue pour comprendre le langage des cellules vient de franchir un nouveau cap : elle a généré une hypothèse inédite sur le comportement cellulaire du cancer... qui a ensuite été validée ensuite en laboratoire. Cette prouesse, réalisée par Google DeepMind en collaboration avec l'université américaine Yale et détaillée dans bioRxiv, pourrait bien révolutionner l'immunothérapie.

Rendre les tumeurs visibles au système immunitaire

Baptisé Cell2Sentence-Scale 27B (ou C2S-Scale), ce modèle de 27 milliards de paramètres est issu de la famille des modèles ouverts Gemma. Sa mission : décrypter le langage complexe des cellules individuelles. "Comme pour le langage naturel, plus les modèles sont grands, meilleures sont leurs performances biologiques", affirment les chercheurs dans un billet de blog. L'objectif ? Ne plus seulement améliorer les tâches connues, mais faire émerger des capacités nouvelles.

L'un des grands défis de l'immunothérapie est de rendre les tumeurs dites "froides" (invisibles au système immunitaire) plus "chaudes" (visibles), grâce à la présentation d'antigène (MHC-I). Les chercheurs américains ont demandé à l'IA de trouver un "amplificateur conditionnel", un médicament capable de renforcer le signal immunitaire uniquement si une faible quantité d'interféron (une molécule clé de la réponse immunitaire) était déjà présente.

Une nouvelle voie pour l’immunothérapie ?

Le modèle a ainsi simulé l’effet de plus de 4.000 médicaments dans deux contextes : avec ou sans interactions immunitaires. Verdict ? Il a prédit que le silmitasertib, un inhibiteur de la kinase CK2, augmenterait l’expression antigénique uniquement dans le premier contexte. "C’était une idée nouvelle. Aucun lien n’avait été établi dans la littérature entre le silmitasertib et l’expression de MHC-I", souligne l'équipe.

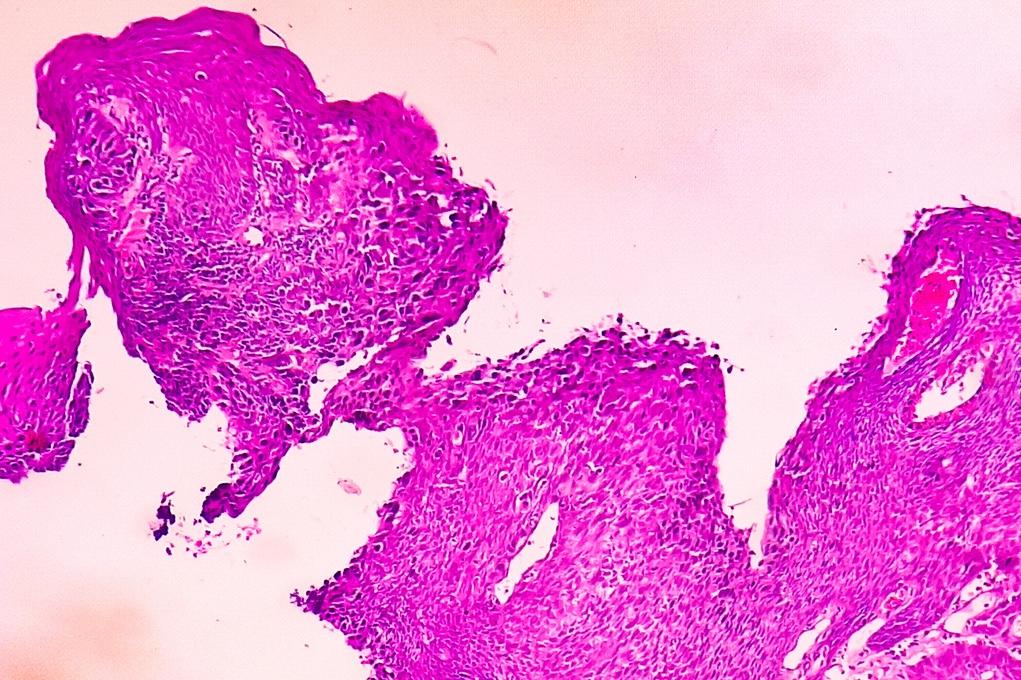

Pour valider ce médicament, les chercheurs ont testé cette hypothèse sur des cellules humaines neuroendocrines. Il s’est avéré que, seul, le médicament n'avait aucun effet. Mais associé à de faibles doses d'interféron, les résultats sont saisissants : une augmentation de 50 % de la présentation antigénique a été observée.

En rendant ces "tumeurs froides" plus visibles du système immunitaire, C2S-Scale ouvre une piste prometteuse pour renforcer l'efficacité de l'immunothérapie.