Onco-Sein

Cancer du sein RH faible : quelle place pour l’hormonothérapie ?

Une étude rétrospective de cohorte, publiée dans le JCO, a démontré une réduction de la survie globale, particulièrement lors de maladie résiduelle post chimiothérapie néo adjuvante, en cas d’absence de traitement par hormonothérapie pour des cancers du sein localisé faiblement RH+ (RE entre 1-10 %).

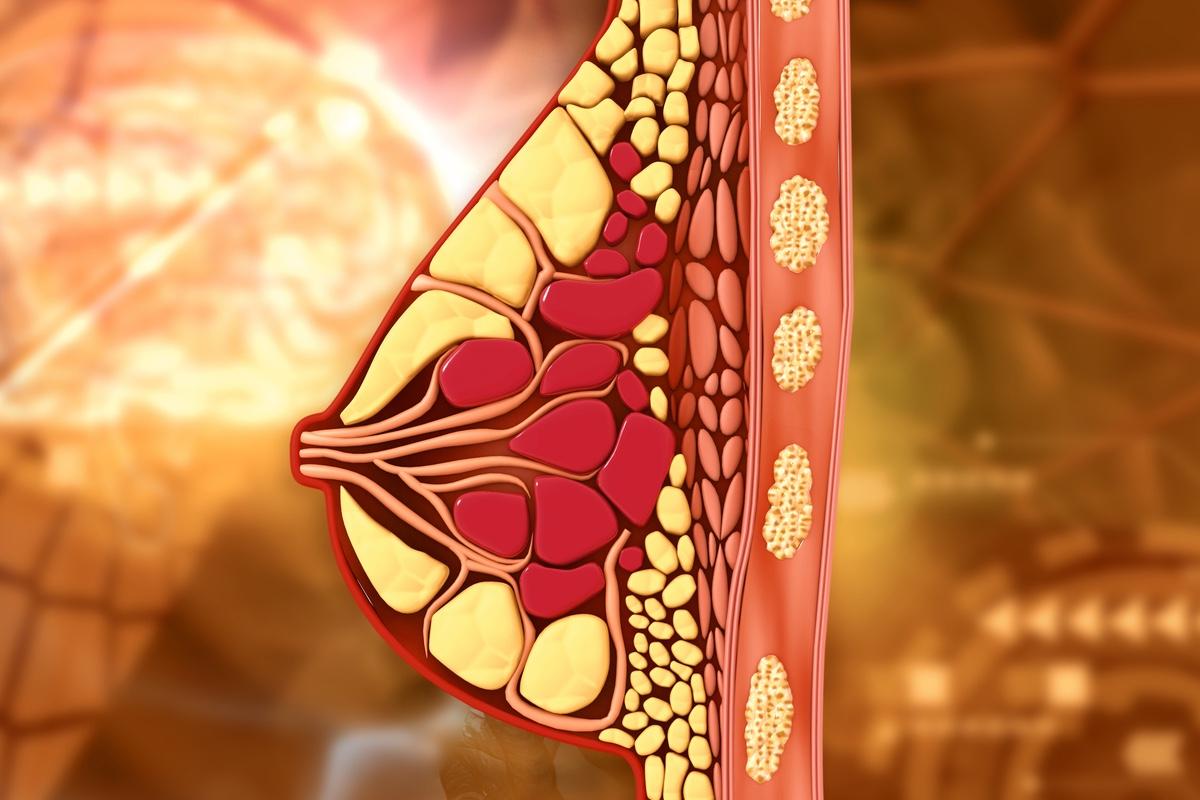

- Nadzeya Haroshka/iStock

Le seuil définissant l’hormonosensibilité d’une tumeur du sein est toujours source de discussion, et variable en fonction des référentiels des différentes sociétés savantes : l’ASCO a défini comme positif la présence de récepteurs aux œstrogènes supérieurs à 1 % de cellules marquées, alors que d’autres pays ont mis ce seuil à 10 %. De cette valeur est déterminée l’indication ou non d’un traitement adjuvant par hormonothérapie, avec le bénéfice qu’on lui connait en diminution du risque de récidive, et augmentation de survie globale. La question se pose donc concernant les cancers du sein dit faiblement RH+, soit avec un taux de RE entre 1-10 % : faut-il les considérer plutôt comme des tumeurs triple négatives avec une approche de chimiothérapie néo adjuvante ou ont-elles réellement une hormonosensibilité nécessitant dans ces cas une hormonothérapie ?

Plus de 7 000 cancers du sein faiblement RH+ étudiés

Une équipe américaine a démontré, sur une étude de cohorte rétrospective, l’absence de prescription d’hormonothérapie chez 42 % de patientes présentant un cancer du sein faiblement hormonosensible (RE entre 1-10 %), responsable d’un risque augmenté de 23 % de décès à 3 ans, comparativement à celles sous hormonothérapie.

En pratique, sur les données américaines de la « National Cancer Database », 7 018 patientes traitées entre 2018 et 2020 pour un cancer du sein localisé, de stade I à III, ayant bénéficié d’une chimiothérapie néo adjuvante ou adjuvante et présentant une faible expression aux récepteurs aux œstrogènes (RE entre 1 à 10 %) ont été analysées. L’âge médian était de 55 ans. La majorité des patientes présentaient une tumeur cT2 (46,5 %), sans envahissement ganglionnaire clinique (64,2 %), SBR III (74,4 %), avec des récepteurs à la progestérone négatifs définis comme < 1 % (73 %), HER négatif (65,3 %), avec un KI67 élevé ≥ 20 % (87,6 %). Parmi les patientes, 30,8 % étaient en réponse complète après chimiothérapie néo adjuvante, 31,5 % présentaient un résidu tumoral, et 37,6 % ont reçu une chimiothérapie adjuvante.

Absence d’hormonothérapie chez 42 % des patientes

La durée médiane de suivi a été de 3 ans. L’incidence d’absence de prescription d’hormonothérapie dans cette population, à un an de la chirurgie initiale, était de 42 %. Cette omission semblait majorée chez les RP- comparativement aux tumeurs RP+ (OR 1,81, p < 0,001), HER2- vs HER2+ (OR 1,23, p < 0,001), en cas de KI 67 ≥ 20 % vs < 20 % (OR 1,33, p < 0,001) et en cas d’absence d’envahissement ganglionnaire clinique (OR 1,18, p = 0,007). En cas de chimiothérapie néo adjuvante, on note d’avantage d’absence de prescription d’hormonothérapie en cas de maladie résiduelle comparativement aux réponses histologiques complètes (OR ajusté 1,24, p = 0,001).

Le taux de survie globale à 3 ans était de 89,1 % chez les patientes non traitées par hormonothérapie vs 92,3 % en cas de traitement d’hormonothérapie, soit après analyse multivariée un HR à 1,23, p = 0,02. Des analyses exploratoires démontrent une réduction de survie globale dans les sous-groupes suivants : en cas de RE entre 6 et 10 % (HR 1,42, p = 0,048), et en cas de maladie résiduelle après chimiothérapie néo adjuvante (HR 1,26, p = 0,046).

Cette étude est à prendre avec toutes les précautions en lien avec son design (monocentrique, rétrospective…), et les nombreux biais et données manquantes, mais à l’intérêt de repositionner le rôle potentiel de l’hormonothérapie dans cette population.

-1739371209.jpg)