Gastro-entérologie

Rectocolite hémorragique : une nouvelle molécule à inscrire dans une stratégie dynamique

L'ozanimod, un modulateur sélectif des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P), est plus efficace que le placebo comme traitement d'induction et d'entretien chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérément ou sévèrement active

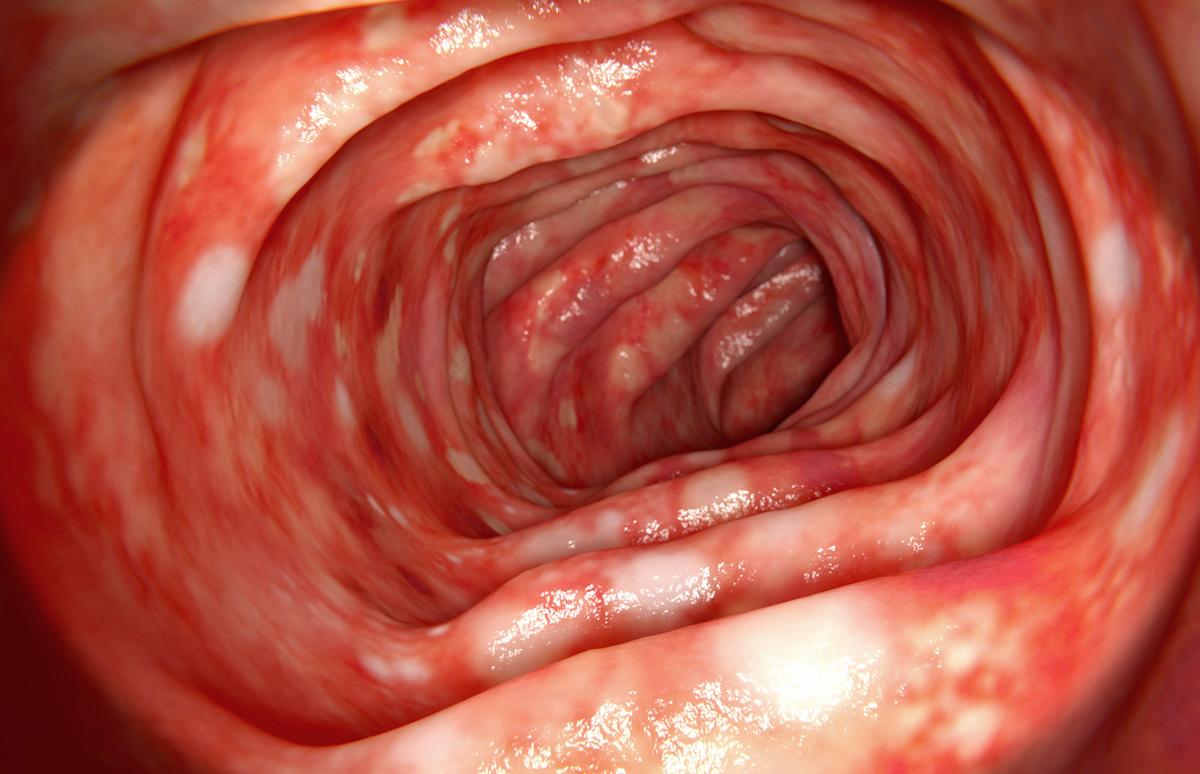

- selvanegra/istock

Dans une étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, l'ozanimod a été testé avec succès versus placebo comme traitement d'induction et d'entretien chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active.

L'incidence de la rémission clinique est significativement plus élevée chez les patients ayant reçu l'ozanimod que chez ceux ayant reçu le placebo, tant pendant la période d'induction (18,4% vs 6,0%, P<0,001) que pendant la période du traitement d’entretien (37,0% vs 18,5% [parmi les patients ayant une réponse à la semaine 10], p<0,001). La tolérance est bonne mais les infections sont plus fréquentes pendant la période de traitement d’entretien.

Des résultats significatifs

L'incidence de la réponse clinique est également significativement plus élevée avec l'ozanimod qu'avec le placebo pendant l'induction (47,8% vs 25,9%, p<0,001) et le maintien (60% vs 41%, p<0,001). Tous les autres critères secondaires clés sont significativement améliorés avec l'ozanimod par rapport au placebo dans les deux périodes.

L'incidence des infections (quelle que soit leur gravité) dans le groupe ozanimod est similaire à celle du placebo pendant la période d’induction mais supérieure à celle du placebo pendant la période du traitement d'entretien. Une infection grave est survenue chez moins de 2% des patients de chaque groupe au cours de l'essai de 52 semaines. Une élévation des taux d'aminotransférase hépatique sont plus fréquents avec l'ozanimod.

Une étude en 2 phases

Au cours de la période d'induction de 10 semaines, les patients de la cohorte 1 ont été assignés à recevoir du chlorhydrate d'ozanimod oral à une dose de 1 mg (équivalent à 0,92 mg d'ozanimod) ou un placebo une fois par jour en double aveugle, et les patients de la cohorte 2 ont reçu de l'ozanimod en ouvert à la même dose quotidienne.

Après 10 semaines, les patients qui ont eu une réponse clinique à l'ozanimod dans l'une ou l'autre cohorte ont été à nouveau randomisés pour recevoir de l'ozanimod ou un placebo en double aveugle pour la période de traitement d'entretien (jusqu'à la semaine 52).

Le critère d'évaluation principal pour les deux périodes est le pourcentage de patients en rémission clinique, évalué par le score Mayo à trois composantes. Les principaux critères secondaires cliniques, endoscopiques et histologiques ont été évalués, ainsi que la tolérance

Au cours de la période d'induction, 645 patients ont été inclus dans la cohorte 1 et 367 dans la cohorte 2 ; au total, 457 patients ont été inclus dans la période de traitement d’entretien.

Nouvelle stratégie

L'ozanimod est un modulateur sélectif des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) qui aboutit à l’inhibition de la mobilisation des lymphocytes sur les sites de l’inflammation et peut compléter utilement les traitements déjà disponibles.

L'inhibition du TNF-α, qui s'est avérée remarquablement efficace initialement dans la polyarthrite rhumatoïde et les MICI, a conduit à une re-conceptualisation de la pathogenèse des maladies auto-immunes : « un processus inflammatoire complexe peut donc dépendre en grande partie d'une seule cytokine-régulatrice maîtresse ».

Le TNF-α représente une voie effectrice commune qui agit plutôt en aval dans le processus inflammatoire (via son effet activateur des cellules myéloïdes), qui est commun à de nombreuses maladies auto-immunes. Néanmoins, il existerait des différences importantes dans la réactivité au TNF-α entre la polyarthrite rhumatoïde et les MICI. Ainsi, bien que le TNF-α soit une cytokine régulatrice majeure, les voies de signalisation spécifiques diffèrent selon les entités pathologiques, avec des implications cliniques importantes.

Différentes signatures cytokiniques

La rectocolite hémorragique se caractérise par une « cryptite ». Les cellules dendritiques et les macrophages de la paroi intestinale produisent des quantités accrues d'interleukine-23, IL-23 qui active les cellules T helper (Th) de types 17 (Th17) et 9 (Th9). En outre, les cellules Th2 sont plus nombreuses dans la rectocolite hémorragique et induisent les éosinophiles par l'interleukine-13.

La maladie de Crohn se caractérise, elle, par la formation de « granulomes intestinaux ». En association avec les mutations de la protéine NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2), les cellules dendritiques et les macrophages produisent des quantités accrues d'interleukine-23 dans la paroi iléale et colique, aidés par l'activation des cellules Th1 et Th17.

Complexité de la réponse cytokinique

Une phase effectrice commune aux cinq maladies inflammatoires auto-immunes sensibles à l’inhibition du TNF-α, est l'activation des macrophages dérivés de la moelle osseuse, des polynucléaires neutrophiles et des fibroblastes aux sites de l'inflammation, associée à la production de quantités accrues de facteur de nécrose tumorale α (TNF-α), ce qui explique leur réponse commune aux anti-TNF.

Par contre, les réponses au ciblage des cytokines dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique contredisent le concept d'un axe strict « interleukine-23-interleukine-17A » qui est lié, puisque l'inhibition de l'interleukine-23 est bénéfique dans ces maladies auto-immunes, alors que l'inhibition de l'interleukine-17A peut exacerber l'inflammation intestinale. Cette différence dans la réponse au traitement montre que les profils d’activation cytokinique sont dépendants des tissus où ils se produisent (« déterminants tissulaires ») et peuvent donc varier considérablement en fonction des organes atteints.

Nécessité d’autres traitements

Donc, bien qu'actuellement les stratégies thérapeutiques dans les maladies auto-immunes soient plutôt centrées sur le blocage d’une seule cytokine, l'identification de phénomènes de « cytokines codépendantes », comme observé dans les MICI, permettrait d'envisager des stratégies d'inhibition multiple de cytokines pour augmenter les réponses thérapeutiques.

En outre, les données sur les réponses aux traitement anticytokiniques ont promu de nouveaux concepts tels que les « déterminants tissulaires », qui sont essentiels pour façonner la fonction locale des cytokines et les positionner dans les profils cytokiniques spécifiques associés à une maladie donnée.

Des cibles dynamiques

Facteur de complexité supplémentaire, les profils cytokiniqes peuvent également changer au fil du temps ou au cours d'un traitement anticytokinique, ce qui met en évidence la notion selon laquelle les profils de cytokines représentent des « cibles dynamiques » au cours de l'évolution des maladie auto-immunes.

L'analyse détaillée des profils cytokiniques au moyen des technologies moléculaires modernes peut être essentielle pour améliorer les réponses cliniques et identifier les profils moléculaires (« pathotype ») différents au sein d'une maladie cliniquement définie.

Ainsi, le contrôle d’une maladie auto-immune pourra reposer sur une conception dynamique avec une phase inflammatoire tissulaire qui peut faire appel à d’autres traitements ciblés au cours de l’évolution.