Infectiologie

SARS-CoV-2 : mode d'émergence des variants et risques potentiels

Chez les malades qui souffrent d'une infection qui se prolonge, par exemple les immunodéprimés, la réplication virale dure et les opportunités pour le virus de muter augmentent. Ces mutations conduisent à l'apparition de variants qui inquiètent car on craint qu'elles puissent mettre en échec les vaccins.

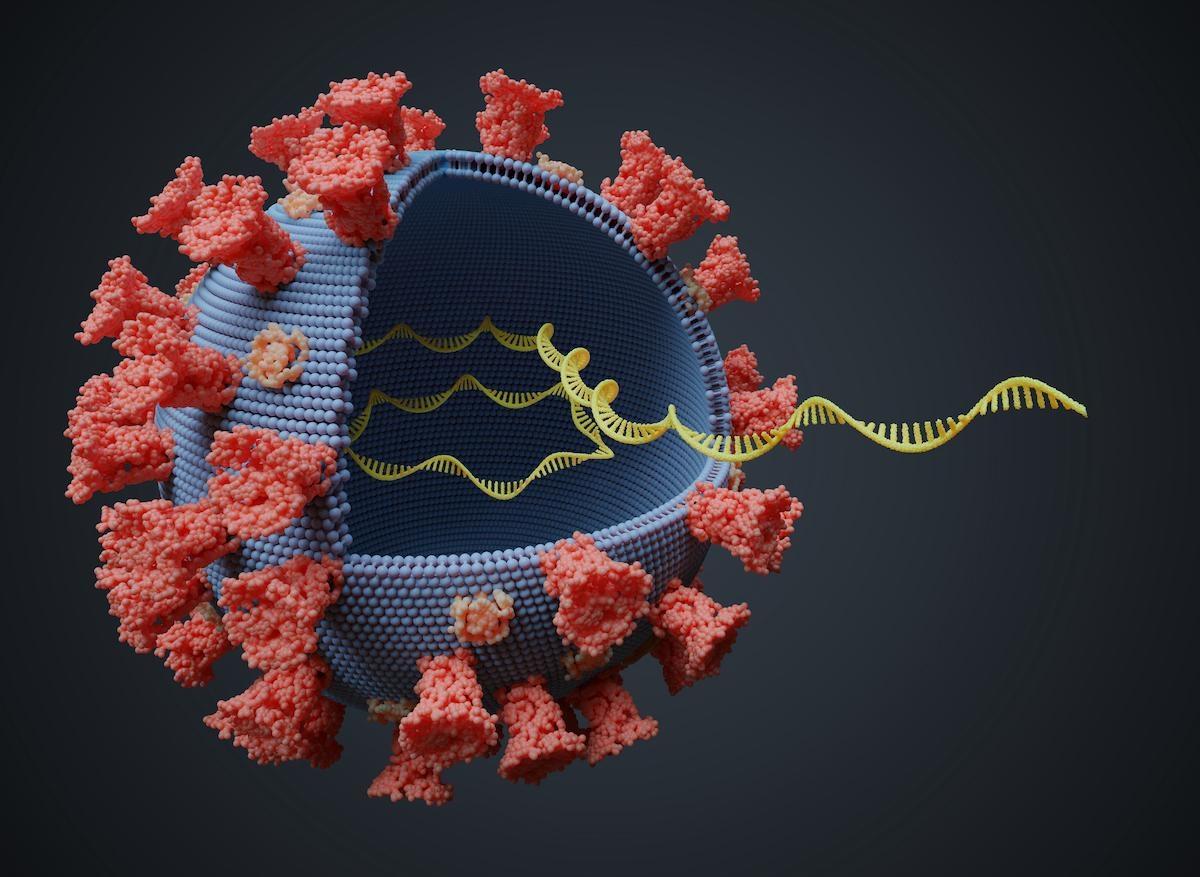

- vchal/iStock

Au 3 février, les variants représentent en France plus d’un nouveau cas de coronavirus dépisté sur cinq (21,3%), selon un document remis le 5 février par l'Assurance maladie aux laboratoires de biologie médicale. Un chiffre qui devrait encore grimper puisque de nombreux spécialistes estiment que le variant britannique, le plus présent sur notre territoire, pourrait devenir majoritaire d’ici au mois de mars.

Le variant sud-africain circule lui essentiellement dans l’est de la France où des cas ont été détectés à Metz et sur le territoire de Belfort. Seuls quatre cas du variant brésilien ont été découverts, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi dernier lors d’une conférence de presse. La propagation de ces variants inquiète le gouvernement qui a mis en place de nouvelles mesures pour renforcer le protocole sanitaire ce dimanche 7 février.

Une mutation sur la protéine Spike du virus

Mais comment se développent les variants et pourquoi font-ils craindre une efficacité moindre des vaccins ? Des chercheurs britanniques de l’université de Cambridge ont observé les mutations du virus en laboratoire pour mieux les comprendre. L’équipe de virologues suggère que de nouvelles mutations pourraient survenir en cas d’infection prolongée qui offre au virus de multiples opportunités d’évolution. Cela peut survenir, en particulier, lors du traitement des patients immunodéprimés où une réplication virale prolongée accroît les opportunités pour le virus de muter. C'est ce qu'ils observé lors du suivi d’un patient immunodéprimé traité avec du plasma de convalescence.

Le SARS-CoV-2 est un bêtacoronavirus à faible taux de mutation. Son ARN, c’est-à-dire son code génétique, est composé d’une série de nucléotides, des structures chimiques représentées par les lettres A, C, G et U. Quand il se réplique, le code du virus peut être mal retranscrit ("erreur de photocopie"), entraînant des mutations. Parmi ces mutations possibles, celles qui touchent à la structure de la protéine Spike, celle qui se trouve à la surface du virus et lui donne sa forme caractéristique en forme de couronne, sont les plus préoccupantes. C’est cette protéine qui est utilisée par le virus pour se fixer au récepteur ACE2 à la surface des cellules de l'hôte pour les pénétrer et les infecter. La plupart des vaccins actuellement utilisés ou testés ciblent cette protéine Spike et de nouvelles mutations la touchant sont craintes puisqu’elles pourraient affecter l’efficacité de ces vaccins.

Des mutations qui s’adaptent aux traitements

Pour la première fois, les chercheurs, qui ont publié leurs résultats le 5 février dans la revue Nature, ont documenté comment ces mutations sont apparues chez un patient hospitalisé. Ils ont identifié une variante particulière du virus qui comprend des changements importants qui semblent le rendre plus infectieux : la suppression de certains acides aminés, ΔH69 / ΔV70, dans une partie du pic la protéine.

Le patient a été diagnostiqué avec un type rare de lymphome non hodgkinien (LNH) à lymphocytes B, et a récemment reçu une chimiothérapie, affaiblissant son système immunitaire. Après son admission, il a reçu un certain nombre de traitements, y compris le médicament antiviral remdesivir et du plasma de convalescence. Son état s’est détérioré et il a été admis en unité de soins intensifs avant de décéder. Durant son hospitalisation, 23 échantillons viraux provenant majoritairement de son nez et de sa gorge ont été analysés et séquencés.

Une sélection par le traitement à base de plasma ?

Les chercheurs ont pu observer la mutation du génome du virus. Ils ont constaté qu’après les premières administrations des traitements, un changement radical a eu lieu dans la population virale avec l’émergence d’un variant devenu dominant. Celui-ci a porté des délétions, c’est une perte du matériel génétique, ΔH69 / ΔV70, ainsi qu'une mutation dans la protéine de pointe connue sous le nom de D796H. Si la variante a semblé disparaître au début, elle est réapparue lors de l'administration du troisième cycle de la thérapie plasmatique. “Ce que nous avons observé était une compétition entre différentes variantes du virus et nous pensons que cette compétition a été déclenchée par la thérapie par plasma de convalescence”, ont écrit les chercheurs.

Par la suite, les chercheurs ont créé et testé une version synthétique du virus avec ces mêmes variantes, les délétions ΔH69 / ΔV70 et les mutations D796H à la fois individuellement et combinées. Les mutations combinées ont rendu le virus moins sensible à la neutralisation par plasma de convalescent, démontrant que les mutations pourraient permettre au virus de s’adapter pour échapper à la pression immunitaire. La délétion ΔH69 / ΔV70 a, elle, rendu le virus deux fois plus infectieux que la souche de départ.

L’efficacité des vaccins en question

Ces mutations font craindre une capacité d’adaptation du virus pouvant nuire à l’efficacité des vaccins. “Étant donné que les vaccins et les thérapies visent la protéine de pointe, que nous la voyons muter chez notre patient, notre étude soulève le risque que le virus mute de manière à déjouer les vaccins, concluent les chercheurs. Enfin, ce phénomène de mutation peu susceptible de se produire chez les patients dont le système immunitaire fonctionne bien, met en évidence la surveillance nécessaire lors du traitement de patients immunodéprimés, où une réplication virale prolongée accroît l’opportunité pour le virus de muter.”

Ces craintes semblent se confirmer avec le variant sud-africain qui semble réduire l’efficacité du vaccin AstraZeneca. Révélée dimanche, une étude sud-africaine, menée par l’université de Witwatersrand à Johannesburg mais pas encore confirmé par des pairs, estime que le vaccin britannique offre une “protection limitée contre les formes modérées de la maladie”. Des résultats qui se confirment également sur les candidats vaccins Johnson & Johnson et Novavax. “Les premiers résultats semblent confirmer que la mutation du virus détectée en Afrique du Sud peut se transmettre à la population déjà vaccinée”, est-il écrit dans un communiqué. Le pays a d’ailleurs annoncé avoir cessé d’utiliser le vaccin AstraZeneca sur sa population.

Des résultats très préliminaires

L’étude a été réalisée sur 2 000 volontaires âgés de 31 ans en moyenne. Les résultats ne permettent donc pas de déterminer l’efficacité du vaccin contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès “car la population ciblée était à faible risque”, juge l’université du Witwatersrand.

“Nous pensons que notre vaccin protégera quand même contre les formes graves de la maladie, car l’activité des anticorps neutralisant est semblable à celle d’autres vaccins contre le Covid-19 qui se sont montrés efficaces contre les formes graves, en particulier lorsque les doses sont espacées de 8 à 12 semaines”, a réagi un porte-parole d’AstraZeneca à l’AFP.

Par ailleurs, Sarah Gilbert, qui dirige le développement du vaccin à l’université d’Oxford, a annoncé dimanche matin à la BBC qu’“une version (du vaccin Oxford/AstraZeneca) avec la séquence du variant sud-africain est en préparation” et espérée pour l’automne.