Neurologie

Hémorragies intracérébrales : plus précoces et plus sévères chez les consommateurs d’alcool

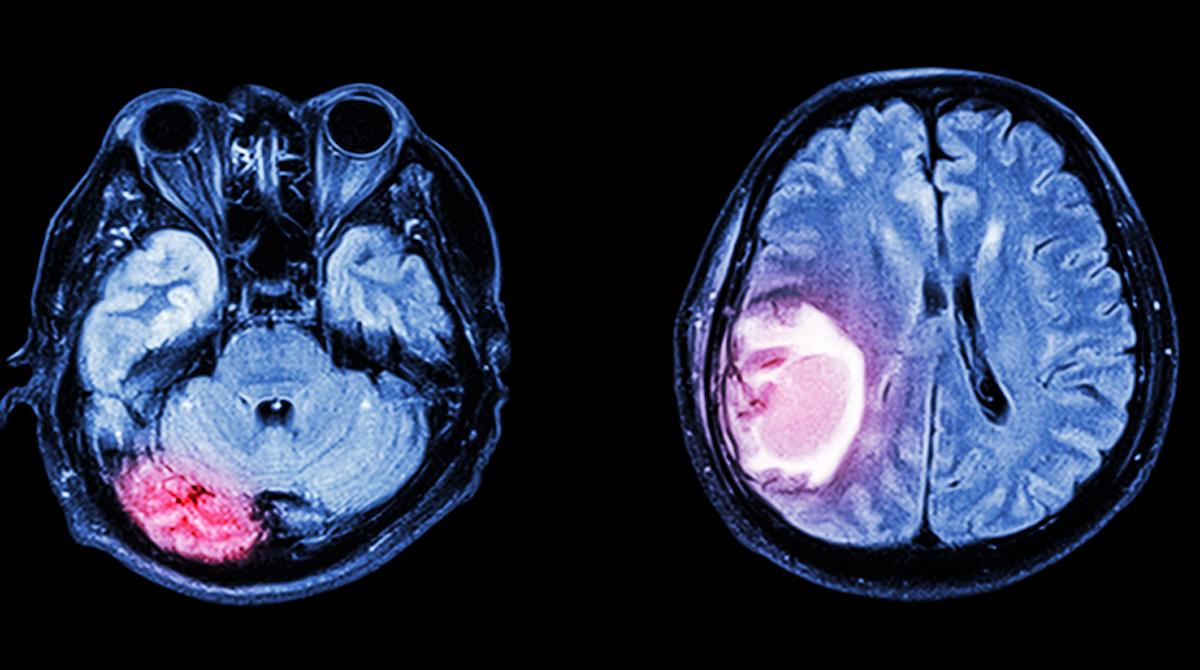

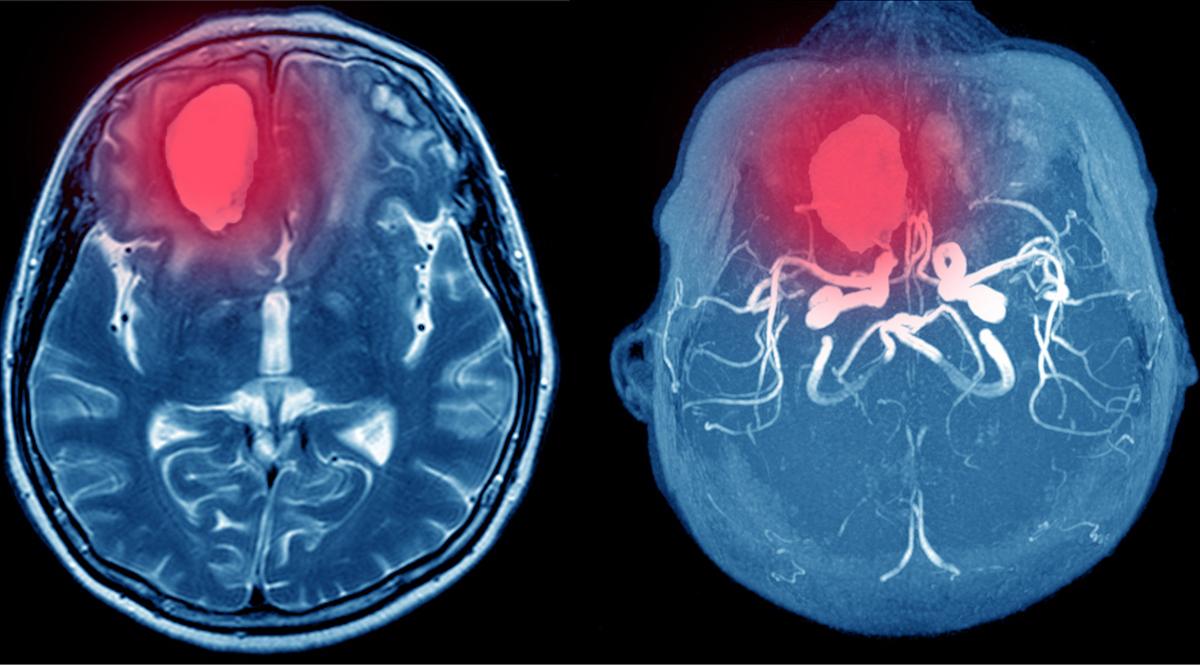

Les patients buvant 3 verres d’alcool et plus par jour font des accidents vasculaires cérébraux (AVC) hémorragiques 11 ans plus tôt que les autres, avec des lésions plus étendues et un profil de maladie des petits vaisseaux aggravé. Cette consommation excessive pourrait aussi accélérer la pathologie vasculaire cérébrale chronique, et le déclin cognitif, suggérant un levier de prévention encore sous-exploité.

- Tonpor Kasa/istock

L’impact d’une consommation excessive d’alcool (≥3 verres/jour) sur la sévérité des hémorragies intracérébrales (HIC) restait jusqu’ici peu exploré. Une large étude observationnelle transversale menée au Massachusetts General Hospital, et publiée dans Neurology, apporte des éléments nouveaux en analysant les données de 1 600 patients hospitalisés pour HIC spontanée entre 2003 et 2019.

Parmi eux, 7 % avaient une consommation d’alcool qualifiée d’excessive. Ces patients sont significativement plus jeunes au moment de l’AVC (64 ans vs 75 ans ; p < 0,001) et souffrent d’hématomes plus volumineux (volume multiplié par 1,7 ; p = 0,005). De plus, ils ont deux fois plus de risques de localisations profondes (ORa 2,01 ; IC à 95 % 1,11–3,64) et d’extension intraventriculaire (ORa 1,95 ; IC à 95 % 1,02–3,70), toutes deux associées à un pronostic fonctionnel péjoratif.

Atteinte microvasculaire cérébrale aggravée et signes biologiques associés

Chez les 1 195 patients ayant eu une IRM cérébrale (75 %), les grands consommateurs d’alcool ont plus fréquemment des signaux hyperintenses de la substance blanche sévères (ORa 3,04 ; IC à 95 % 1,43–6,49 ; p = 0,004), marqueurs d’une atteinte des petits vaisseaux. Ils avaient également un risque accru d’un profil IRM typique de maladie hypertensive des petits vaisseaux (ORa 1,82 ; IC à 95 % 1,04–3,20).

En revanche, aucune autre lésion microvasculaire (microhémorragies, lacunes) n’est statistiquement liée à la consommation d’alcool. Ces patients ont aussi des taux de plaquettes légèrement abaissés (β = –17,7 ; p = 0,021) et une pression artérielle d’admission significativement plus élevée (β = +4,8 mmHg ; p = 0,047). Ces facteurs pourraient à la fois refléter un terrain vasculaire plus vulnérable et une réponse physiopathologique moins contrôlée au moment de l’hémorragie.

Une étude robuste avec des implications cliniques directes

Cette étude repose sur une cohorte monocentrique prospective, avec recueil standardisé des données cliniques, biologiques et radiologiques. La consommation d’alcool a été estimée à l’admission à l’aide d’un questionnaire auprès du patient ou d’un proche. Malgré la nature transversale de l’étude et l’absence de données précises sur l’exposition cumulative à l’alcool, les associations observées restent robustes après ajustements multivariés. La généralisation des résultats pourrait toutefois être limitée par l’origine géographique unique de la cohorte et la disponibilité incomplète des IRM.

Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que la consommation excessive d’alcool constitue un facteur modifiable non seulement de risque d’hémorragies intra-cérébrales, mais aussi de sa sévérité et de la progression des lésions vasculaires cérébrales chroniques. Cela renforce les recommandations de réduction de la consommation d’alcool dans une perspective de prévention des AVC, mais aussi de ralentissement du déclin cognitif et des risques de récidive. Des études longitudinales sont désormais nécessaires pour explorer les mécanismes biologiques sous-jacents à l’aggravation de la maladie des petits vaisseaux chez les grands consommateurs d’alcool.