Rhumatologie

Douleur chronique réfractaire : la révolution de la stimulation intra-cérébrale personnalisée ?

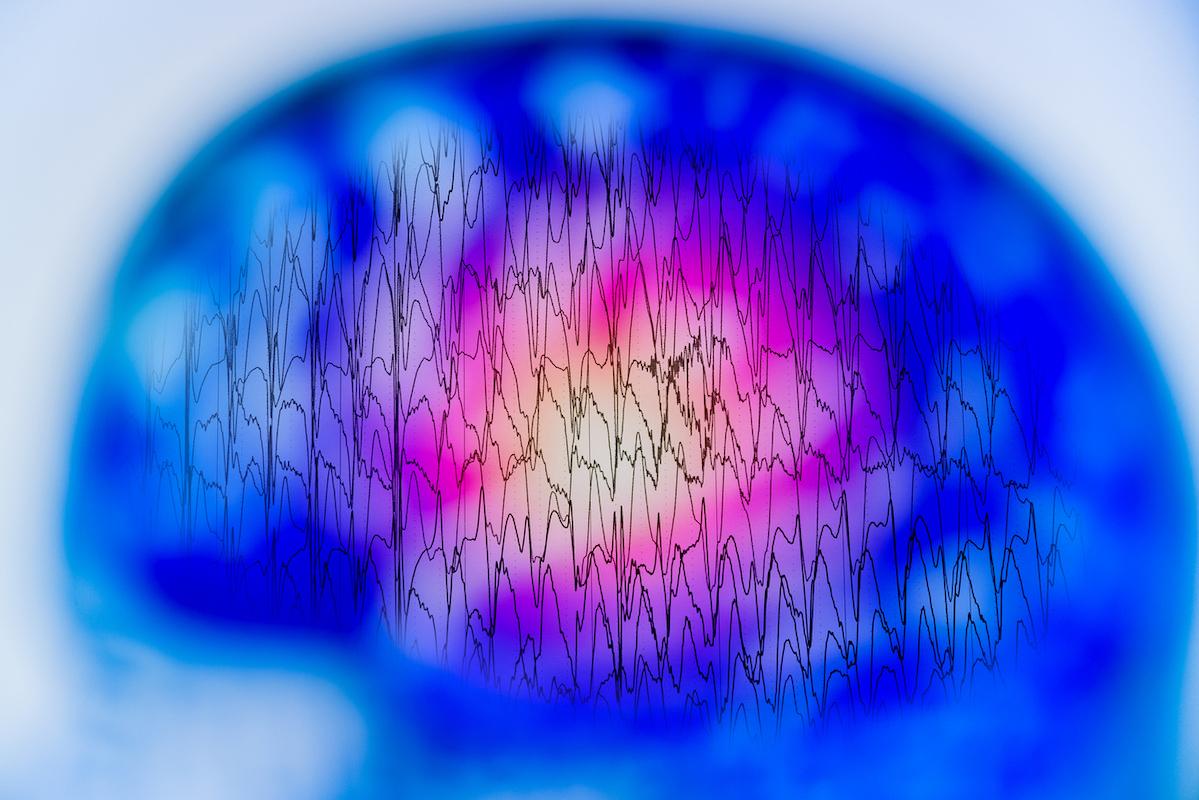

Une étude "preuve de concept" versus placebo montre qu’une stimulation intracérébrale personnalisée avec boucle fermée ajustée sur le niveau des biomarqueurs cérébraux individuels, surpasse la stimulation placebo et conserve son efficacité sans épuisement jusqu’à 3,5 ans. Deux cibles inédites dans les noyaux gris centraux émergent, ouvrant la voie à une analgésie « sur mesure » de cette affection.

- chaikom/istock

La douleur chronique touche près d’un cinquième de la population, et les formes neuropathiques réfractaires restent peu sensibles aux traitements usuels. Les essais historiques de stimulation intracérébrale, centrés sur des cibles « universelles » (PVG, thalamus sensoriel) avec stimulation continue, ont livré des résultats inconstants, suggérant une variabilité interindividuelle des circuits de la douleur ainsi, qu’un épuisement de l’effet de la stimulation.

L’étude présentée en pre-print dans Med Rxiv adopte une stratégie de médecine de précision adaptative : cartographier pour chaque patient les signatures électrophysiologiques de sa douleur puis stimuler en boucle fermée les noyaux où l’effet analgésique est le plus susceptible de se produire.

De l’approche uniforme au pilotage par biomarqueurs : le résultat pivot

Après un essai contrôlé de 10 jours, randomisé, en double insu (« sham stimulation ») chez 6 participants souffrant de douleurs neuropathiques réfractaires, 5 ont été implantés de dispositifs définitifs capables d’enregistrer et stimuler. Des algorithmes IA, entraînés sur des enregistrements ambulatoires, ont ajusté la stimulation en fonction du niveau de biomarqueurs de puissance neuronale.

Dans ce cas de figure, la stimulation intra-cérébrale personnalisée en boucle fermée est supérieure au placebo, avec un soulagement rapide, marqué (près de 60% de réduction de la douleur par rapport au placebo) et durable jusqu’à 3,5 ans. L’étude a également permis l’identification de deux nouvelles cibles au sein des noyaux gris du cerveau (corps du noyau caudé gauche et globus pallidus interne ipsilatéral).

Il faut moduler un réseau et pas seulement une zone unique

Au-delà du critère principal, l’essai a montré que plusieurs réseaux cortico-striato-thalamo-corticaux (cortex cingulaire antérieur ou ACC, insula, thalamus médian, noyaux de la base) pouvaient, selon les patients, induire une analgésie aiguë reproductible, laquelle se prolongeait après réimplantation définitive. Les modèles prédictifs de détection initiale estiment avec précision l’intensité douloureuse continue à partir de signaux cortico-sous-corticaux, permettant d’orchestrer une stimulation contextuelle tenant même compte des cycles veille-sommeil.

Fait notable, les biomarqueurs optimaux se situent parfois à distance des sites de stimulation, confortant une vision « en réseau » des circuits de la douleur. Par rapport aux approches ouvertes (ACC, PVG, VPth) qui expose à l’épuisement de l’effet, la boucle fermée a permis des rapports cycliques de stimulation <50 % tout en restant efficace, argument en faveur d’une meilleure durabilité et d’un possible moindre coût énergétique. Aucun signal de sécurité limitant n’a été rapporté dans cette série ; néanmoins, l’effectif restreint ne permet pas d’estimer finement la tolérance à long terme ni la survenue d’une tachyphylaxie tardive.

Un design rigoureux par une équipe entraînée

La démarche combine deux étapes : d’abord un « test » hospitalier en double insu contrôlé par placebo avec EEG intra-cérébrale et stimulation temporaire pour sélectionner cibles et paramètres individuels ; ensuite une implantation chronique des électrodes avec enregistrements ambulatoires, apprentissage-machine des biomarqueurs et essai croisé fermé-ouvert contre sham à domicile. L’effectif (n=6 dont 5 implantés) et l’hétérogénéité des syndromes limitent la généralisabilité, mais la robustesse méthodologique (double insu, contrôle sham, cross-over, suivi 2–3,5 ans et expertise de l’équipe qui travaille depuis plusieurs années sur ce thème) renforce la crédibilité du signal d’efficacité. Mais, si l’étude a été présentée en congrès (Congress’ Neuroscience Caucus 2025), elle n’a pas encore été revue en comité de lecture d’une revue scientifique de renom.

Selon les auteurs, ces données suggèrent de réserver la stimulation intra-cérébrale de la douleur aux formes neuropathiques réfractaires, dans des centres experts capables de : phénotyper les dimensions somatiques/affectives, cartographier les circuits individuels, tester plusieurs cibles au sein des boucles cortico-striato-thalamiques, et piloter la stimulation par biomarqueurs personnalisés. Beaucoup de recherches restent à mener : essais randomisés de plus grande taille comparant boucle fermée vs boucle ouverte et vs stimulation intermittente non guidée ; intégration de biomarqueurs multimodaux (réseaux cérébraux, symptômes, cognition) et de stratégies multi-cibles spatio-temporelles ; exploration mécanistique du rôle des faisceaux de substance blanche vs structures grises ; évaluation du coût-efficacité (durée de batterie, charge soignante) et de la durabilité au-delà de 3,5 ans.

Redéfinir le traitement de la douleur neuropathique réfractaire

Cette étude nous montre que, lorsque la douleur devient chronique, elle modifie le fonctionnement du cerveau, prend d'autres dimensions, notamment sur l'humeur et la motivation, et implique plusieurs zones du cerveau qui sont probablement différentes d’un malade à l’autre. Cela explique que lorsqu'une personne souffre de douleur chronique, la traiter avec un seul médicament, une seule injection ou une stimulation univoque ne fonctionnera probablement pas.

Cette étude est la première à individualiser la stimulation en fonction de la cartographie des régions du cerveau concernées par la douleur d’un malade donné et à les stimuler spécifiquement en adaptant le niveau de stimulation à des marqueurs intracérébraux afin limiter les risques d’épuisement de son effet avec le temps. Même si l’analgésie neuro-adaptative ne concernera pas tous les malades, à terme, la cartographie des zones impliquées dans la douleur et les biomarqueurs identifiés pourraient redéfinir le traitement de la douleur neuropathique réfractaire.