Pneumologie

Xénogreffe pulmonaire : 1ère transplantation d’un poumon de porc génétiquement modifié

Une équipe chinoise rapporte la première greffe expérimentale d’un poumon de porc génétiquement modifié chez un homme en état de mort cérébrale. Si l’organe a fonctionné durant plusieurs jours sans rejet hyperaigu, des complications circulatoires et immunologiques sont apparues, soulignant les obstacles majeurs qui persistent en xénotransplantation pulmonaire.

- photovs/istock

La xénotransplantation, consistant à greffer des organes animaux chez l’humain, suscite un regain d’intérêt pour répondre à la pénurie chronique de greffons. Après des essais limités sur le cœur et le rein, une équipe du First Affiliated Hospital de l’université médicale de Guangzhou (Chine) a réalisé la première transplantation d’un poumon porcin génétiquement modifié chez un homme de 39 ans, en état de mort cérébrale après une hémorragie cérébrale.

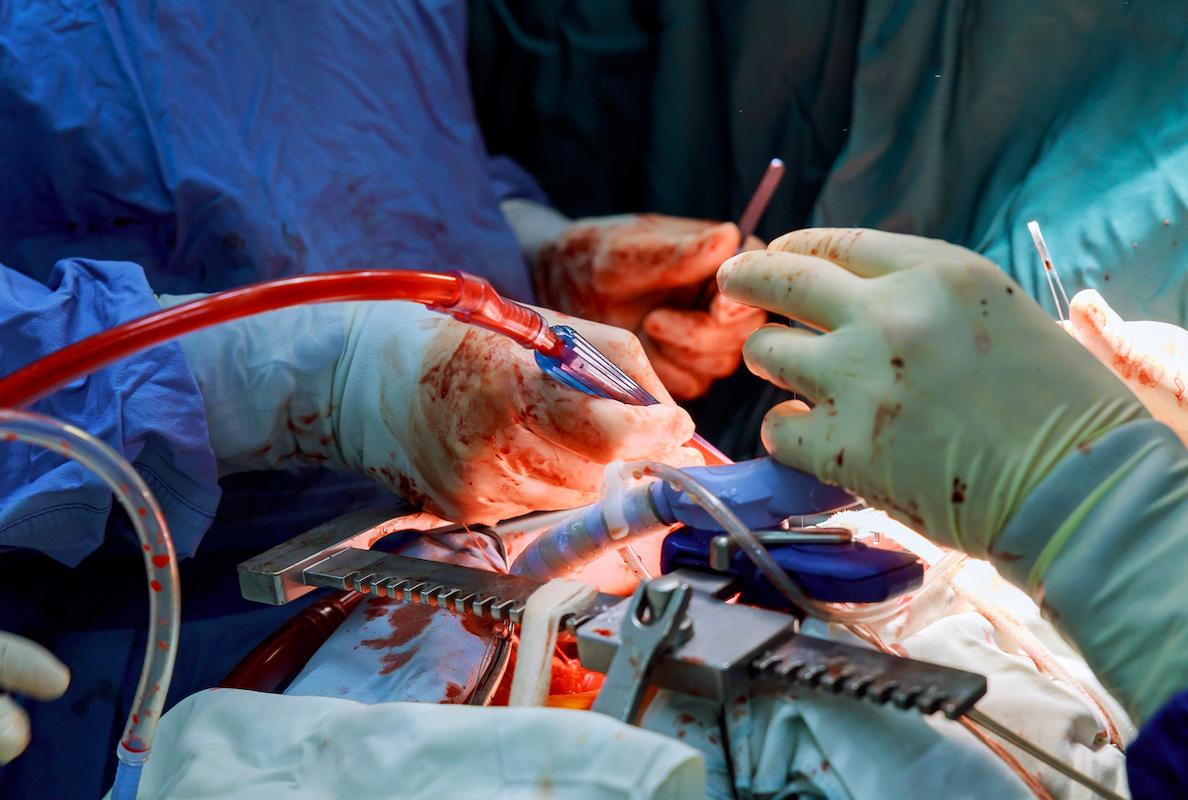

Le greffon, issu d’un porc élevé en environnement ultra-stérile, portait six modifications génétiques visant à réduire l’immunogénicité et le risque de rejet. Aucun signe de rejet hyperaigu n’a été observé dans les heures suivant la transplantation, et le greffon a été perfusé, ventilé et oxygéné pendant neuf jours. Ce délai inédit valide la faisabilité technique d’une xénotransplantation pulmonaire chez l’humain, un organe longtemps considéré comme inadapté en raison de sa fragilité, de son exposition directe à l’environnement et de son rôle immunologique majeur.

Les poumons jouent, en effet, un rôle essentiel dans la filtration sanguine, la régulation de la température, la production de plaquettes, l’équilibre du pH et la défense immunitaire. Ils assurent également des fonctions métaboliques et endocrines. Contrairement au rein ou au cœur, les poumons sont exposés aux éléments extérieurs, comme les virus et les bactéries, à chaque inspiration. En raison de leur grande surface et de la présence de nombreuses protéines impliquées dans la défense immunitaire, il est difficile de contourner la tendance naturelle de l’organisme à rejeter un élément étranger, même lors d’une transplantation pulmonaire entre humains.

Des complications précoces malgré l’absence de rejet immédiat

Dès le deuxième jour post-transplantation, les médecins ont observé un œdème massif généralisé associé à une accumulation de liquide dans les tissus, suggérant une altération précoce de la circulation sanguine pulmonaire. Le poumon xénogréffé a continué à assurer un certain degré de ventilation et de perfusion, avec des signes de récupération partielle dans les jours suivants. Toutefois, malgré une immunosuppression adaptée, des signes de rejet immunologique progressif sont apparus dès le 6e jour.

L’évolution vers un rejet aigu n’a pas pu être empêchée, et l’équipe médicale a mis fin à l’expérience à la demande de la famille. Aucun épisode infectieux majeur n’a été rapporté, mais les auteurs soulignent les risques d’infections zoonotiques comme l’un des freins majeurs à lever dans ce type de procédure. Ces résultats confirment la réactivité immunitaire spécifique du tissu pulmonaire et la difficulté de prévenir une inflammation stérile et un rejet progressif, malgré les modifications génétiques et les protocoles de traitement.

Une première mondiale pour un organe jusqu’ici jugé trop complexe

L’étude, publiée dans Nature Medicine, repose sur un protocole strictement encadré : consentement familial, patient en mort cérébrale, monitoring organique intensif et prélèvements séquentiels. Bien qu’il s’agisse d’un cas unique, ce modèle préclinique ouvre des perspectives concrètes pour évaluer in vivo la viabilité des greffons animaux dans un environnement humain. À ce jour, la xénotransplantation pulmonaire était restée au stade préclinique chez le primate non humain, avec des durées de survie limitées.

Ce travail permet de mieux comprendre les mécanismes précoces du rejet et les contraintes spécifiques au tissu pulmonaire xénotransplanté. Il conforte aussi la nécessité d’optimiser les modifications génétiques des donneurs porcins, notamment sur les antigènes majeurs d’histocompatibilité, les facteurs pro-inflammatoires et les voies de reconnaissance du soi.

Cette avancée doit être interprétée avec prudence : la xénotransplantation pulmonaire n’est pas encore prête pour un usage clinique chez des patients vivants. Toutefois, dans un contexte mondial de pénurie d’organes, elle représente une voie de recherche légitime, à condition d’être accompagnée d’une surveillance éthique, immunologique et virologique rigoureuse. Des essais complémentaires sur modèles humains en mort encéphalique sont nécessaires avant tout passage à la phase clinique.