Rhumatologie

Goutte : un test génétique pour prédire le risque de toxicités cutanées graves

Un marqueur HLA récemment identifié pourrait améliorer considérablement la capacité à prédire les réactions cutanées potentiellement mortelles à l'allopurinol dans les populations caucasiennes et noires, avec une prédictibilité proche de celle déjà disponible dans les populations asiatiques.

- Cavan Images/istock

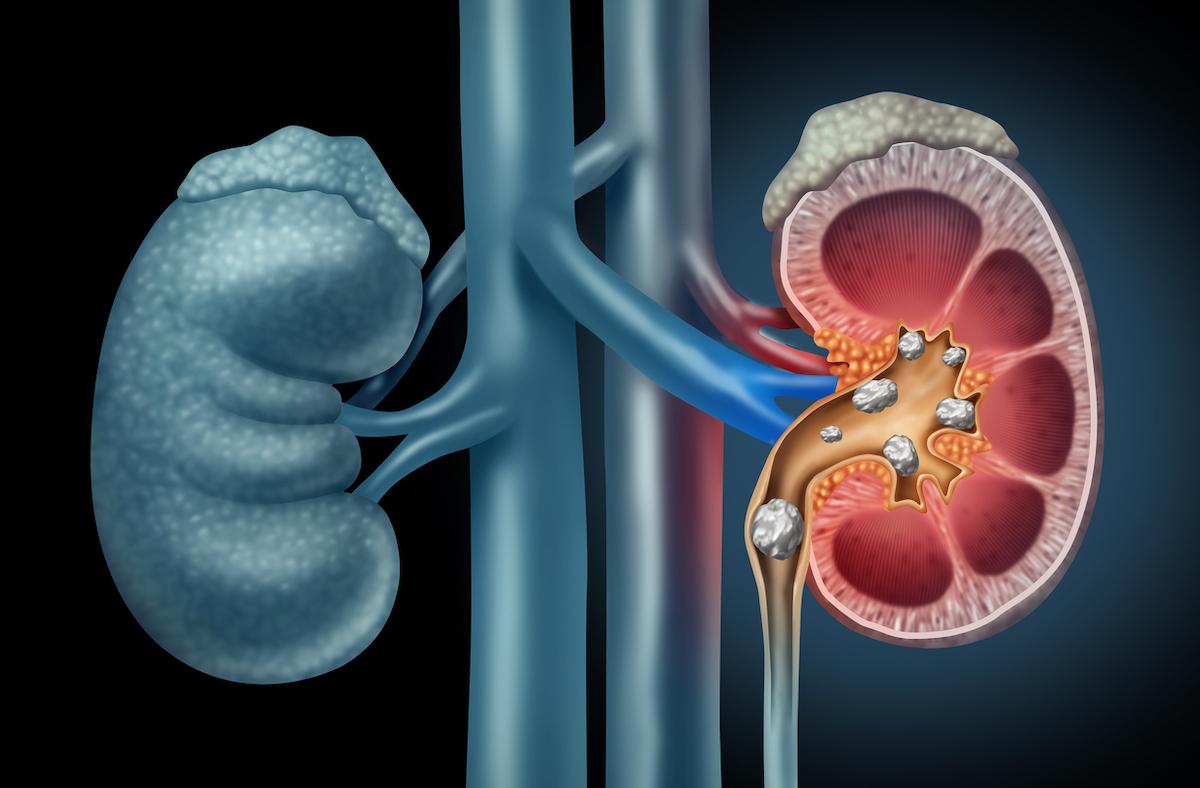

L'allopurinol est largement prescrit pour traiter la goutte et, bien que les réactions cutanées graves à ce médicament soient rares, elles peuvent être mortelles. Les réactions cutanées graves les plus fortement liées à l'allopurinol et aux allèles de risque HLA sont le syndrome de Stevens-Johnson/nécrolyse épidermique toxique (SJS/TEN) et la drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms ou DRESS, avec des taux de mortalité respectifs de 20 à 30% et d'environ 9 %. La mortalité est la plus élevée chez les patients atteints d'une maladie rénale ou cardiovasculaire, chez lesquels l'utilisation de l'allopurinol est pourtant plus fréquente.

Si le gène HLA-B*58:01 est utilisé depuis longtemps pour dépister les patients à risque en Asie du Sud-Est, où il est responsable de la quasi-totalité des cas de réactions cutanées graves (SCAR), il passe à côté de plus d'un tiers des patients à risque aux États-Unis et jusqu'à 45 % des personnes noires qui seraient exposées à des réactions graves si ce médicament leur était prescrit.

Des chercheurs de l'université Vanderbilt aux États-Unis ont découvert un deuxième gène, HLA-A*34:02, qui, lorsqu'il est testé en même temps que HLA-B*58:01, pourrait expliquer le risque chez plus de 80 % des patients américains. Cette étude est publiée dans le JAMA Dermatology.

Des sous-groupes révélateurs et une tolérance à nuancer

Dans cette cohorte multi-ascendance, les deux allèles HLA de classe I ressortent, chacun de façon indépendante : HLA-B58:01 (OR 28,0 ; IC à 95 % 8,6–100,6) et HLA-A34:02 (OR 20,6 ; IC à 95 % 3,3–131,1). Aucun allèle de classe II n’atteint la significativité après correction. L’association de HLA-B58:01 est confirmée pour la première fois aux États-Unis et le signal est compatible avec un effet dose en cas d’homozygotie.

Mais HLA-B58:01 manque chez 45 % des patients s’auto-identifiant comme Noirs, alors même que l’allopurinol y est fréquemment prescrit. HLA-A34:02 apparaît comme second déterminant indépendant (il avait déjà été impliqué dans une atteinte hépatique induite par l’allopurinol, phénotype proche du DRESS). Un cas portait HLA-B58:02 (proche de B58:01 mais distinct), non détectable par un test ciblé exclusivement sur B58:01. Un signal pour HLA-B35:01 est suggéré mais non confirmé, probablement par manque de puissance.

Une étude ciblée, mais porteuse d’implications larges

Les données proviennent d’une étude cas-témoins conduite au Vanderbilt University Medical Center, avec confirmation spécialisée des diagnostics de réactions cutanées graves (SCAR). Les témoins tolérants et populationnels ont été appariés selon l’âge, le sexe et l’ethnicité auto-déclarée. L’analyse statistique s’est appuyée sur des régressions logistiques conditionnelles et des corrections pour comparaisons multiples. Bien que le nombre de cas soit limité (n = 16), l’ampleur des effets mesurés et la diversité génétique des participants renforcent la portée des résultats. Les SCAR étant des événements rares mais graves, leur prévention justifie des stratégies de dépistage robustes.

Selon les auteurs, ces données questionnent la recommandation actuelle (notamment de l’American College of Rheumatology) de dépister uniquement HLA-B58:01 chez les patients noirs ou asiatiques avant prescription d’allopurinol. Ils conseillent donc de ne pas considérer un résultat négatif HLA-B58:01 comme protecteur. Avant de débuter l’allopurinol, il faudrait selon eux envisager un dépistage multi-allélique incluant au minimum HLA-B58:01 et HLA-A34:02 chez les patients à risque (insuffisance rénale, antécédents cutanés sévères, comorbidités cardiovasculaires) et informer les patients des signes d’alerte. Un élargissement du dépistage à d’autres allèles comme HLA-A34:02 pourrait améliorer la prédiction du risque, notamment dans des populations à forte diversité génétique.

Les perspectives de recherche incluent la validation de ces résultats sur de plus larges effectifs, le développement de panels de dépistage multialléliques, et l’évaluation de leur impact clinique en vie réelle. En attendant, la stratégie validée pour éviter ces effets cutanés est de débuter à dose faible (50 ou 100 mg/jour) et d’augmenter les doses très progressivement de 100 mg tous les mois jusqu’à atteindre les objectifs thérapeutiques.