Neurologie

Alzheimer : la neuro-inflammation serait protectrice au début

L’inflammation, facteur modulant ou aggravant de la maladie? Longtemps débattue, cette question trouve une réponse dans une étude qui montre qu’elle aurait un effet protecteur.

- SimpleFoto

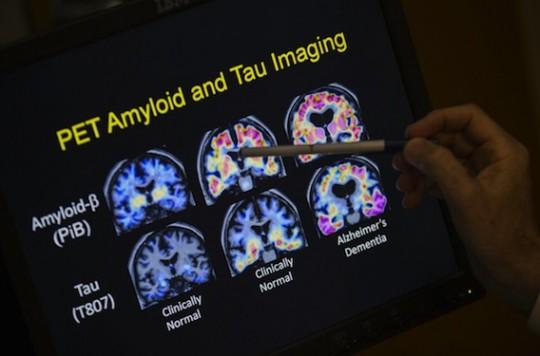

L’étude IMABio 3 basée sur la Tomographie à émission de positons chez des patients atteints de maladie d’Alzheimer, constate une activation marquée des cellules immunitaires et inflammatoires surtout en début de l’affection. Cette étude, la première de cette ampleur jamais réalisée chez l’homme, publiée dans la revue Brain, valide l’effet protecteur de l’inflammation même dans les stades précliniques.

On le sait, la maladie d’Alzheimer se caractérise par des dépôts anormaux de protéines dans le cerveau. En parallèle à ces dépôts, se produit une activation des cellules immunitaires et inflammatoires, les cellules microgliales. Cette activation avait été retrouvée chez des souris atteintes de MA, mais pas encore chez l’homme. Or en couplant 2 types d’imagerie par émission de positons, les auteurs ont pu analyser d’une part l’activité de la microglie et d’autre part les dépôts de la protéine amyloïde. A noter que pour ces travaux, plusieurs équipes se sont associées dont l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, le centre hospitalier St Anne et le CEA.

L’essai a porté sur 96 patients, dont deux tiers étaient atteints de maladie d’Alzheimer à des stades divers et un tiers était sain. Ils ont été suivis pendant deux années.

Activité microgliale augmentée

Les résultats montrent qu’il y a une activité microgliale augmentée dans les 2 groupes à tous les stades de la maladie, mais, selon le Pr Marie SARAZIN, directrice de l’équipe de neurologie de la mémoire et du langage au CH St Anne à Paris, l’activité est plus importante chez les patients souffrant de maladie d’Alzheimer que chez les témoins et encore plus marquée aux stades de début de l’affection ; elle apparait en fait très précocemment. Cette augmentation d’activité est corrélée aux dépôts amyloïdes, c’est à dire associées aux plaques.

De plus sur les 2 ans de suivi, les chercheurs constatent que les patients qui ont l’activité microgliale la plus importante, sont restés stables en particulier sur le plan de l’autonomie ; tandis que les patients qui avaient la réaction inflammatoire la plus faible se sont aggravés rapidement, d’où l’hypothèse d’un effet nettement protecteur de l’inflammation avec des résultats très tranchés.

Un espoir thérapeutique ?

Et bien évidemment derrière cet effet protecteur de l’inflammation, il y a un enjeu thérapeutique, qui a déjà été étudié chez l’animal également à un stade précoce de la maladie. Une étude qui a aussi fait l’objet d’une publication dans la revue « Brain ». Les auteurs ont montré que renforcer l’activité immunitaire aide la souris à lutter contre la maladie. Donc agir sur ces mécanismes influe sur l’évolution de la maladie bien que cela ne l’empêche pas. Pour le Pr Marie SARAZIN, directrice de l’équipe de neurologie de la mémoire et du langage au CH St Anne à Paris, il faut reconnaître qu’une étape a été franchie dans la connaissance de ce qu’il se passe autour de ces 2 protéines impliquées la béta amyloïde et la Tau.