Rhumatologie

Prix Nobel 2025 de médecine : des T régulateurs au gène Foxp3, contre l’auto-immunité

La compréhension de la « tolérance périphérique », pourquoi notre système immunitaire n’attaque pas en permanence nos propres tissus (l’auto-immunité), franchit un cap décisif avec l’identification des lymphocytes T régulateurs (Treg) et du gène maître Foxp3. Ces découvertes, récompensées par le Prix Nobel 2025, ouvrent des perspectives thérapeutiques dans les maladies auto-immunes, l’oncologie et la transplantation.

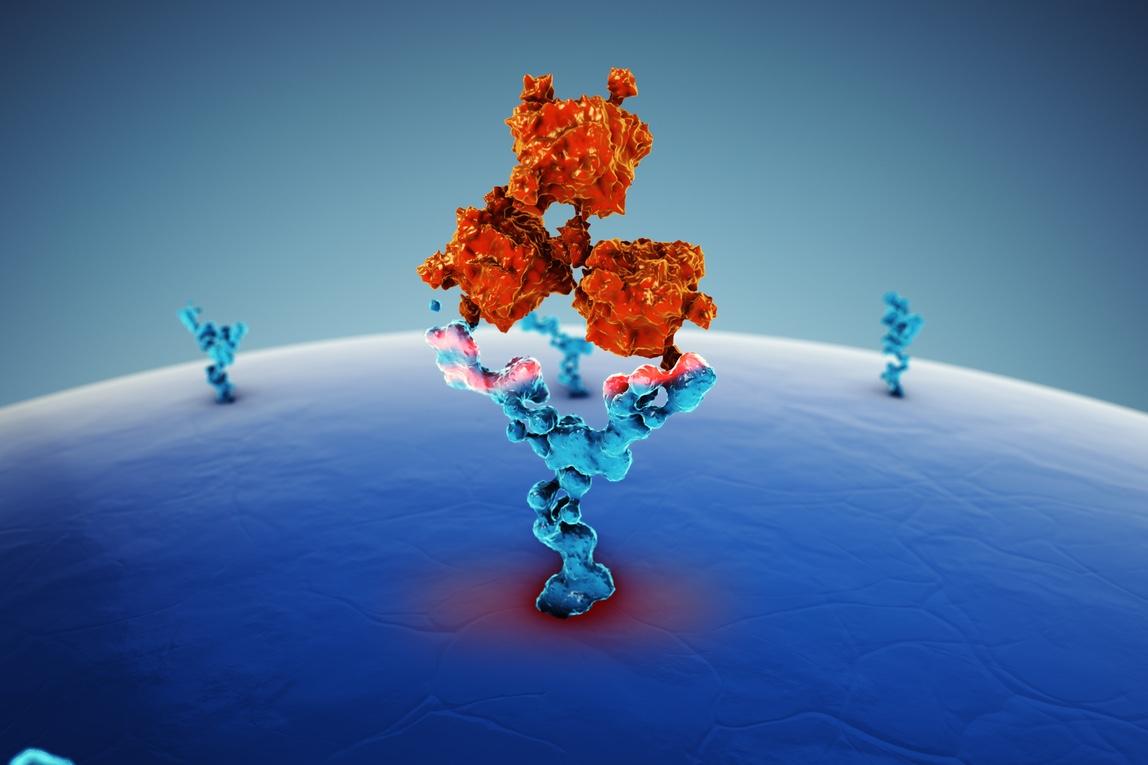

- Jian Fan/istock

La réponse immunitaire doit distinguer le « soi » du « non-soi », tout en neutralisant des pathogènes capables de se « camoufler » en mimant des structures du soi. Cette ambivalence explique la survenue d’une auto-immunité lorsque cet équilibre se rompt.

En 1995, en étudiant le thymus et la maturation des lymphocytes T chez la souris, Shimon Sakaguchi (Université d’Osaka) démontre l’existence d’une sous-population immunosuppressive indispensable à la prévention de l’auto-agression par auto-immunité : les lymphocytes T régulateurs (ou lymphocytes Treg). Cette classe de cellules, véritable « garde-fou » périphérique, explique pourquoi la plupart des personnes ne développent pas de maladies auto-immunes sévères malgré une stimulation antigénique constante.

FOXP3, gène chef d’orchestre de l’identité Treg

Au début des années 2000, Mary E. Brunkow (Seattle) et Fred Ramsdell (San Francisco) élucident la vulnérabilité auto-immune de lignées murines particulières. À une époque où le séquençage murin relevait encore de l’exploit, ils identifient une mutation dans un gène clé, Foxp3, puis montrent que des altérations du gène humain Foxp3 sont à l’origine du syndrome IPEX (Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked), modèle monogénique humain d’auto-immunité fulminante.

En 2003, Sakaguchi relie ces observations : Foxp3 gouverne la différenciation et la fonction des lymphocytes Treg. Ce triptyque souris–gène–maladie humaine établit la causalité entre le programme transcriptionnel Foxp3 et la tolérance périphérique.

Du mécanisme aux pistes cliniques : auto-immunité, cancer, greffes

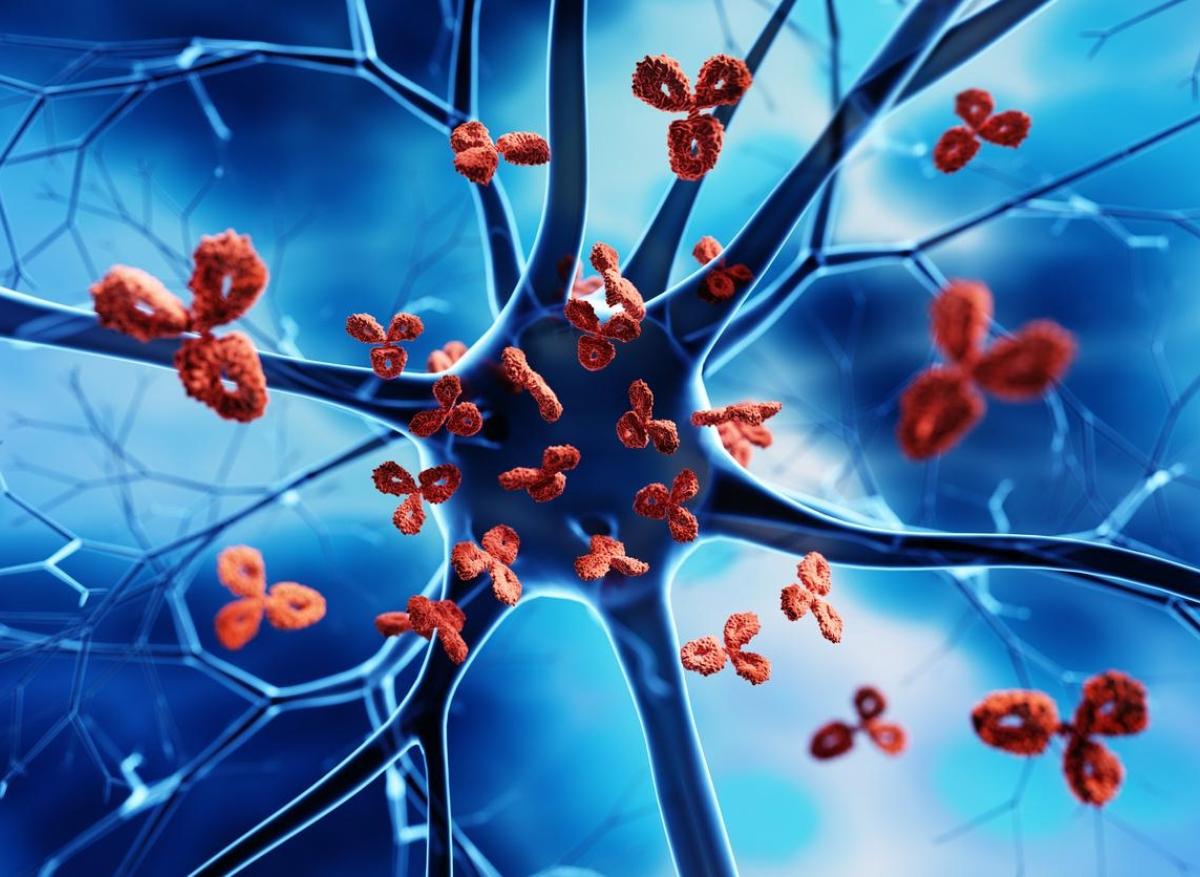

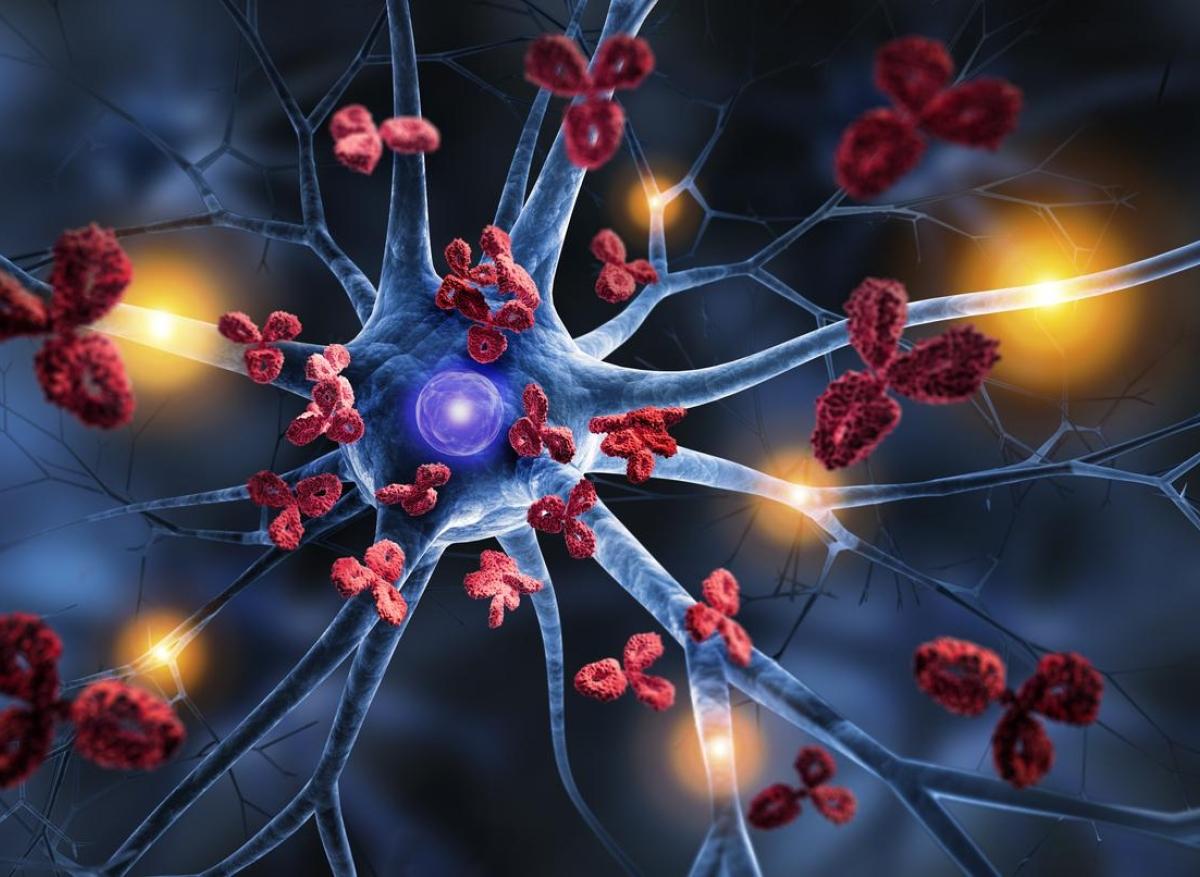

La manipulation des lymphocytes Treg devient une cible thérapeutique transversale. Dans l’auto-immunité (lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques), restaurer le nombre et/ou la fonctionnalité des lymphocytes Treg pourrait rétablir l’équilibre (homéostasie) immunitaire et limiter la prise de corticoïdes ou d’immunosuppresseurs non spécifiques.

En transplantation et après greffe de cellules souches, renforcer l’axe Treg vise à réduire le rejet et la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD), potentiellement en diminuant la charge d’immunosuppression. À l’inverse, en oncologie, l’infiltration tumorale en lymphocytes Treg constitue un frein à l’immunité anti-tumorale : des stratégies qui désarment sélectivement les lymphocytes Treg intratumoraux pourraient amplifier l’efficacité des inhibiteurs de checkpoints, avec un risque auto-immun contrôlé. Ces axes cliniques découlent directement du couplage mécanistique Foxp3–Treg mis au jour par les lauréats.

Ce que change le Nobel pour la pratique et la recherche

Sur le plan pratique, le concept de « tolérance périphérique » s’invite dans l’évaluation et le suivi des patients auto-immuns et transplantés : interprétation des biomarqueurs Treg, anticipation des effets indésirables auto-immuns des immunothérapies, réflexion sur des thérapies cellulaires Treg ex vivo en cours d’évaluation. Il incite aussi à une médecine de précision immunologique où l’on ajuste « l’intensité » des Treg selon le contexte pathologique.

Pour la recherche, les priorités sont doubles : affiner la cartographie fonctionnelle des lymphocytes Treg selon les tissus (plastécité, métabolisme, signaux co-régulateurs) et sécuriser les interventions ciblées (expansions, CAR-Treg, modulateurs épigénétiques de Foxp3), afin de maximiser l’efficacité sans déclencher d’auto-immunité ni d’immunodépression infectieuse.

Un cadre conceptuel durable

En qualifiant le système immunitaire de « chef-d’œuvre de l’évolution », le comité Nobel souligne que la protection contre des milliers de microbes s’accompagne d’un dispositif actif de contrôle. Les lymphocytes Treg et Foxp3 constituent le cœur de ce dispositif. Leur mise en évidence fournit un langage commun aux cliniciens et biologistes pour comprendre des tableaux en apparence opposés, comme une tolérance délétère dans le cancer et une tolérance déficiente dans l’auto-immunité, et pour concevoir des traitements qui recalibrent plutôt que d’abolir l’immunité.

Cette translation du mécanisme vers la clinique justifie pleinement l’attribution du prix : elle a déjà transformé notre manière de penser et traitera demain, plus finement, des maladies fréquentes et graves.