Rhumatologie

Ostéoporose masculine : un dépistage chez les hommes à risque semble justifié

Bien que moins fréquente que chez les femmes, l’ostéoporose chez l’homme est associée à une mortalité post-fracturaire plus élevée. Un modèle centralisé de dépistage et de prise en charge à distance augmente significativement les taux de diagnostic et de traitement dans cette population négligée.

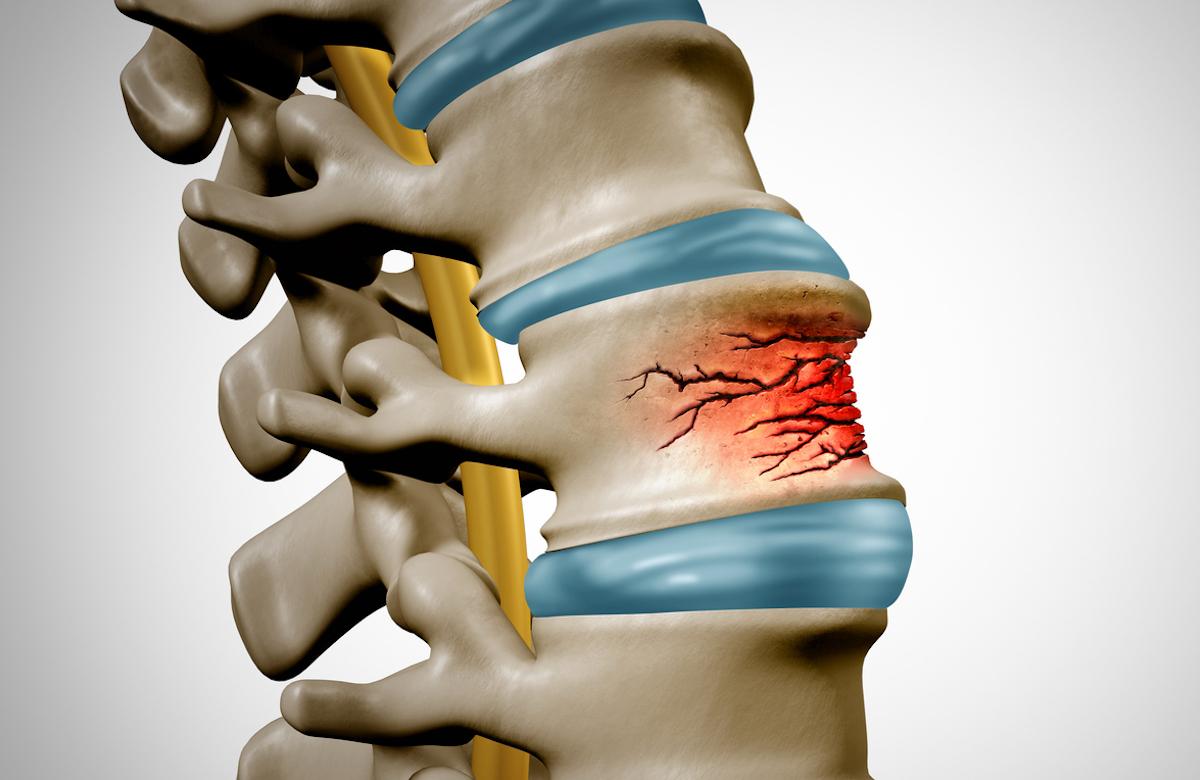

- Deagreez/istock

Chez les hommes de plus de 65 ans, la prévalence de l’ostéoporose (6 %) est quatre fois inférieure à celle des femmes, mais les fractures ostéoporotiques y sont plus sévères, avec une surmortalité ajustée de 70 % après fracture de la hanche. Malgré des facteurs de risque largement partagés entre les sexes (perte pondérale, corticothérapie, maladies inflammatoires, insuffisance rénale, sarcopénie), peu de recommandations préconisent un dépistage systématique chez l’homme, à l’exception de quelques sociétés savantes en raison d’un manque de données sur le rapport bénéfice/risque.

Publié dans JAMA Internal Medicine, l’essai randomisé mené par Colón-Emeric et al. auprès de 3 112 vétérans américains de 65 à 85 ans avec au moins un facteur de risque fracturaire, mais sans antécédent de fracture, apporte des données solides en faveur d’un dépistage proactif et ciblé. Le recours à un service de santé osseuse (Bone Health Service, BHS), coordonné à distance par une infirmière, permet d’atteindre un taux de dépistage de 49,2 %, contre seulement 2,3 % en soins usuels (p < 0,001), avec une prévalence de 51 % d’ostéopénie ou d’ostéoporose.

Adhérence remarquable et bénéfice osseux potentiel

Dans le groupe dépistage centralisé, 84 % des hommes répondant aux critères de traitement selon le score FRAX (>3 % à 10 ans pour la hanche ou >20 % pour une fracture majeure) ont débuté un traitement anti-ostéoporotique. L’adhérence est excellente, avec 91,7 % de jours couverts et une persistance moyenne de 657 jours. Après deux ans, les scores T du col fémoral sont significativement meilleurs dans le groupe interventionnel (–0,55 vs –0,70 ; p = 0,04), bien que l’impact osseux reste modeste sur cette courte durée. Ces résultats confirment l’intérêt d’un repérage basé sur les facteurs de risque et non sur l’âge seul. En comparaison, la majorité des femmes sont dépistées à partir de 65 ans, malgré une efficacité comparable du traitement chez l’homme.

Le programme BHS a également montré une large acceptabilité, y compris dans les zones rurales, et ce malgré un contexte de pandémie. Cette approche démontre qu’une intervention à distance, peu coûteuse (une infirmière temps plein pour 2 000 patients, supervision experte à 10 % ETP), peut rivaliser avec les modèles classiques de fracture liaison service, plus coûteux et souvent limités à la prévention secondaire.

Vers une stratégie pragmatique fondée sur les risques

L’essai, conduit au sein du système intégré de santé des anciens combattants (VA), bénéficie d’une solide validité interne grâce à une randomisation en cluster, une identification électronique des patients à risque, et une évaluation masquée des critères de jugement. Toutefois, la généralisabilité à d’autres systèmes de santé reste à démontrer. Les recommandations actuelles divergent sur l’âge de dépistage et l’usage des outils prédictifs comme FRAX, peu validés chez l’homme.

Le commentaire d’expert publié conjointement suggère un consensus pragmatique : un dépistage systématique à 70 ou 75 ans chez les hommes avec au moins un facteur de risque, ou dès 65 ans en cas de fracture antérieure. En effet, une stratégie centralisée et ciblée est non seulement faisable, mais aussi efficace. En attendant des essais à plus grande échelle avec suivi fracturaire prolongé, cette approche pourrait inspirer les politiques de prévention dans les systèmes fondés sur les soins primaires ou la gestion de population. Son adoption pourrait contribuer à réduire significativement la morbidité et la mortalité liées aux fractures ostéoporotiques chez l’homme, aujourd’hui largement sous-diagnostiquées.