Nutrition

Comportement alimentaire : une protéine bactérienne intestinale induit la satiété

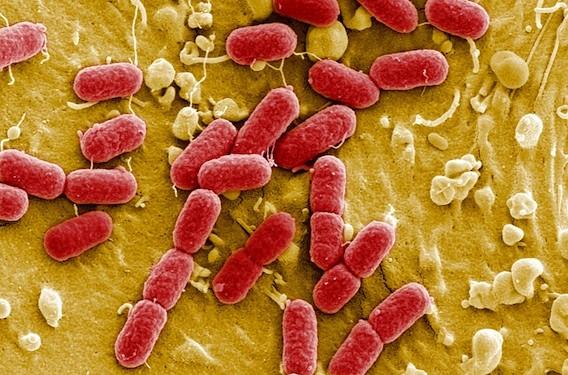

Une bactérie du microbiote intestinal, E. Coli, synthétise une molécule qui agit sur la prise alimentaire de la même manière que les hormones satiétogènes déjà connues.

- Abbas Dulleh/AP/SIPA

D’où vient ce sentiment de satiété qui nous envahit après un bon repas ? De notre cerveau ou de notre ventre ? En réalité, des deux. Par l’intermédiaire d’une protéine sécrétée par certaines bactéries intestinales. Cette découverte réalisée par des chercheurs de l’Inserm est publiée ce mardi dans la prestigieuse revue Cell Metabolism.

Pour signaler la sensation de satiété, l’organisme fait appel à différentes hormones comme la leptine ou la mélanotropine qui transmettent le message de l’intestin au cerveau. C’est la première fois que l’influence de protéines bactériennes est observée.

« Au sein de notre laboratoire, nous nous intéressons aux troubles du comportement alimentaire et au microbiote. De nombreux travaux ont montré l’impact de celui-ci sur l’obésité, l’anorexie ou la boulimie, explique Jonathan Breton de l’unité Inserm "Nutrition, inflammation et dysfonction de l’axe intestin-cerveau" à l’université de Rouen. Ces études rapportent surtout des liens entre ces pathologies et le nombre de bactéries intestinales. Nous avons donc voulu savoir si elles pouvaient impacter le comportement alimentaire quel que soit leur nombre. »

La protéine bactérienne ClpB

Les chercheurs se sont alors intéressés à une souche bactérienne que tous les humains ont naturellement dans leurs intestins : Escherichia Coli. « On sait déjà qu’elle est présente en faible quantité chez les personnes obèses tandis que chez les patients anorexiques la population est plus importante. Ainsi, en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC), on observe soit une sur-représentation soit une sous-représentation de cette bactérie commensale », indique le chercheur.

Chez le rat et la souris, les chercheurs ont constaté que 20 minutes après un repas, les bactéries E.Coli synthétisent des protéines appelées ClpB. L’intervalle de 20 minutes semble correspondre au temps nécessaire à une personne pour atteindre la satiété. Cette molécule est par ailleurs capable de traverser la paroi intestinale, et donc de rejoindre la circulation sanguine. « Elles peuvent donc agir sur la prise alimentaire de la même manière que les hormones satiétogènes déjà bien connues », ajoute Jonathan Breton.

Un marqueur du comportement alimentaire

Cette protéine bactérienne est bien connue de l’équipe de l’Inserm. En octobre 2014, dans la revue Translational Psychiatry, elle annonçait l’avoir découverte et la décrivait comme le "sosie" d’une hormone de satiété. En plus des travaux chez le rongeur, ils avaient réalisé des dosages sanguins chez 60 patients présentant des troubles alimentaires. Ils avaient alors conclu à son implication dans la régulation de l’appétit.

Pour vérifier leurs hypothèses, les chercheurs ont isolé, puis injecté ClpB chez des souris et des rats affamés. Et alors qu’ils pouvaient manger à volonté, les animaux de laboratoire ont boudé leur nourriture contrairement au groupe contrôle.

En outre, les scientifiques ont observé que cette protéine agissait selon un mécanisme direct ou indirect. « Elle peut intervenir au niveau local sur le côlon afin de stimuler la production et la libération d’hormones de satiété ainsi qu’ au niveau sanguin pour aller agir sur le cerveau », résume Jonathan Breton.

Au cours de leurs prochains travaux, les chercheurs français s’intéresseront aux autres bactéries intestinales capables de synthétiser la protéine ClpB. Ils chercheront également si d’autres protéines bactériennes ont cet effet satiétogène ainsi que des protéines stimulant l’appétit. Enfin, le dosage sanguin de cette protéine suscite un vif intérêt car elle pourrait se présenter comme un marqueur biologique des troubles du comportement alimentaire.