Gastroentérologie

Clostridium difficile : restaurer le microbiote viral est important

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong révèlent dans une étude récente que lors d’une transplantation de microbiote fécal dans une infection à Clostridium difficile, le transfert de bactériophages est associé aux bénéfices cliniques de cette procédure.

- Dr_Microbe

Des chercheurs chinois ont mis en évidence dans une nouvelle étude qu’il existe un lien entre le transfert viral (via les bactériophages) et les résultats cliniques chez les patients souffrant d’infection à Clostridium difficile.

Leurs résultats sont publiés dans Gut Microbita en mars 2018.

L’infection à Clostridium difficile

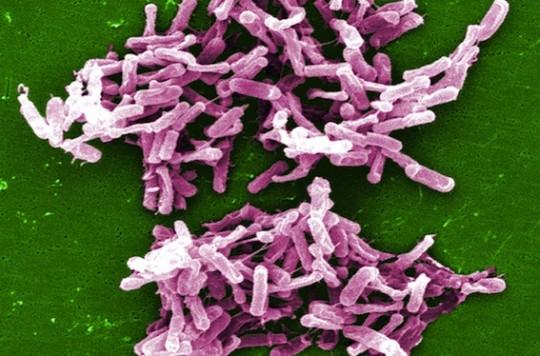

L'infection à Clostridium difficile se définit classique par une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore bactérienne intestinale, mais aussi par un phénomène identique touchant les virus normalement contenus dans les intestins, le virome (ensemble des génomes d'une population virale).

C’est l’une des principales infections nosocomiales touchant un demi-million de personnes aux Etats-Unis. L’antibiothérapie est le traitement de première intention, mais jusqu’à un tiers des patients n’obtiennent pas de réponse durable. Or, il a récemment été démontré que la transplantation de microbiote fécal avec des selles fraîches ou congelées provenant d’un donneur sain est très efficace chez les patients ayant une infection à Clostridium difficile récidivante. En effet, les taux de guérison atteignent 85 à 90%.

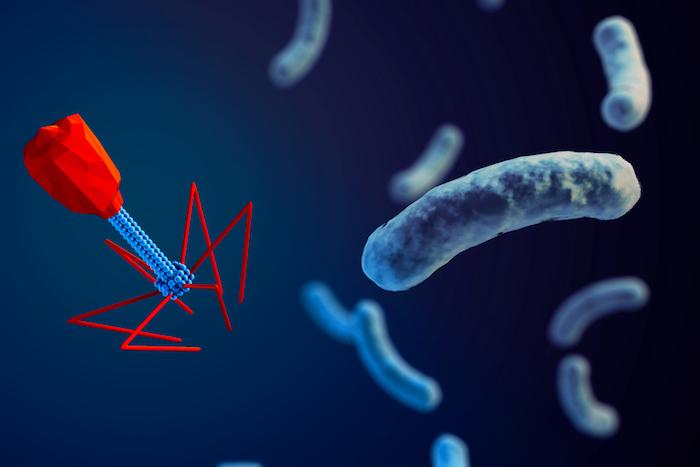

L’efficacité de la transplantation de microbiote fécal repose principalement sur la restauration de la diversité phylogénétique et du microbiote bactérien. L’organisme humain est également colonisé par une grande population de virus, en particulier les bactériophages. Ces derniers peuvent jouer un rôle central dans l’écologie du microbiote intstinale.

La transplantation de microbiote fécal

De précédentes études ont montré une (re)colonisation bactérienne après cette transplantation fécale. Jusqu’alors, on manquait de données sur les altérations des populations virales que cette transplantation provoque. Des chercheurs chinois ont donc étudié les altérations du virome (la fraction virale du microbiote) lors d’une infection à Clostridium difficile et l’association entre le transfert viral et les résultats cliniques des malades.

Pour ce faire, les chercheurs ont effectué le séquençage métagénomique de particules pseudo-virales et celui de l’ARNr 16S bactérien (les gènes des ARN 16S sont utilisés pour distinguer les espèces bactériennes) sur des échantillons de selles provenant de 24 sujets souffrant d’infection à Clostridium difficile et de 20 témoins. Ils ont ensuite évalué les changements des microbiotes viral et bactérien. Pour finir ils ont analysé l’association entre les altérations du virome entérique et la réponse au traitement.

L'impact de la transplantation fécale sur le microbiote viral

Globalement, chez les répondeurs au traitement, la transplantation fécale était associée à des modification qui touchent tant le microbiote bactérien, que le microbiote viral. Dans l'étude, la réponse à la transplantation fécale est associée à un taux élevé de colonisation par un virus particulier, Caudovirales, provenant du donneur. Caudovirales est un bactériophage qui peut interagir avec les bactéries et influencer les résultats cliniques après transplantion fécale.

Une dysbiose virale intestinale persistante après transplantation fécale, due à une quantité limitée de transfert des Caudovirales du donneur, pourrait être un facteur potentiel de récidive de la maladie. En effet, les phages activés peuvent entraîner la maladie en réduisant la diversité bactérienne et en propageant les facteurs de virulence et la résistance aux antibiotiques.

La restauration du microbiote viral est donc aussi importante que celui du microbiote bactérien.