Recommandations

Cancer de l'ovaire : quid de la pertinence du dépistage chez les femmes asymptomatiques

Aux Etats-Unis, le groupe de travail portant sur les services de prévention en santé a actualisé et réitéré ses recommandations datant de 2012 sur le dépistage du cancer de l’ovaire, apprend-on dans le JAMA du 13 février 2018.

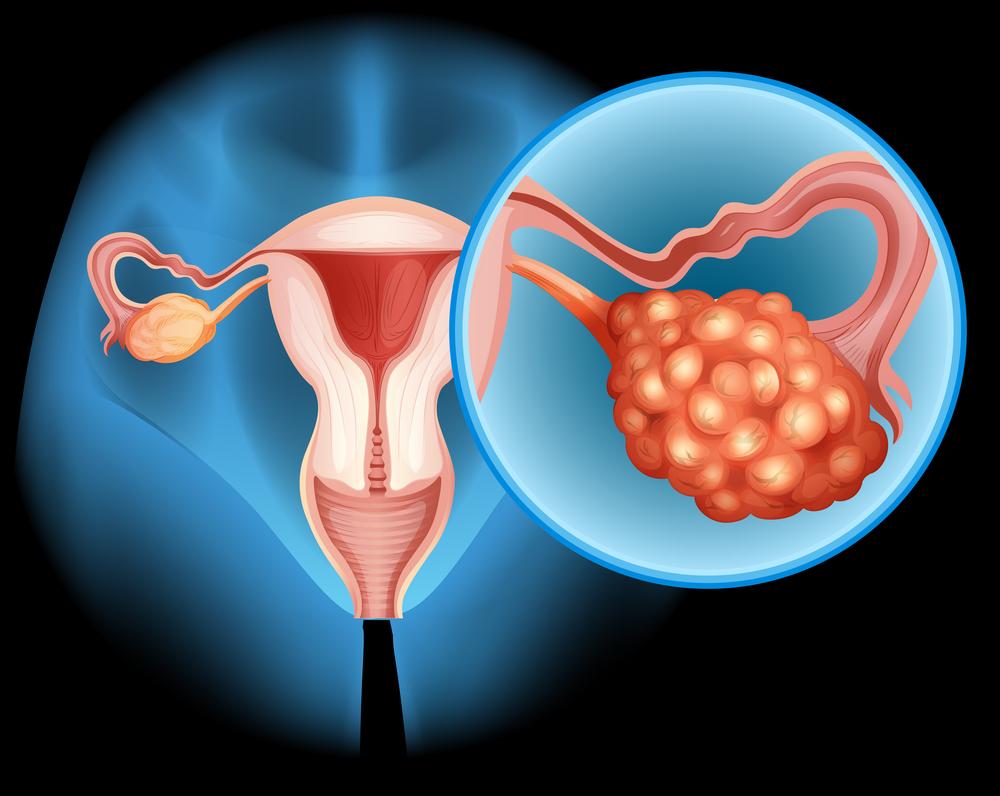

- blueringmedia

Aux Etats-Unis, on diagnostique chaque année 22 000 cas de cancer ovarien. Ce type de cancer est typiquement diagnostiqué tardivement : pour les 20% de malades atteints par ce cancer au stade I, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 90%, en revanche pour la majorité des femmes diagnostiquées au stade III ou IV, ce taux varie approximativement de 17 à 39%.

Le dépistage, limité par l’épidémiologie

Actuellement, le groupe de travail américain de prévention en santé se prononce contre le dépistage du cancer ovarien chez les femmes asymptomatiques, en précisant que cette recommandation s’applique à celles qui ne sont pas à haut risque de cancer héréditaire. A ce jour, aucune stratégie n’est recommandée pour la détection précoce de masse du cancer de l’ovaire chez les femmes à risque moyen.

En pratique, l’essai clinique randomisé est le gold-standard pour démontrer une diminution de la mortalité du cancer de l’ovaire parmi les femmes en bonne santé qui sont dépistées versus celles qui ne le sont pas. Or, seules deux études sont assez importantes en termes de nombre de participantes pour évaluer la mortalité comme principal résultat : la PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian) Cancer Screening trial aux Etats-Unis publiée en 2011 et l’UKCTOCS (United Kingdom Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening) au Royaume-Uni publiée en 2016.

La problématique réside dans le caractère rare du cancer de l’ovaire, avec aux USA une incidence de 1 sur 2 500 chez les femmes post-ménopausées. En effet cette rareté implique de disposer d’un nombre considérable de femmes pour constituer un essai clinique suffisamment puissant pour détecter les différences de mortalité liées au dépistage.

Les recommandations

Premièrement, une détection précoce et efficace devrait impliquer une stratégie incluant deux étapes : tout d’abord un premier test peu coûteux (un test sanguin par exemple), suivi d’un examen d’imagerie pour un plus petit groupe de femmes dont les résultats fournis par le premier test s’avéreraient anormaux.

Les nouvelles technologies d’imagerie détectent des volumes bien plus petits de cellules anormales et pourraient à terme rendre le dépistage du cancer de l’ovaire plus efficace.

Deuxièmement, les échantillons utilisés pour la découverte de nouveaux biomarqueurs doivent être « prédiagnostiques », c’est-à-dire que les échantillons issus de femmes ayant développé un cancer de l’ovaire mais qui cliniquement ne présentaient aucun symptôme lorsque l’échantillon a été prélevé. Troisièmement, la validation de biomarqueurs candidats est essentielle.

Par ailleurs, une stratégie complémentaire de prévention est également nécessaire. Il semblerait que de nombreux cancers séreux ovariens de haut grade – forme la plus courante et assurément le sous-type le plus mortel – ne proviennent pas de l’épithélium de surface ovarien mais plutôt de l’épithélium recouvrant les trompes de Fallope.

La détection des mutations génétiques BRCA1 et BRCA2 et la résection chirurgicale des trompes de Fallope et des ovaires sont la base de la prévention chez les femmes à haut risque.

Elargir la stratégie en incluant des tests génétiques et modélisations des situations à haut risque, des nouvelles options de prévention et une détection précoce et efficace pourrait contribuer à réduire l’incidence et la mortalité élevée associée au cancer de l’ovaire.

Le cancer de l’ovaire en chiffres

Dans environ 90% des cas, un cancer de l’ovaire se développe à partir des cellules épithéliales, c’est pourquoi on parle d’adénocarcinome. Toutefois, d’autres formes de cancers peuvent se développer à partir des follicules ovariens par exemple (tumeurs germinales malignes) ou du tissu de soutien constituant le corps des ovaires (tumeurs du stroma et des cordons sexuels).

En France, 4 400 personnes par an sont touchées par ce cancer, ce qui le classe au 7ème rang dans les cancers féminins les plus fréquents. Il survient généralement après la ménopause, sachant que l’âge moyen au moment du diagnostic est de 65 ans. Dans 10% des cas, sa cause est génétique et il est considéré comme rare. Par ailleurs il est souvent grave car vu à un stade avancé : il n’y a pas de dépistage possible même par échographie.