Diabétologie

Traitement médical de l’obésité : enfin un guide pour prescrire sans se renier

C’est un texte attendu, massif, un tournant dans l’histoire récente de la prise en charge de l’obésité. Pour la première fois, le GCC-CSO (Groupe de Concertation et de Coordination des Centres Spécialisés de l’Obésité) publie une prise de position exhaustive sur les traitements médicamenteux de l’obésité (TMO), un document de 230 pages qui vient remettre de l’ordre, hiérarchiser l’évidence, clarifier les peurs, rassurer sur certains points, alerter sur d’autres.

Dans nos cabinets, depuis deux ans, tout a changé. Les regards des patients, les questions, les attentes, la pression aussi. Un monde entier semble s’être mis à croire qu’une petite aiguille sous-cutanée pouvait effacer trente ans de lutte contre un surpoids, une histoire familiale, une trajectoire personnelle, un rapport au corps souvent abîmé. Et nous, médecins, nous avons été pris en tenaille : entre l’urgence de faire mieux et le besoin vital de garder la tête froide.

Le document publié aujourd’hui par le GCC-CSO (Groupe de Concertation et de Coordination des Centres Spécialisés de l’Obésité) vient à point nommé. Parce qu’il permet enfin de sortir de la cacophonie. Parce qu’il rappelle, noir sur blanc, ce que la science dit… et ce qu’elle ne dit pas encore. Ce n’est ni un plaidoyer, ni une croisade : c’est une tentative de ramener de la médecine au cœur d’un débat devenu furieusement politique, économique, sociétal. Et de rappeler une vérité simple : les incrétines ne sont pas une mode, ce sont des médicaments.

L’heure des clarifications

Les auteurs le disent d’emblée : le traitement médicamenteux de l’obésité (TMO) n’est pas une première intention, mais une deuxième étape après une vraie prise en charge nutritionnelle, comportementale et d’activité physique de 6 mois. Cette temporalité est essentielle : elle marque la frontière entre une prescription réfléchie et un réflexe pavlovien.

L’autre grande ligne rouge est celle du remboursement. La HAS n’a validé Wegovy et Mounjaro que pour les IMC ≥ 35 kg/m² après échec documenté. Et sans ce travail préalable, pas de prescription responsable.

Les médicaments qui changent la donne

Liraglutide, sémaglutide, tirzépatide : trois molécules, trois trajectoires, mais un même bouleversement. Les chiffres parlent : −7 %, −10 %, −15 % de poids selon les doses et les molécules. Mais ce que le document souligne avec finesse, c’est la variabilité des réponses. Il n’y a pas « un patient Wegovy-répondant » et « un patient Wegovy-résistant ». Il y a des histoires métaboliques différentes, des troubles alimentaires parfois silencieux, des comportements alimentaires profondément enracinés. La médecine, ce n’est pas la statistique : c’est l’individu devant nous.

Une efficacité qui dépasse la balance

L’un des passages les plus remarquables du rapport est celui qui montre que les TMO ne se résument pas à la perte de poids. Les bénéfices cardiovasculaires, la réduction du risque de MASH, l’amélioration du SAHOS, les effets sur la fonction rénale, voire des bénéfices neuro-protecteurs… Tout cela n’est pas contingent : c’est documenté, preuves à l’appui.

Les molécules agissent au-delà du centimètre de tour de taille.

C’est un message essentiel pour les médecins comme pour les patients, trop souvent focalisés sur la courbe pondérale.

Les risques : moins spectaculaires que les réseaux sociaux, mais bien réels

Le GCC-CSO fait un travail salutaire de déminage rationnel. Oui, les effets digestifs sont fréquents. Oui, la gastroparésie existe. Oui, les lithiases biliaires sont un vrai sujet.

Mais non :

• l’occlusion intestinale n’est pas un nouveau fléau,

• la pancréatite reste exceptionnelle,

• le risque de cancer thyroïdien n’est pas démontré.

Et ce contraste entre les fantasmes numériques et la réalité des données est frappant.

Le rapport rappelle aussi que l’escalade des doses est un acte médical : patient fragile = titration lente ; antécédent digestif sévère = prudence ; troubles du comportement alimentaire = avis spécialisé indispensable.

Les questions encore ouvertes (et il y en a)

Les TMO ne sont pas la promesse d’une guérison « à vie ». Le document insiste : l’arrêt du traitement expose souvent à une reprise de poids. Cela n’est pas un échec : c’est la nature même des mécanismes hormonaux.

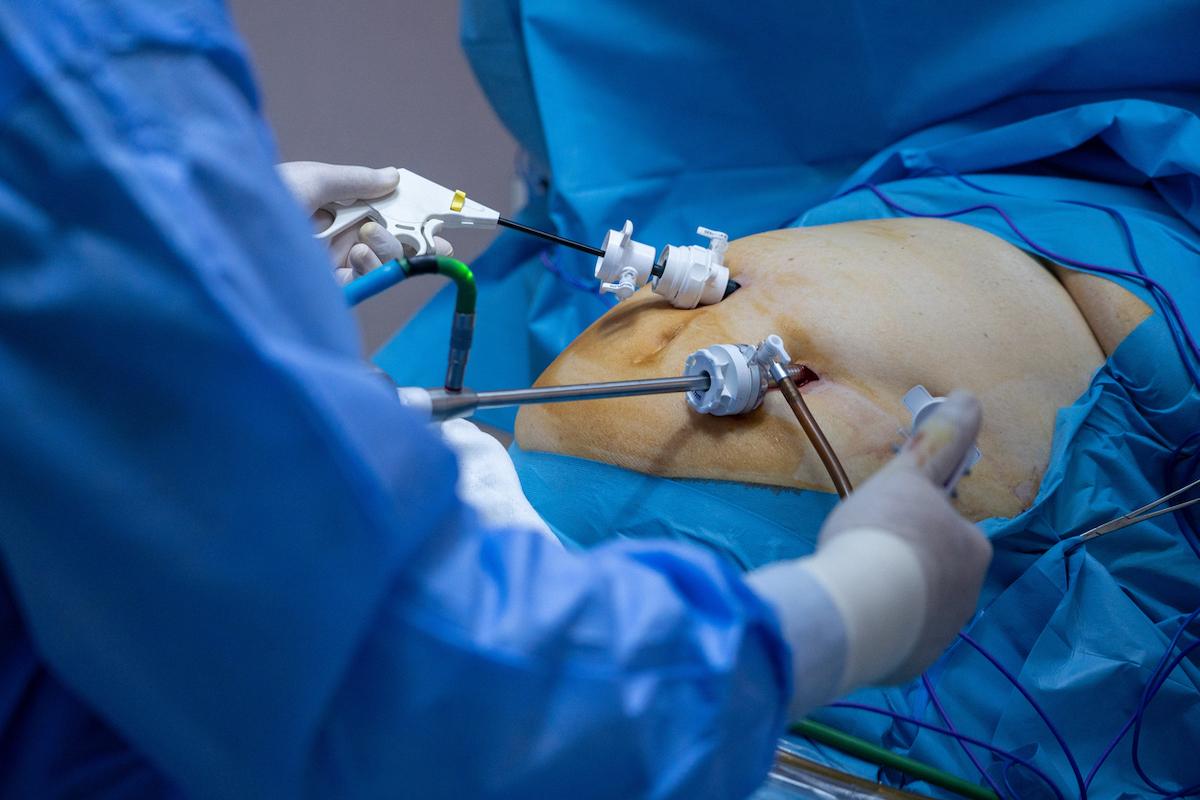

Autre chantier majeur : la place des TMO par rapport à la chirurgie bariatrique. Adjuvant, néo-adjuvant, complémentaire, alternatif ? Le rapport ne tranche pas. Il ouvre des portes. Et c’est très bien ainsi : nous n’avons plus besoin de dogmes, mais de trajectoires individualisées.

La médecine, toute la médecine

Ce texte est un appel. Un appel à re-médicaliser un débat devenu hystérique. Aujourd’hui, prescrire un TMO n’est pas un acte banal. C’est une décision partagée, reposant sur la compréhension du patient, de ses fragilités, de ses forces, de son histoire. C’est aussi une responsabilité collective : diététiciens, endocrinologues, psychiatres, psychologues, éducateurs en activité physique adaptée.

Le GCC-CSO ne l’écrit pas ainsi, mais je me permets de le faire ici :

• Les incrétines ne sont pas le nouvel Eldorado.

• Elles sont le dernier chapitre d’un combat qui se joue depuis cinquante ans.

• Et nous ne gagnerons que si nous remettons les patients au centre.