Neurologie

Alzheimer : la HAS refuse de rembourser les anti-amyloïdes

Les anti-amyloïdes offrent un espoir thérapeutique avec un rapport bénéfice-risque favorable dans un sous-groupe bien sélectionné : patients jeunes, au stade précoce, confirmés par biomarqueurs. Sur la fois d’un service médical rendu considéré comme insuffisant, la Haute Autorité de Santé refuse le remboursement du lecanemab, un anticorps monoclonal anti-amyloïde dans la maladie d’Alzheimer.

- LightFieldStudios/iStock

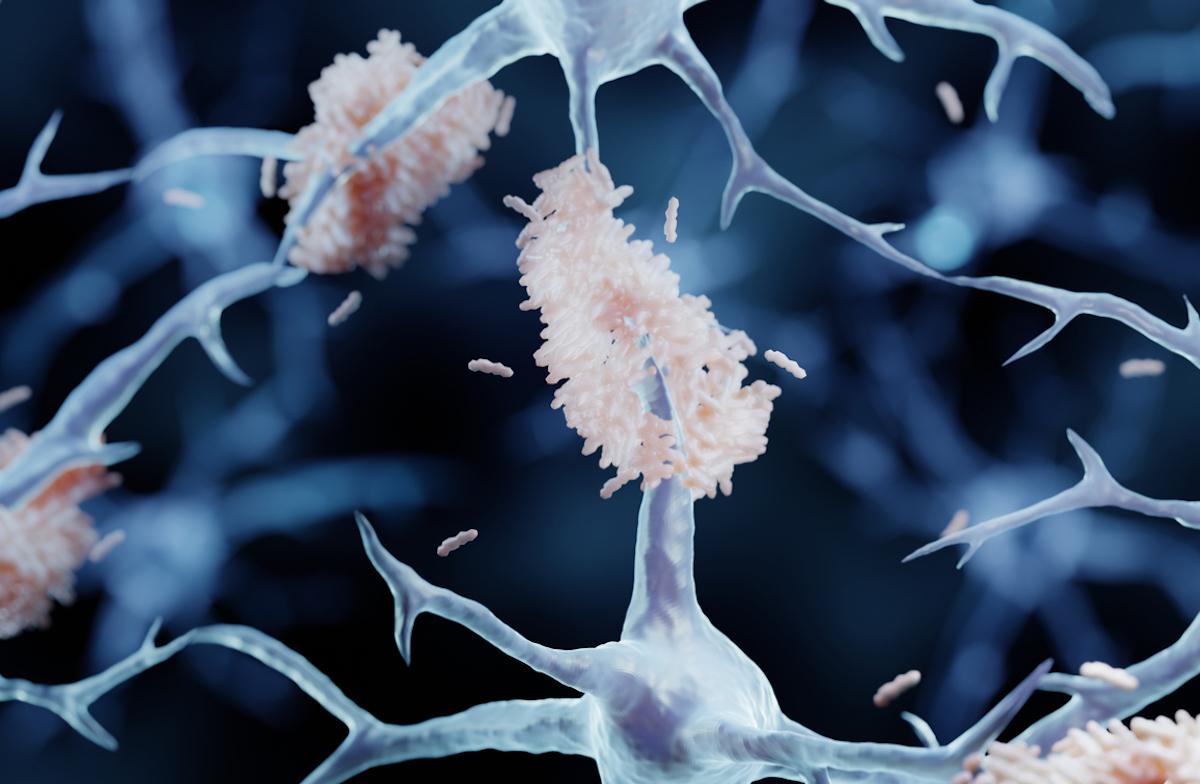

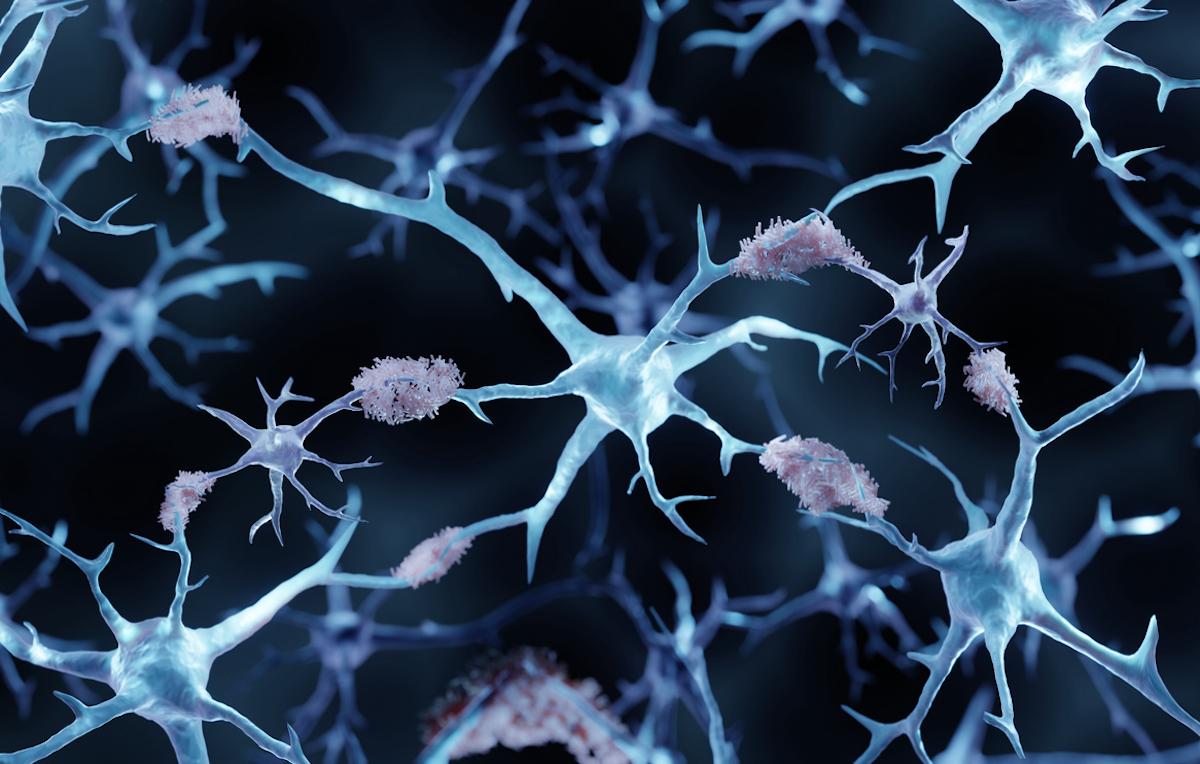

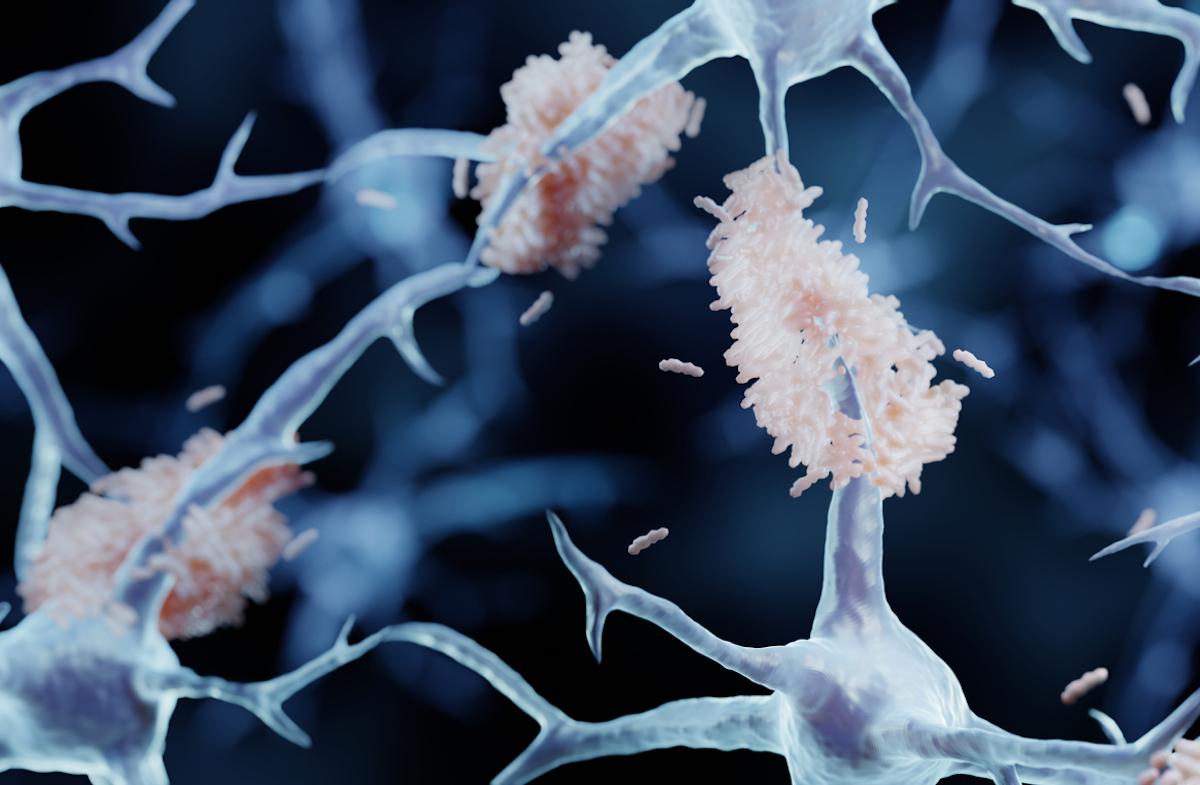

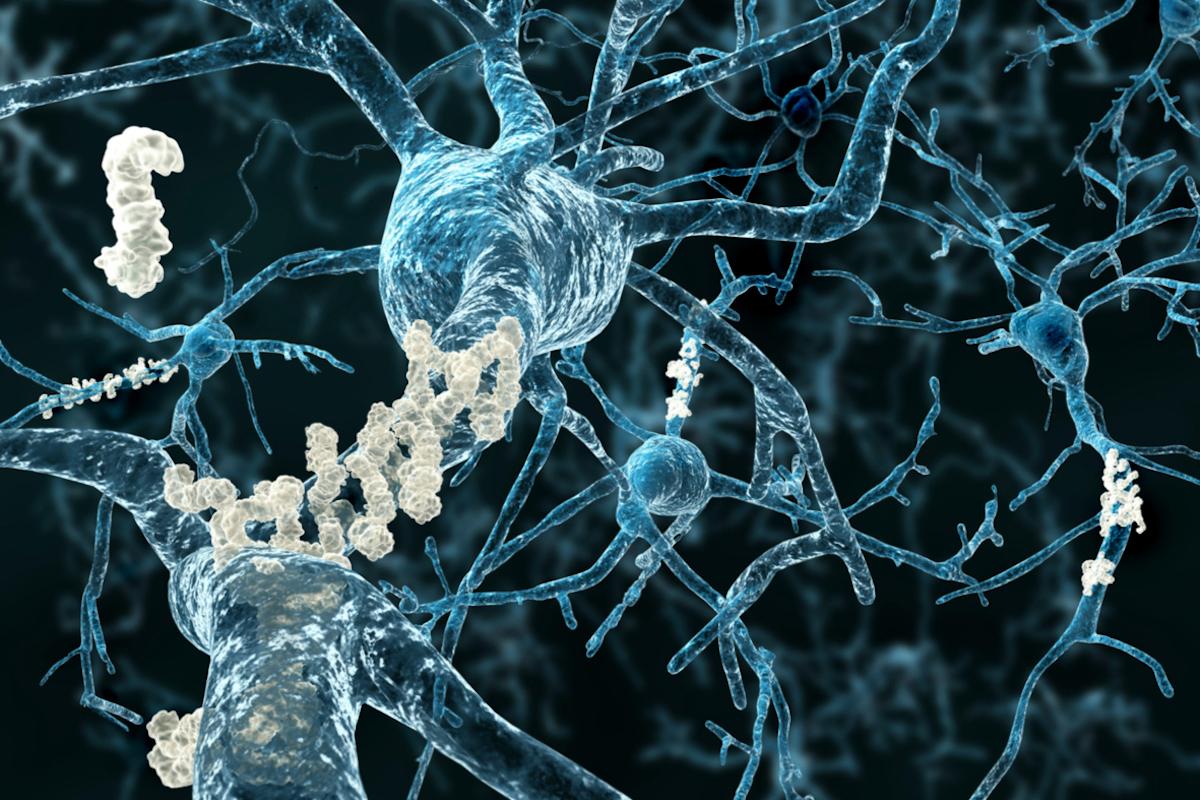

En septembre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait refusé l’accès précoce au lecanemab (ou Leqembi) aux patients français. Pour rappel, ce traitement, prescrit aux États-Unis depuis 2022 et dont le lancement a débuté en Allemagne et en Autriche, est un anticorps monoclonal anti-amyloïde. Conçu par les laboratoires Biogen et Eisai, il a été développé pour attaquer les dépôts de bêta-amyloïde, une protéine naturellement présente dans le cerveau, qui s’accumule en plaque épaisse entre les neurones dans la maladie d’Alzheimer, perturbant la communication entre les cellules cérébrales.

Avec le lecanemab, "les anomalies associées à l’amyloïde disparaissent ainsi quasiment totalement chez les patients traités", indique l’Inserm. Une avancée soulignée également par la Fondation Recherche Alzheimer qui avait exprimé sa déception face à la décision de la Commission de Transparence de la HAS, "motivée par un rapport bénéfices / risques jugé insuffisant."

Alzheimer : un avis défavorable au remboursement du lecanemab

Le 7 novembre, la Haute Autorité de Santé a rendu définitive sa décision en refusant le remboursement du traitement, dont le coût s’élève à environ 24.000 euros par an chez les adultes présentant un diagnostic clinique de trouble cognitif léger et de démence au stade léger dus à la maladie d’Alzheimer, non porteurs ou hétérozygotes pour l’allèle ε4 du gène de l’apolipoprotéine E (ApoE ε4) et présentant une pathologie amyloïde confirmée (voir rubrique 4.4 du RCP).

Dans son avis, l’autorité sanitaire explique que le lecanemab "n’a pas sa place dans la stratégie thérapeutique" de cette pathologie neurodégénérative en raison d’une "absence de démonstration formelle d’une corrélation entre les effets pharmacodynamiques en termes de réduction de la charge amyloïde et l’évolution clinique cognitive et fonctionnelle avec une dissociation importante entre les effets observés sur les échelles fonctionnelles et/ou cognitives et l’effet observé sur les dépôts amyloïdes."

Des "risques importants imposant des mesures de précautions strictes"

La HAS souligne également une absence de démonstration d’un effet du lécanémab sur la modification du cours de la maladie, des "incertitudes" sur son efficacité à long terme, un profil de tolérance et des "risques importants imposant des mesures de précautions strictes." Elle indique aussi qu’il manque des données robustes sur la qualité de vie dans une maladie chronique d’évolution progressive, qui engage à terme le pronostic fonctionnel des patients et dont les répercussions familiales et sociales sont considérables. Ainsi, l’autorité sanitaire a conclu que le service médical rendu par leqembi est insuffisant dans l’indication de l’autorisation de mise sur le marché pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale.

Selon la Fondation Recherche Alzheimer, "ce refus envoie un signal très négatif aux malades, à leurs familles, aux chercheurs, mais aussi aux investisseurs industriels, alors même que la stratégie nationale 2025-2030 sur les maladies neurodégénératives affiche l’ambition de soutenir la recherche et l’innovation en France." Le coût est certainement un obstacle mais le rapport bénéfice risque n'est pas insuffisant d'après les analyses scientifiques. On se rappelera que la HAS avait fait la même démarche négative initiale avec les inhibiteur du SGLT2 dans la diabète, une molécule qui représente sans doute un des progrès les plus considérables en diabétologie, en cardiologie dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, dans l'insuffisance rénale, dans la goutte et bientôt sans doute dans la stéatose hépatique....