Diabétologie

Diabète de type 1 : réponse immunologique et risque infectieux

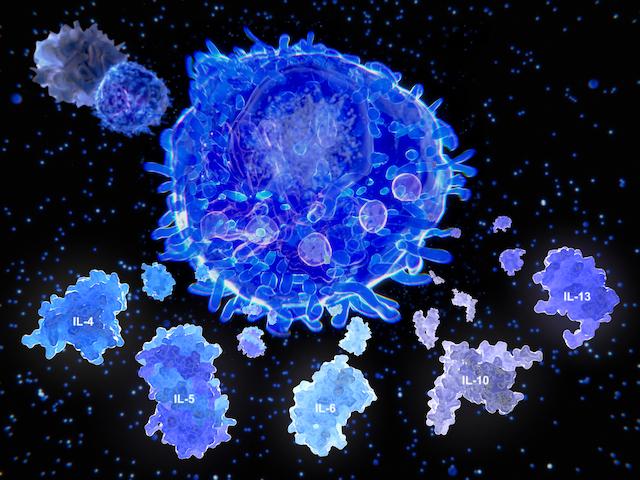

Dans le diabète de type 1, il existe des anomalies de la sécrétion de certaines interleukines par les cellules mononuclées du sang périphérique qui pourraient être en rapport avec un risque accru d’infections.

- Istock/selvanegra

Afin de mieux comprendre les raisons de la fréquence des infections et leur plus mauvais pronostic au cours du diabète de type 1, une équipe de chercheurs de l’université de Nijmegen, aux Pays-Bas, a étudié la capacité de production des cytokines par les cellules des systèmes immunitaires inné et adaptatif.

Ils ont analysé les réponses immunitaires fonctionnelles lors d'une stimulation pathogène chez des personnes atteintes de diabète de type 1 et les ont comparé aux réponses chez des personnes saines. Il existe une capacité anormale de sécrétion de certaines interleukines par les cellules mononuclées du sang périphérique qui pourraient être en rapport avec un risque accru d’infections. Ces résultats ont été présentés à l’EASD 2019, le congrès annuel de la société européenne du diabète.

Les cellules du système immunitaire inné et adaptatif

Des échantillons de sang ont été prélevés dans une cohorte de personnes atteintes de diabète de type 1 (n = 243) et de personnes en bonne santé (n = 56). Des cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC) ont été isolées et exposées à différents agents pathogènes. Les cellules ont été incubées pendant 24 heures pour mesurer les cytokines produites par les cellules immunitaires innées (IL-1β, IL-6 et TNF-α) et pendant 7 jours pour mesurer les cytokines produites par les cellules immunitaires adaptatives (IFN-γ, IL-17 et IL-22).

En plus d'analyser la libération de cytokines et de déterminer les pourcentages des cellules immunitaires PBMCs, de nombreuses données phénotypiques cliniques ont été recueillies.

Des modifications de la sécrétion des interleukines

La composition des PBMCs ne diffère pas entre le groupe diabétique et le groupe témoin, à l'exception d'un nombre plus élevé de neutrophiles dans le groupe témoin (p<0,01). La production d’IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ et IL-17 (tous p<0,05) est significativement plus faible chez les diabétiques que chez les témoins sains lors de la stimulation des PBMCs avec C. albicans et S. aureus. En réponse à la stimulation par M.tuberculosis, seules les productions d'IFN-γ (p<0,01) et d'IL-17 (p<0,0001) sont plus faibles chez les patients atteints de diabète.

Les patients atteints de diabète de type 1 de cette population ont une durée médiane de diabète de 28 ans (IQR 24), l'HbA1c est de 62 mmol/mol (7,8 %) (intervalle 34-136 mmol/mol (5,3-14,6 %)) et 73 % des personnes de cette population ont des complications du diabète. Le groupe diabétique est plus âgé (53 ans [IQR 25] vs 30 ans [IQR 30] p<0,01) et a un IMC légèrement supérieur (25,3 kg/m2 [IQR 5,5] vs 23,9 kg/m2 [IQR 3,7] p<0,01) comparativement au groupe témoin.

Une réévaluation des facteurs de risque

Au cours du diabète de type 1, il existe un risque accru et un pronostic plus sévère pour les infections graves à C. albicans, S. aureus et M. tuberculosis. Ce risque est essentiellement établi sur des données épidémiologiques et les facteurs de risque seraient un âge élevé, une obésité, une durée du diabète plus longue et une élévation plus importante de l'HbA1c. Cependant, les mécanismes sous-jacents sont mal compris.

Dans le groupe diabétique, l'âge, l'IMC, la durée du diabète et l'HbA1c moyenne n'ont aucun effet significatif sur la production d’IL-1β, IL-6 et TNF-α après stimulation avec C. albicans et S. aureus. Il est intéressant de noter que les patients dont la durée de diabète est la plus courte (de 1 à 15 ans) ont une production significativement plus faible d’IL-1β (p<0,001), IL-6 (p<0,01) et TNF-α (p<0,01) après stimulation M.tuberculosis comparativement au groupe ayant la deuxième durée la plus courte (15-28 ans) du diabète. Chez les patients plus âgés, la production d'IFN-γ (p<0,05) est significativement plus faible après stimulation avec les trois agents pathogènes.

Explorer le lien entre interleukines et infections

Dans cette étude, les patients souffrant de diabète de type 1 ont une production de cytokines par les cellules des systèmes immunitaires inné et adaptatif significativement plus faible en réponse à plusieurs stimulations bactériennes et mycotiques, ce qui peut se traduire par une sensibilité accrue à certaines infections.

Les modifications de la réponse observée à C.albicans et S.aureus semblent être liés au diabète en tant que tel, car il n’est observé aucune relation avec la composition des cellules mononuclées du sang périphérique, l'IMC, la durée du diabète et l'HbA1c moyen. La réponse à M. tuberculosis semble être liée à l'âge.

D'autres études sont nécessaires pour trouver le mécanisme exact par lequel le diabète affecte la réponse des cytokines à ces agents pathogènes.