Neurologie

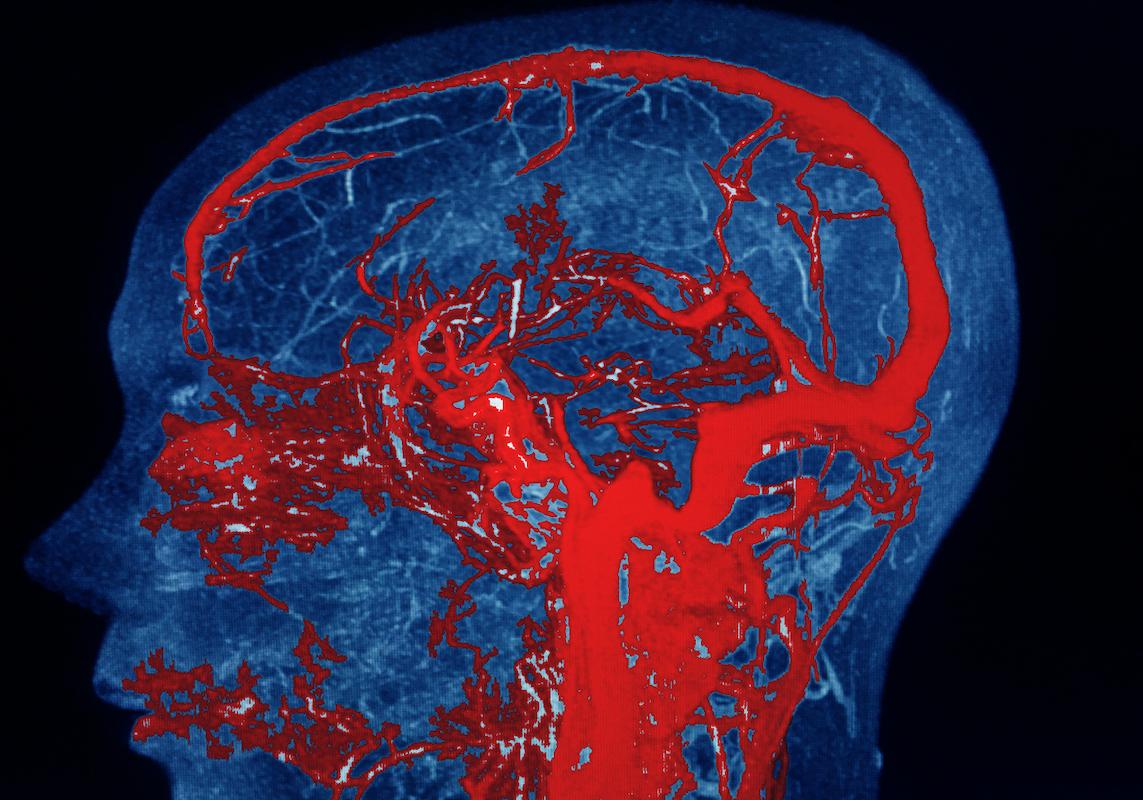

Malformation artérioveineuse cérébrale : un risque hémorragique plus faible qu’attendu

Le risque annuel d’hémorragie intracrânienne (HIC) des malformations artérioveineuses cérébrales (MAV) cérébrales non rompues serait d’environ 1,4/100 personnes-années, inférieur aux 2 à 4 % souvent avancés. L’âge avancé, la présence d’anévrismes associés et la localisation cérébrale profonde ou cérébelleuse, majorent cependant nettement ce risque, guidant une stratification prudente avant toute intervention.

- Tonpor Kasa/istock

Les malformations artérioveineuses cérébrales (MAV) sont une cause majeure d’hémorragie intracrânienne (HIC) chez le sujet jeune et posent un dilemme thérapeutique entre abstention, chirurgie, embolisation ou radiochirurgie. Les estimations historiques d’HIC « naturelles » (2 à 4 %/an) alimentaient des projections à vie très variables et, depuis ARUBA, la balance bénéfice-risque des gestes invasifs pour les MAV non rompues est contestée.

L’étude internationale MARS, dont les résultats sont publiés dans le JAMA Neurology, apporte un chiffrage robuste : parmi 3030 patients porteurs de MAV non rompue (âge médian 38 ans ; 11 339 personnes-années), 159 premières HIC sont survenues, soit 1,40/100 personnes-années (IC à 95 % 1,20–1,64).

Trois facteurs indépendants augmentent le risque : l’âge avancé avec un sur-risque surtout au-delà de 60 ans (HR 2,01 vs <20 ans), la présence d’anévrismes artériels associés (HR 1,66) et une localisation cérébelleuse ou supratentorielle profonde (HR 1,87). Message clé : le risque « de base » est plus bas qu’enseigné, mais il n’est pas uniforme.

Au-delà du critère principal : phénotypes à risque et tolérance

Le profil des 2989 cas non rompus analysés décrit des MAV de diamètre médian 3,1 cm ; 45 % se révélant par crises d’épilepsie. Dix pour cent ont un drainage exclusivement profond ; 11 % une localisation profonde supratentorielle ou cérébelleuse ; 19 % un anévrisme associé.

Si l’incidence globale d’HIC est limitée, l’augmentation relative du risque dans les sous-groupes est cliniquement pertinente : un sexagénaire avec anévrisme associé et MAV profonde cumule des HR qui doivent peser lourd dans la décision. À l’inverse, chez un trentenaire sans facteur péjoratif, l’abstention surveillée peut être privilégiée.

Concernant la « tolérance » de la stratégie conservatrice, MARS ne rapporte pas d’excès d’événements non hémorragiques ; l’enjeu est surtout celui d’une sélection des patients qui, traités précocement pour haut risque, sont censurés, ce qui tend à diminuer l’estimation du risque naturel résiduel. Cette nuance statistique impose d’interpréter prudemment le faible taux moyen d’HIC.

Replacer le débat : du dogme des 2 à 4 % aux données affinées sur le phénotype

MARS agrège 9 cohortes internationales (2 populationnelles, 7 de recours) avec recueil rétrospectif/prospectif harmonisé, imputations des données manquantes et modèles de Cox ajustés sur l’hétérogénéité des centres. La taille (3030 patients) et le suivi cumulé (11 339 personnes-années) renforcent la précision et la généralisabilité, mieux que les séries plus anciennes. Les limites concernent : la variabilité des pratiques de référence, une censure précoce des patients traités, et une possible sous-estimation du risque chez des profils très sélectionnés

Selon les auteurs, ces résultats appellent à une décision partagée fondée sur le risque individualisé : chez les sujets jeunes sans anévrisme ni localisation profonde, la surveillance active devient une option de première ligne ; tandis que chez les patients âgés, avec anévrisme associé ou MAV profonde/cérébelleuse, on considère vivement une stratégie d’oblitération (chirurgie, embolisation sélective, radiochirurgie), idéalement dans des centres experts et après discussion multidisciplinaire.

Les perspectives de recherche portent sur des scores pronostiques intégrant anatomie fine (anévrismes, drainage, atteinte ventriculaire), imagerie moderne, biomarqueurs et modélisation du risque concurrent de traitement, afin d’identifier les sous-groupes où l’intervention améliore réellement le pronostic par rapport à l’abstention.

En synthèse, l’étude MARS abaisse la ligne de base du risque hémorragique des MAV non rompues, mais renforce, plus que jamais, l’exigence d’une stratification précise des patients et d’une décision au cas par cas.