Pneumologie

Bronchectasies : les mucoactifs au long cours ne réduisent pas les exacerbations

Chez l’adulte avec dilatation des bronches (DDB) ou bronchectasie, non liées à la mucoviscidose, ni le sérum salé hypertonique à 6 % ni la carbocistéine ne réduisent significativement les exacerbations sur 52 semaines versus soins usuels. Le profil de tolérance est comparable, ce qui incite à ne pas prescrire systématiquement ces agents en continu, mais à individualiser l’assistance au drainage bronchique.

- Tamer Soliman/istock

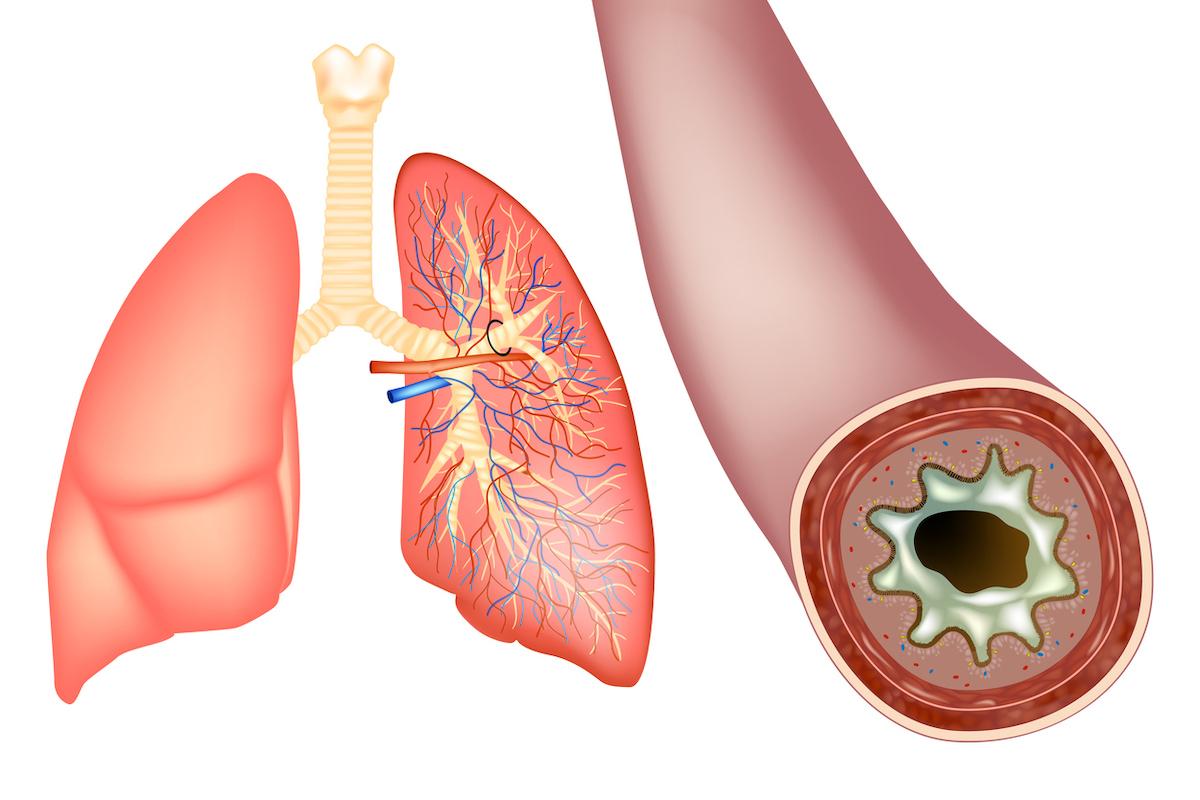

La toux chronique productive, les infections répétées et l’inflammation entretiennent, dans dilatation des bronches (DDB) ou bronchectasie, un « vortex » pathogénique où l’encombrement muco-purulent alimente les exacerbations et la progression lésionnelle. Les mucoactifs (sérum salé hypertonique, carbocistéine, N-acétylcystéine…) sont censés fluidifier, réguler ou mobiliser le mucus et rompre ce cercle.

Les recommandations restaient cependant hétérogènes, portées par des études anciennes et de faible qualité. Dans un essai britannique pragmatique de 52 semaines, randomisé, ouvert, en factoriel 2×2 sur 20 centres, 288 patients avec expectoration quotidienne et exacerbations fréquentes ont reçu, en plus des soins standards, soit hypertonique 6 %, soit carbocistéine, soit les deux, soit aucun mucoactif.

Selon les résultats présentés au congrès européen de pneumologie, l’ERS, et publié dans le New England Journal of Medicine, le critère principal, qui était le nombre d’exacerbations n’est pas réduit par ces traitements : 0,76 exacerbation/patient/an avec soluté hypertonique vs 0,98 sans (différence ajustée −0,25 ; IC à 95 % −0,57 à 0,07 ; p=0,12) ; 0,86 avec carbocistéine vs 0,90 sans (différence −0,04 ; −0,36 à 0,28 ; p=0,81). Aucune interaction entre traitements n’a été détectée.

Au-delà des exacerbations : symptômes, qualité de vie et tolérance

Les critères secondaires, scores de qualité de vie spécifiques, délai jusqu’à la prochaine exacerbation, fonction respiratoire, ne diffèrent pas de manière cliniquement ou statistiquement pertinente selon l’exposition à l’hypertonique ou à la carbocistéine. L’incidence des effets indésirables, y compris graves, est semblable dans tous les groupes, sans signal inattendu. Ces données invitent à reconsidérer l’usage routinier et continu des mucoactifs sur l’ensemble des phénotypes de dilatation des bronches (DDB) ou bronchectasie, sans pour autant disqualifier le concept de soins d’épuration bronchique.

Plusieurs éléments de prudence s’imposent : l’efficacité des mucoactifs dépend de leur articulation temporelle avec les manœuvres de désencombrement (administration avant les techniques de drainage) ; l’adhérence et la qualité des techniques (cycle actif de respiration, pression expiratoire positive, huff…) n’ont pas pu être objectivement monitorées ; les formes les plus avancées n’ont pas été analysées séparément. Enfin, l’absence d’effet de la carbocistéine ne préjuge pas de l’ensemble des autres mucoactifs aux mécanismes distincts.

Individualiser l’adjonction d’un mucoactif aux soins de clairance

La robustesse du signal négatif repose sur un design randomisé en factoriel, comparant hypertonique vs pas d’hypertonique et carbocistéine vs pas de carbocistéine sur un an, avec adjudication des exacerbations. Les fumeurs actifs et les patients récemment exposés à des mucoactifs ont été exclus, ciblant un phénotype courant (expectorants quotidiens, exacerbations fréquentes) des bronchectasies non-CF suivies en pneumologie au Royaume-Uni. Les limites sont celles d’un essai ouvert (perception du traitement), de la non-mesure standardisée de l’adhérence et de l’intensité du drainage, et de l’absence de stratification formelle des phénotypes mucus-dépendants.

Selon un éditorial associé, la généralisation de ces résultats doit donc rester pragmatique. Ils ne soutiennent pas l’instauration systématique d’un mucoactif quotidien pour tous, mais confortent une stratégie sélective centrée sur un programme de clairance personnalisé, l’antibiothérapie guidée par l’examen des expectorations, la vaccination, le contrôle des comorbidités (asthme/COPD chevauchants), et l’éducation à des routines de drainage efficaces.

Pour la recherche, des essais stratifiés par phénotypes (charge muqueuse, colonisation, sévérité), intégrant un monitoring objectif de la clairance (capteurs d’adhérence, télésuivi) et des biomarqueurs rhéologiques, sont prioritaires. Les techniques d’IRM de ventilation au xénon/hélium hyperpolarisé pourraient sélectionner des patients avec défauts ventilatoires distaux réversibles et mesurer l’impact proximal-distal des interventions. Des études ciblant des périodes à haut risque (post-exacerbation), des schémas courts « à la demande » et d’autres agents (p. ex. N-acétylcystéine nébulisée) méritent d’être conduites.

En attendant, la clé clinique reste d’individualiser l’adjonction d’un mucoactif aux soins de clairance chez des patients motivés, en veillant au bon timing avec les techniques de drainage et à l’évaluation réitérée du bénéfice patient-rapporté.

-1671637015.jpg)