Hépatologie

Cannabidiol : risque de toxicité hépatique dès une dose quotidienne modérée

L’augmentation rapide de la consommation « bien-être » de cannabidiol expose les patients à une toxicité hépatique jusque-là sous-estimée. Un essai contrôlé montre qu’un mois à environ 400 mg par jour provoque des élévations des transaminases, sans symptômes cliniques mais avec une éosinophilie associée.

- Nyaaka Photo/istock

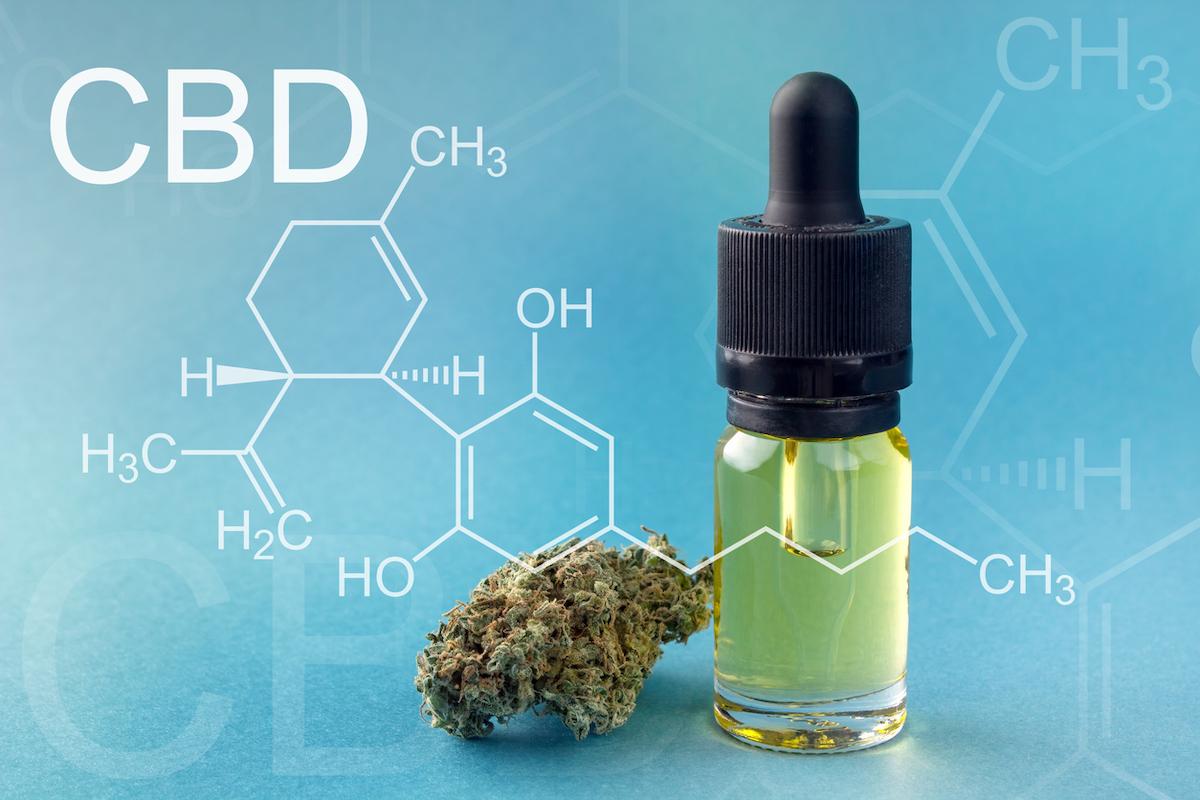

Face à la généralisation des produits dérivés du canabis, les données de sécurité sur le cannabidiol (CBD) à doses « grand public » restaient lacunaires. Pour combler ce vide, Florian et coll. ont conduit un essai randomisé, en double aveugle versus placebo, chez 201 adultes sains (âge médian 36 ans) recevant soit un CBD pharmaceutique purifié (Epidiolex®) 5 mg/kg/j, soit un placebo, et ce durant 28 jours. Les résultats sont publiés dans le JAMA Internal Medicine.

L’objectif principal était la survenue d’une élévation de l’alanine- ou de l’aspartate-aminotransférase (ALAT/ASAT) > 3 fois la limite haute normale (ULN). Au terme de la période de 28 jours, 8 personnes sous CBD sur 143 (5,6 %; IC à 95 % 1,8-9,3) contre 0/50 personnes sous placebo ont franchi ce seuil, dont 7 répondant aux critères de suspicion de DILI (drug-induced liver injury). Les premières anomalies apparaissent à J21 ou J28, culminent 24-48 h après l’arrêt puis reviennent à la normale en 1 à 2 semaines après l’arrêt.

Une montée en puissance de la consommation et un signal hépatique confirmé

La gravité biologique atteindrait 5 à 18 × ULN pour cinq participants, sans jaunisse ni insuffisance hépatique aiguë. Fait notable, 5 des 8 cas concernent des femmes, suggérant une susceptibilité de genre déjà décrite pour d’autres DILI. Une éosinophilie concomitante accompagne 88 % des hausses de transaminases, évoluant en parallèle des enzymes hépatiques et évoquant un mécanisme immuno-allergique. À l’inverse, aucun impact n’a été observé sur la fonction thyroïdienne (TSH, T3 totale, T4 libre) ni sur l’axe gonadique masculin (testostérone totale, inhibine B), malgré les signaux d’alerte issus des modèles animaux.

Ces données confortent l’idée d’un seuil hépatotoxique situé entre < 50 mg/j (études antérieures négatives) et > 300 mg/j (11-38 % d’ALAT/ASAT > 3 × ULN), le schéma 400 mg/j de l’essai se positionnant précisément dans cette zone à risque intermédiaire.

Vers une surveillance systématique des utilisateurs de CBD

Le design randomisé, l’emploi d’un CBD de qualité pharmaceutique et les bilans hebdomadaires renforcent la validité interne. Toutefois, la population constituée de jeunes adultes sans comorbidité ni co-médication hépatotoxique et la durée brève (28 jours) limitent l’extrapolation aux usagers réels : sujets âgés, polymédiqués, consommateurs d’alcool ou valproate.

Selon un éditorial associé, ces résultats plaident pour interroger systématiquement la prise de CBD devant toute cytolyse inexpliquée et envisager un dosage basal puis un contrôle des transaminases à trois semaines chez les patients exposés à 300 à 400 mg de CBD au moins par jour ou ayant un terrain fragile.

Les futures recherches devront évaluer la toxicité cumulative au long cours, les interactions pharmacocinétiques via la CYP450 et l’incidence dans des cohortes atteintes de pathologies hépatiques préexistantes. Parallèlement, une réglementation plus stricte de la teneur et de l’étiquetage des produits « bien-être » à base de CBD apparaît indispensable pour limiter les risques d’automédication délétère.

-1619513974.jpg)