Neurologie

Alzheimer : certains inhibiteurs de la transcriptase inverse associés à une réduction du risque

L’exposition aux inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidiques (NRTI) est associée à une diminution significative de l’incidence de la maladie d’Alzheimer dans deux vastes cohortes américaines. Ces résultats justifient des essais cliniques prospectifs d’inhibiteurs de l’inflammasome NLRP3, dérivés ou non des NRTI, en prévention de la maladie d’Alzheimer.

- gorodenkoff/istock

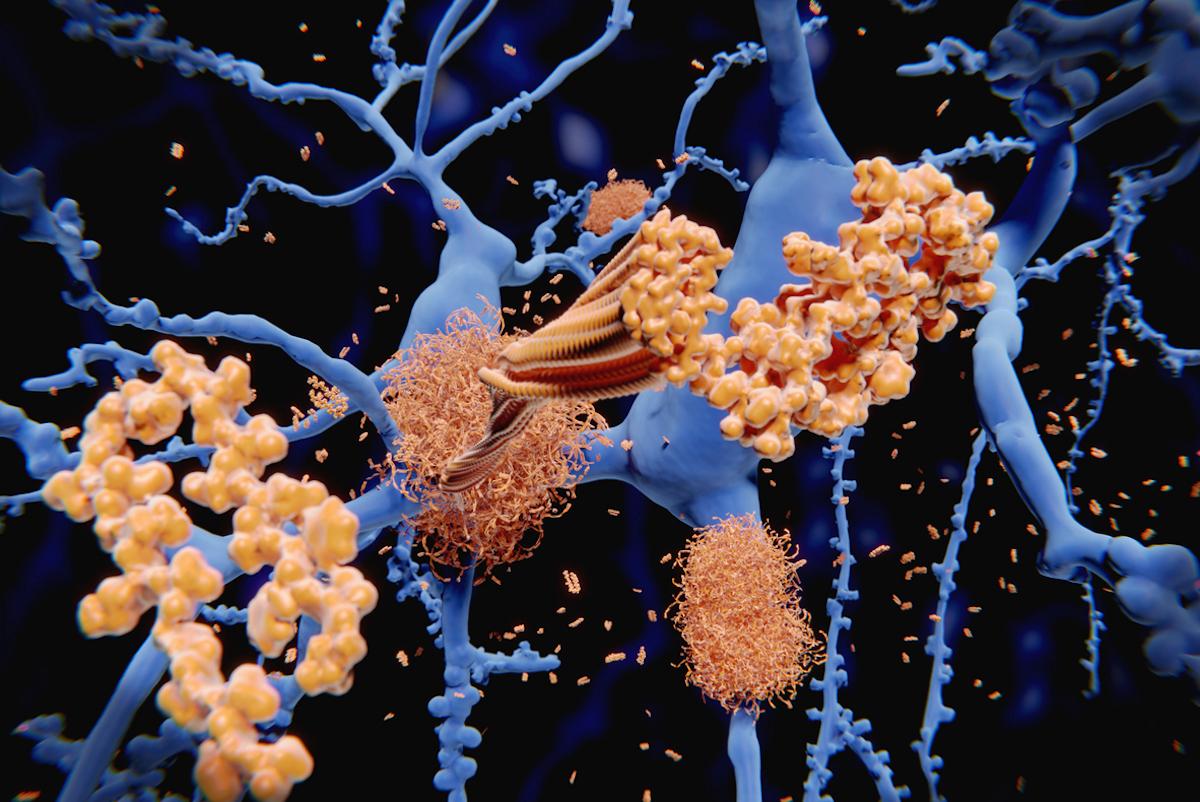

La maladie d’Alzheimer, première cause de démence, voit sa prévalence croître avec le vieillissement de la population mondiale, sans thérapeutique véritablement modifiant le cours de la maladie à ce jour. Si les traitements actuels ciblent la formation de peptides amyloïde β, de nombreuses données expérimentales ont mis en lumière le rôle clé de l’inflammasome NLRP3 dans la neuroinflammation et la cascade conduisant à la dégénérescence neuronale. Des travaux antérieurs ont montré que les inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidiques (NRTI), utilisés depuis plusieurs décennies dans le traitement du VIH et de l’hépatite B, inhibent de manière in vitro et in vivo l’activation de NLRP3, indépendamment de leur activité antivirale.

À partir de cette constatation, une analyse rétrospective a été menée sur 271 198 sujets couverts par deux bases américaines (Veterans Health Administration et MarketScan) sur 24 ans pour la première et 14 ans pour la seconde. Les résultats, publiés dans Alzheimer's & Dementia, et corrigés par régression de Cox appariée sur score de propension, montrent que l’exposition cumulative aux NRTI est associée à une réduction significative de l’incidence de la maladie d’Alzheimer. En effet, les sujets ayant reçu des NRTI ont un risque de développer une maladie d’Alzheimer inférieur de l’ordre de 6 à 13 % par an selon la cohorte, après ajustement sur l’âge, le sexe, les comorbidités VIH/hépatite B et près de vingt autres facteurs confondants.

Effet protecteur spécifique aux inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidiques

L’effet protecteur est spécifique aux NRTI : ni les inhibiteurs non nucléosidiques, ni les inhibiteurs de protéase, ni les inhibiteurs d’intégrase n’ont montré de diminution de risque. Les analyses de sous-groupes, incluant séparément les patients VIH et ceux porteurs d’hépatite B, confirment une association similaire, suggérant une généralisation de l’effet au-delà de l’infection elle-même. Afin d’éviter le biais du temps immortel, l’exposition a été modélisée en variable dépendante du temps, et une analyse de Fine-Gray a pris en compte le risque compétiteur de décès dans la cohorte VA. Toutes les méthodes convergent vers un signal robuste.

Les données de tolérance proviennent surtout des usages cliniques antérieurs des NRTI : ces médicaments sont généralement bien tolérés, même si des effets mitochondriaux (lactico-acidose) ont été rapportés avec les premières générations. Les nouveaux dérivés (K-9) dépourvus d’activité antivirale mais conservant l’inhibition de NLRP3 semblent prometteurs pour un usage chronique sans toxicité majeure.

La voie inflammatoire NLRP3 comme cible thérapeutique dans la maladie d’Alzheimer

Les deux cohortes étudiées diffèrent par leur profil : la population VA est plus âgée, majoritairement masculine et avec un fardeau de comorbidités plus élevé, tandis que MarketScan regroupe des assurés commerciaux plus équilibrés en âge et en genre. L’analyse indépendante de chaque base, couplée à l’appariement par score de propension et à l’ajustement sur de multiples covariables (démographiques, cliniques, sociodémographiques), garantit une validité interne et une certaine généralisabilité des résultats malgré l’hétérogénéité des populations. L’utilisation de larges bases administratives limite cependant l’accès aux données génétiques, aux mesures cliniques fines (batterie neuropsychologique) et aux informations sur l’observance thérapeutique.

Selon les auteurs, ces observations invitent à considérer la voie inflammatoire NLRP3 comme cible thérapeutique dans la maladie d’Alzheimer. Le repurposing d’inhibiteurs connus, à l’instar de lamivudine récemment testé en essai pilote de 24 semaines (NCT04552795) ou d’emtricitabine (NCT04500847), pourrait accélérer le développement de traitements à potentiel « disease-modifying ». Les perspectives englobent la mise en place d’essais randomisés contrôlés évaluant les NRTI ou leurs dérivés anti-inflammasome dans des populations à risque élevé (APOE ε4, antécédent familial), l’optimisation de la posologie pour maximiser l’inhibition de NLRP3 tout en préservant la tolérance, et l’exploration méchanistique des biomarqueurs inflammatoires et amyloïdes en réponse au traitement. Une telle stratégie pourrait enfin combler le vide thérapeutique actuel en proposant une approche complémentaire aux anti-amyloïdes.