Addictologie

Journée Mondiale de Sensibilisation aux Overdoses

Sur le marché des drogues, les produits sont de plus en plus fortement dosés. Dans un contexte social qui favorise les consommations, les risques de surdose augmentent.

- gustavofrazao/epictura

C’est la question que tout usager se pose lorsqu’il ingère une drogue. Jusqu’où aller ? Quelle est la dose qui permettra d’obtenir les effets optimaux, sans générer de réaction négative ? Lorsqu’il teste ses limites, le consommateur craint deux choses : le « badtrip » pour son psychisme, et la surdose pour son corps. C’est un risque qu’il prend, qu’il pense maîtriser. Parfois, pourtant, il se trompe.

Quand on évoque l’overdose, on s’imagine les situations les plus terribles. On pense à la morphine, à l’héroïne, à tous ces opiacés auxquels une poignée plus ou moins importante de consommateurs est dépendante. En France, les cas sont rares. Aux Etats-Unis, au contraire, une épidémie de surdoses aux opioïdes décime la jeunesse ; 28 000 personnes sont mortes en 2014, dont beaucoup après avoir ingéré du Fentanyl, un puissant médicament opiacé. Cela inquiète, mais rassure aussi : c’est loin de chez nous.

Pourtant, l’overdose n’est pas l'appanage des injecteurs et des toxicomanes marginaux, loin s’en faut. Son ombre plane sur toutes les substances – alcool, cocaïne, cannabis… - et menace tous les publics qui les consomment, à des degrés divers et selon des mécanismes variables. Le 31 août se tient la Journée Internationale de prévention des overdoses. Fréquence Médicale y consacre une série d’articles afin faire le tour de ce phénomène accidentel mal connu et sous-estimé.

Belgique, 15 juillet 2016.

Dans la nuit, un jeune homme est retrouvé inanimé sur le site du festival de Dour qui accueille 250 000 personnes. Il succombera d’une overdose de LSD, à 26 ans. Deux ans plus tôt, un autre Français a trouvé la mort dans des circonstances similaires pendant ce festival. Les enquêteurs ont évoqué la piste d’un ecstasy très fortement dosé, baptisé « Superman ».

En Ile-de-France, une cocaïne circule actuellement, coupée à la scopolamine, un sédatif qui, à hautes doses, peut provoquer la mort. La substance est suspectée d’être à l’origine d’une série de malaises et de comas. Moins récemment, une poudre blanche s’est répandue dans la capitale et sa banlieue. Sa concentration se situait aux alentours de 65 %, contre 30 % en moyenne.

La multiplication de ces tristes récits, liés ou pas à des rendez-vous festifs, interroge. Est-ce la forte médiatisation qui donne cette sensation de répétition ? Ou bien faut-il scruter des substances dont on sait que le dosage n’a cessé d’augmenter au gré des années, et que les produits de coupe altèrent dangereusement ?

Overdoses de cannabis

« En France, le nombre de décès par surdoses est resté stable depuis 2010, tempère François Beck, directeur de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). Cela fait suite à une hausse enregistrée dans les années 2000, liée au retour d’une héroïne pure sur le marché. On est alors passés de 200 décès chaque année à plus de 350 ».

De fait, la majeure partie (80 %) des overdoses mortelles en France est liée à une consommation d’opiacés. Mais une nouvelle tendance a fait son apparition depuis cinq ou six ans, qui ne laissera pas d’étonner : l’overdose de cannabis. Selon les données de l’OFDT, elles représenteraient presque un dixième de l’ensemble des décès par surdose.

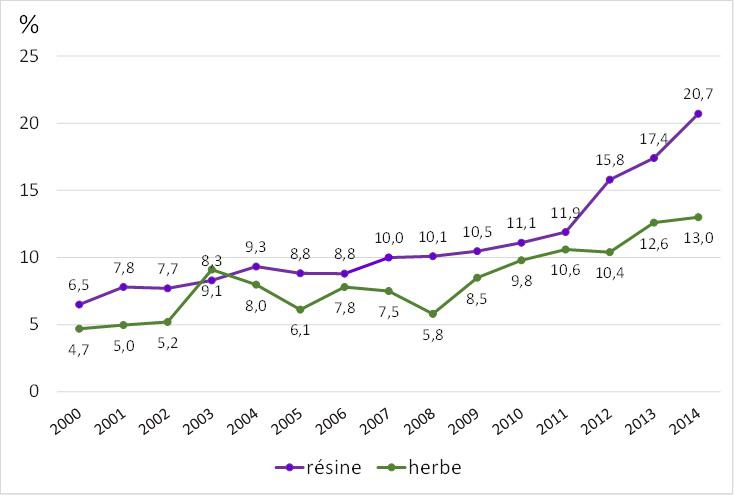

Ces événements sont à mettre en relation avec l’augmentation considérable depuis une quinzaine d’années des dosages de THC (tétrahydrocannabinol), la substance active de la marijuana. En effet, la teneur se situe aujourd’hui aux alentours des 15 % en moyenne, contre 5 % à la fin des années 1990. Le profil des victimes d’overdoses de cannabis correspond à celui des gros fumeurs, les consommateurs légers étant plutôt sujets aux éventuels badtrips ou crises d’angoisse.

Evolution de la teneur en THC entre 2000 et 2014, OFDT

Des drogues de synthèse coupées

« Comme son nom l’indique, l’augmentation du dosage est un facteur de risque important de surdose. C’est particulièrement vrai pour les opiacés, mais aussi pour tous les produits, y compris les drogues de synthèses type amphétamines - même si les décès par surdose de cette substance restent rares », souligne François Beck.

Ainsi, la MDMA et les amphétamines réunies représentent moins de 5 % de l’ensemble des morts par surdose, alors même que ces produits sont bien plus consommés en population générale que les opiacés. Les risques liés à ces substances relèvent plutôt de l’effet inattendu (badtrip, déshydratation, baisse de vigilance…), sans lien avec la dose pharmacologique.

Quant à la cocaïne, la tendance des overdoses semble être à la baisse. Malgré des arrivages de marchandises très dosées qui font sporadiquement la Une des journaux, la concentration du stupéfiant diminue. En revanche, les substances de coupe inquiètent, notamment quand elles sont remplacées par des Nouveaux Produits de Synthèses (NPS), moins chers et surtout plus forts.

NPS : la grande inconnue

Les NPS, justement. S’il est une drogue qui appartient aux temps modernes, c’est bien celle-ci. Achetés sur Internet, livrés par la poste, emballés dans de jolis paquets marketés qui ont tendance à rassurer les usagers. A tort ! « Les NPS sont souvent plus dosés que les stupéfiants classiques et les consommateurs peuvent rencontrer des difficultés à maîtriser la dose », explique François Beck. D’où un certain nombre de badtrips et autres effets délétères.

Mais paradoxalement, le nombre d’overdoses de NPS reste très limité, parce qu’ils s’adressent pour le moment à un public d’initiés. « Les consommateurs habituels de NPS sont plutôt connaisseurs, ils se renseignent sur les forums d’usagers où figurent des informations sur les dosages. Il est possible également que le nombre de surdoses de NPS soit sous-estimé car on les recherche moins systématiquement lors d’une autopsie. Les laboratoires hospitaliers qui effectuent les analyses des prélèvements biologiques ne sont pas toujours en mesure de les repérer et de les identifier », ajoute encore François Beck . Seuls les stupéfiants traditionnels font l’objet d’une recherche systématique.

Le risque d’overdose concerne en fait les petits consommateurs, qui expérimentent naïvement ces produits, sans chercher d’informations à leurs sujets et avec une faible accoutumance. Toutefois, avec le succès que rencontrent les NPS auprès d’un public de plus en plus large, il est fort possible que la situation évolue.

Un contexte social qui pousse à la surdose ?

Au delà des produits, de leur dosage et de leur composition, on peut s’interroger sur les comportements. De fait, la sociologie s’est longuement penchée sur ce qui pousse les populations à consommer et surconsommer des drogues, en franchissant consciemment une zone de risque dont la perception ne cesse d’évoluer.

« On ne peut pas dissocier les usages des modes de vie, confirme Jean-Pierre Couteron, président de Fédération Addiction. Dans une fête foraine, personne ne s’intéresse plus au manège, tout le monde recherche l’attraction qui donnera le grand frisson, même si elle est déconseillée aux cardiaques ! Il en va de même pour les drogues. Aujourd’hui, on exige des substances un niveau d’intensité plus élevé qu’auparavant, ce qui peut influer sur les surdoses - même s’il ne s’agit que d’un facteur explicatif parmi beaucoup d’autres ».

L’explication sociologique possède en effet ses limites. « Un usager d’opiacés consomme pour combler un manque, il ne recherche pas forcément la performance ou l’excès », souligne François Beck. Toutefois, elle permet de comprendre certains mécanismes qui poussent à augmenter les dosages, dans une recherche d’ « hypersensation » qui touche toutes les couches de la population.

>> Visionnez l’interview de Jean-Pierre Couteron, président de Fédération Addiction, sur les contextes sociaux comme facteur d’explication des surdoses, les produits concernés et la réponse des pouvoirs publics.

1. Le contexte social

2. Les produits

3. La réponse des pouvoirs publics