Infectiologie

Covid-19 : les formes graves auraient une maladie vasculaire, virale et inflammatoire

Une nouvelle étude vient confirmer que, par rapport à des grippes graves, l’alvéolite de la Covid-19 s’accompagnerait de lésions endothéliales plus marquées et de microthrombi diffus avec une angiogénèse.

- Dr_Microbe/istock

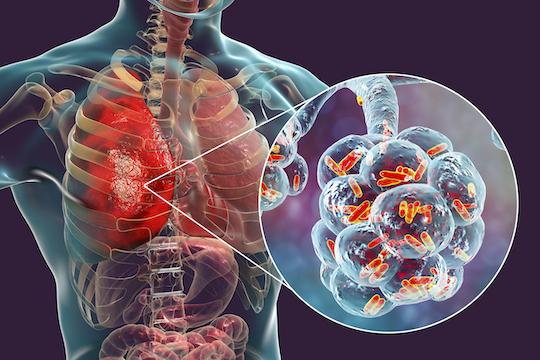

Même si les formes modérées sont les plus fréquentes au cours de la Covid-19, la défaillance respiratoire est la première cause de mortalité dans les formes graves (syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SDRA). Ces malades ont, cliniquement, une difficulté respiratoire croissante, avec une hypoxémie progressive, qui peuvent nécessiter une assistance respiratoire et, sur le plan radiologique, on constate des opacités en verre dépoli périphériques au scanner ce qui pose le diagnostic de syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Histologiquement, la caractéristique de la phase initiale d’un SDRA est une lésion alvéolaire diffuse avec œdème, hémorragie et dépôt de fibrine intra-alvéolaire. Cette lésion alvéolaire diffuse est non spécifique et peut avoir des causes tant infectieuses, que non infectieuses. Le SDRA est ainsi reconnu comme étant remarquablement hétérogène, avec non seulement un large éventail de causes mais aussi un large spectre de gravité, d’anomalies à l'imagerie et de troubles des échanges gazeux.

Afin de regarder si le SDRA de la Covid-19 est différent des autres, une équipe de chercheurs a réalisé une étude histologique détaillée des poumons obtenus à l'autopsie de patients atteints de Covid-19 par comparaison à des échantillons historiques obtenus lors de l'épidémie de grippe H1N1 de 2009 (sept échantillons dans chaque groupe) et à des échantillons de poumons témoins, non infectés et appariés en fonction de l'âge.

Lésions alvéolaire, endothélite, mircothrombi et angiogénèse

Sans surprise, les deux groupes d’échantillons de pneumonie ont des lésions alvéolaires diffuses, avec des signes de thrombose généralisée, et une endothélite. Une telle lésion des alvéoles est la lésion histologique pathognomonique du SDRA, et les microthrombi, avec la macrothrombose, peuvent être observés en cas d’anomalies de la coagulation associées au SDRA (coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD).

Toutefois, les chercheurs ont également analysé la régulation des gènes associés aux conditions inflammatoires et vasculaires en utilisant de nouvelles techniques. Les résultats de ces méthodes suggèrent la présence de niveaux accrus « d'angiogenèse intussusceptive » dans le SDRA de la Covid-19 et un caractère nettement plus vasculaire qu’habituellement. L’étude est publiée dans le New England Journal of Medicine.

3 caractéristiques distinctes

Les poumons des malades Covid-19 et ceux des patients atteints de grippe partagent donc un schéma morphologique commun de dommages alvéolaires diffus et d’infiltration de lymphocytes périvasculaires. Mais il pourrait exister trois caractéristiques vasculaires plus fréquentes au cours de la Covid-19.

La première caractéristique serait une atteinte endothéliale grave, associée à la présence intracellulaire du SARS-CoV-2, avec des lésions des parois des cellules endothéliales.

La deuxième caractéristique distincte est que les poumons des patients atteints de la Covid-19 ont une atteinte thrombotique vasculaire particulièrement étendue avec microangiopathie et occlusion des capillaires alvéolaires.

La troisième caractéristique serait que les poumons des patients atteints de la Covid-19 auraient une importante croissance de nouveaux vaisseaux par un mécanisme d'angiogenèse intussusceptive.

Un SDRA à part ?

Les auteurs concluent que bien que cet échantillon soit de petite taille, les caractéristiques vasculaires identifiées dans le poumon semblent cohérentes avec les caractéristiques cliniques de la Covid-19qui apparaissent très vasculaires chez beaucoup de malades.

Une conclusion qui n’a pas totalement convaincu les auteurs de l’éditorial joint à l’article, rédigé par 2 médecins du Massachusetts General Hospital, de Boston. Ces derniers considèrent qu’il est difficile de comparer des malades qui ont été intubés (dans la grippe) avec des malades de la Covid-19 qui ne l’ont pas été. D’autre part, ils rappellent que ce type d’interprétation sur d’aussi petits effectifs est hasardeux au vu de la très grande hétérogénéité des SDRA.

Un faisceau d’arguments pour l’atteinte vasculaire

Néanmoins, parmi les autres caractéristiques clinicobiologiques distinctes de la Covid-19 figurent d’autres modifications vasculaires associés à la maladie. De nombreux malades ont des taux élevés de d-dimères, mais aussi de fibrinogène (ce qui n’est pas caractéristique la CIVD), ainsi que des myosites et des insuffisances rénales aiguës d’origine vasculaire ou des lésions cutanées de leurs extrémités suggérant des atteintes dangiopathie thrombotique touchant des artères de différents calibres, tous éléments témoignant d’une atteinte vasculaire au cours de la Covid-19.

D’autre part, les modifications vasculaires dans le poumon sont moins bien caractérisées mais il est souvent observé des dissociations entre hypoxémie importante et étendue modeste des lésions en verre dépolis, ce qui peut témoigner d’une perturbation des échanges gazeux d’origine vasculaire, y compris en l’absence de lésions thrombo-emboliques (qui seraient pourtant retrouvées chez 30 % des malades en USI).

Tout ceci fait évoquer une vasculopathie des poumons de la Covid-19 à même de perturber les échanges gazeux et qui pourrait potentiellement contribuer à majorer l'hypoxémie et expliquer l’impact du procubitus sur l'oxygénation.

Deuxième étude en faveur de l’endothélite

Surtout, ces données semblent confirmer une petite série histopathologique publiée récemment dans le Lancet et qui montrait également cette infection des cellules endothéliales par le SARS-CoV-2, aboutissant à une inflammation de l’endothélium d’origine immune (« endothélite »).

Cette endothélite serait à l’origine d’une dysfonction endothéliale majeure, du syndrome hyper-inflammatoire et de l’activité procoaculante élevée qui explique la survenue de lésions thromboemboliques chez ces malades en dépit de l’anticoagulation à dose prophylactique.

Importance du traitement anticoagulant

A ce stade de l’épidémie, un faisceau d’arguments cliniques, expérimentaux et histologiques, oriente vers une maladie vasculaire lors de certaines des formes graves de la Covid-19. Cette maladie vasculaire intrigue beaucoup les cardiologues et a fait revoir à la hausse les recommandations sur le traitement anticoagulant des formes hospitalières de cette infection.

C’est une des nombreuses surprises d’un virus qui n’est passé que depuis très peu de temps de l’animal à l’homme. L’avenir nous dira si son adaptation croissante à l’homme s’accompagnera d’une régression ou d’une persistance de cette atteinte vasculaire très originale.