Infectiologie

Syphilis : le traitement du sida pourrait favoriser l'infection

Des auteurs canadiens suggèrent que les traitements du VIH pourraient favoriser la transmission de la syphilis.

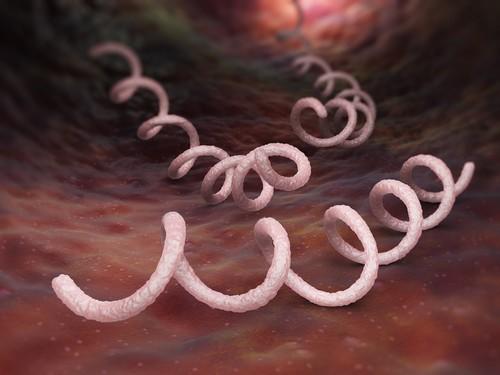

- Le tréponème pâle, responsable de la syphilis (iLexx/epictura)

La syphilis n’a pas disparu, loin s'en faut : le tréponème circule toujours, et même de plus en plus : depuis 2012 en France, une recrudescence s’observe chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Le même constat s’applique à d’autres pays. Les comportements ne sont pas les seuls en cause, selon une équipe canadienne et sud-africaine. Le mécanisme biologique des antirétroviraux pourrait favoriser l’infection, avancent-ils dans Sexually Transmitted Infections, revue de la littérature à l’appui.

Un double phénomène

Deux modèles de propagation ont été examinés dans cette publication. Le premier concerne la prise de risque des porteurs du tréponème pâle (Treponema pallidum). La haute efficacité des antirétroviraux, en traitement et en prévention, pourrait avoir altéré la perception du danger. Elle serait aujourd’hui plus optimiste. Vrai, répondent les Canadiens. Mais jusqu’à un certain point.

L’analyse de la littérature scientifique montre un certain relâchement des méthodes de prévention. Mais il n’explique pas l’explosion des cas de syphilis chez les HSH du monde entier. Rien qu’au Royaume-Uni, la probabilité d’être infecté est 2,7 fois plus élevée qu’en 2009. De plus, la hausse n’est en rien comparable à celle des cas de chlamydiose ou de gonorrhée. Un autre facteur entre donc en ligne de compte.

Ce facteur, selon les auteurs de l’étude, tient probablement à la large utilisation des antirétroviraux et leur mécanisme d'action pourrait bien favoriser la transmission du tréponème : ils préservent les lymphocytes T, mais ne permettent pas la reconstitution du « stock » et ils bloquent la réponse inflammatoire. Cette réaction est nécessaire pour se défendre contre la syphilis plus que contre les autres IST. Les personnes sous antirétriviraux seraient donc plus vulnérables.

Sans symptômes ni dépistage

Des résultats intéressants, mais à prendre avec des pincettes. Dans un éditorial associé à l’étude, trois experts de l’université Johns-Hopkins (Etats-Unis) soulignent plusieurs limites dans le raisonnement de leurs confrères canadiens. Nombre de gonorrhées et de chlamydioses sont asymptomatiques, près de 90 % d’après ces auteurs. Le décalage par rapport à la syphilis pourrait donc « simplement refléter le dépistage inadapté, écrivent-ils. La majorité des HSH ne réalisent pas de test pour des infections extra-génitales ». Autre faille : le modèle mathématique ne tient pas compte des subtilités des rapports sexuels.

Les trois chercheurs avancent en fait une autre piste : l’efficacité des antirétroviraux a provoqué un relâchement général vis-à-vis des autres infections sexuellement transmissibles. « L’histoire l’a montré, et c'est une grave erreur », avertissent-ils. D’autant que les campagnes de prévention n’ont visiblement pas fonctionné.

Malgré les alertes répétées sur le risque d’IST autres que le VIH, la progression se poursuit. Pour preuve : un bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) thématique. En France, 81 000 cas de gonorrhée ont été diagnostiqués. Pour les universitaires de Johns-Hopkins, cela souligne la nécessité de poursuivre les efforts en faveur du dépistage et de la prise en charge globale.