Rhumatologie

Compression du nerf médian au coude : un piège diagnostique redoutable

En cas de symptomatologie atypique de syndrome du canal carpien, il faut se poser la question d’une compression du nerf médian en amont, à l’avant-bras au coude ou au bras. La libération chirurgicale du canal carpien ne servira en effet à rien.

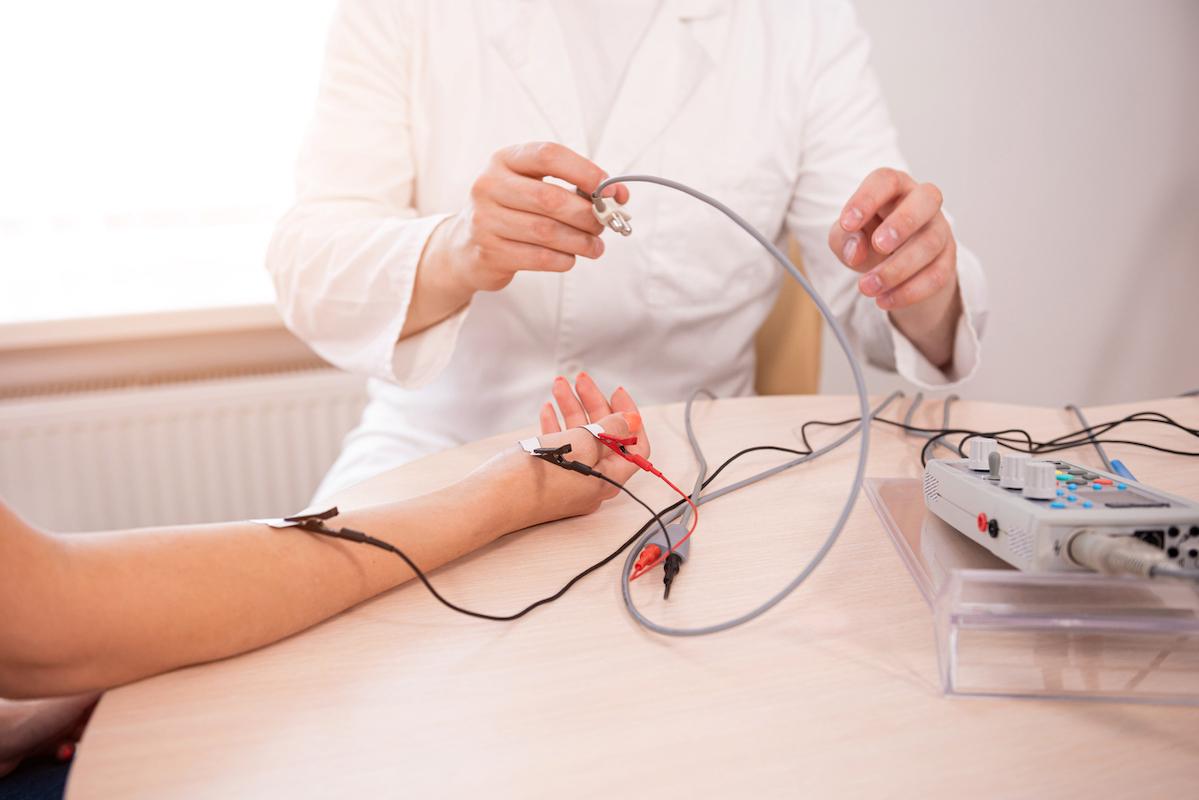

- omaset/istock

La compression du nerf médian au tiers inférieur du bras, au coude et à l’avant-bras est beaucoup moins fréquente que le syndrome du canal carpien avec sa compression au niveau poignet, mais son diagnostic est souvent un défi pour le clinicien. En effet, le diagnostic n’en est pas toujours simple, même devant des douleurs siégeant à l’avant-bras car cela existe dans les compressions du médian au poignet ou en amont. Par contre, des symptômes qui s’estompent pendant le sommeil, avec l’absence, de réveils nocturnes et d’hypoesthésies matinales peuvent permettre d’évoquer une compression haute du syndrome du canal carpien, mais il faut également évoquer cette compression haute devant une paralysie brutale dans une partie du territoire du médian en cas d’atteinte du nerf interosseux antérieur, une des branches du médian à l’avant-bras.

Il s’agit donc de différencier ces deux affections sur une symptomatologie clinique variable, car elle peut être intriquée en cas de compression proximale associée, ou variable, en cas de compression purement dynamique. Un autre défi est de tenter de préciser le niveau exact de la compression à l’avant-bras, au coude ou au bras. Cette démarche implique de bien connaître l’anatomie des branches du nerf médian et les territoires sensitifs et moteurs qu’elles innervent. L’EMG sera contributif si el est bien orienté par l’interrogatoire et la clinique.

Back to anatomy

Le nerf médian naît de deux contingents du plexus brachial, latéral et médial, qui se rejoignent en avant de l’artère axillaire. Le contingent latéral lui apporte des fibres provenant des racines C6 et C7, et le contingent médial des fibres provenant des racines C8 et D1. Le nerf chemine au niveau du bras dans la gouttière bicipitale interne pour se retrouver, au tiers inférieur du bras, en médial du tendon du biceps et du muscle brachialis et en latéral de la masse des muscles épitrochléens. Il passe ensuite sous l’expansion aponévrotique du biceps, première cause possible de compression du médian au coude. Le nerf médian plonge ensuite entre les deux chefs du pronator teres (rond pronateur = 2ème cause possible de compression) et donne naissance au nerf interosseux antérieur juste avant de suivre son trajet sous l’arcade aponévrotique du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts (3ème cause possible de compression).

Le nerf interosseux antérieur chemine ensuite à l’avant-bras, soit dans le même canal que le tronc principal du nerf médian, soit dans un canal séparé. Dans le tiers moyen de l’avant-bras le nerf médian occupe une place profonde, sous le bord radial de la masse musculaire du fléchisseur commun superficiel où il donne encore quelques branches d’innervation motrice pour ce muscle et se termine dans le pronator quadratus.

Ce qu’il faut comprendre de cette description du trajet anatomique du nerf médian en amont du poignet, c’est qu’il existe au moins 3 zones de compression potentielle du nerf médian autour du coude : le lacertus fibrosus ou expansion du biceps, la traversée du pronator teres et l’arcade du fléchisseur commun superficiel des doigts (FCS). Il peut exister une quatrième zone compression au niveau du ligament supra-condylien médial, essentiellement en cas d’apophyse osseuse supra-condylienne. L’autre élément important à comprendre est que la compression serait avant tout d’origine dynamique, au moins pour le syndrome du pronateur teres : ce sont certaines malpositions du bras et les mouvements répétés de pronation-supination qui semblent être fréquemment impliqués.

Bien connaître les territoires d’innervation pour faire le diagnostic

Le nerf médian ne donne pratiquement pas de branches motrices ou sensitives jusqu’au niveau du quart inférieur de la gouttière bicipitale interne. À partir de la partie basse du bras, et à des distances variables de l’interligne articulaire, les premières branches émergent du tronc du nerf médian pour les muscles épitrochléens : le pronator teres (PT), le palmaris longus (PL), le flexor carpi radialis (FCR) et le fléchisseur commun superficiel des doigts (FCS).

Le nerf interosseux antérieur naît du tronc du nerf médian environ 5 cm en aval de l’épicondyle médial, à peu près au niveau du chef profond du pronator teres. En règle générale, il innerve trois muscles : le long fléchisseur du pouce (LFP), les chefs radiaux du fléchisseur commun profond des doigts (FCP) et le pronator quadratus (PQ) (carré pronateur).

Le nerf interosseux antérieur finit son trajet dans le pronator quadratus qu’il innerve et il fournit des branches sensitives destinées aux articulations radio-carpienne, inter-carpienne, carpo-métacarpienne et radio-ulnaire inférieure

Concernant l’origine des fibres du nerf médian, les racines C6 et C7 innervent les muscles pronator teres, palmaris longus et flexor carpi radialis, et assurent la sensibilité de la région de l’éminence thénar, de la face palmaire du pouce, de l’index et du majeur, ainsi que de leur face dorsale des 2 dernières phalanges distales (P2 et P3). Les racines C8 et D1 innervent le fléchisseur commun superficiel des doigts, le long fléchisseur du pouce, les chefs du fléchisseur commun profond pour l’index et le majeur, le pronator quadratus et les thénariens externes sous contrôle du nerf médian. Des fibres sensitives provenant de C8 innervent le côté radial de la face palmaire de l’annulaire.

2 tableaux cliniques très différents en théorie

La compression du nerf médian au coude prend classiquement la forme, soit du « syndrome du pronator teres », soit de la « paralysie du nerf interosseux antérieur ». Ces formes, bien que différentes théoriquement, se chevauchent parfois au plan clinique et EMG. Cela s’explique par le fait que les facteurs responsables de la compression sont plus ou moins communs pour les deux syndromes et que, de plus, le nerf interosseux antérieur, après son émergence du tronc du nerf médian, chemine le plus souvent à côté de lui dans le même canal.

Le syndrome du pronator teres est constitué de symptômes qui se déclenchent plutôt en dynamique, après effort musculaire et particulièrement après des mouvements répétitifs en pronation-supination. Les symptômes s’estompent pendant le sommeil, ce qui le distingue du syndrome du canal carpien, avec l’absence, de réveils nocturnes et d’hypoesthésies matinales. Il peut exister des douleurs profondes au tiers proximal de l’avant-bras et une fatigabilité musculaire auxquelles s’ajoutent des paresthésies ou une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian à la main. L’installation de la symptomatologie est insidieuse sur plusieurs mois avec parfois des antécédents de libération chirurgicale du canal carpien du même côté, sans bien sûr aucune amélioration clinique. Des douleurs déclenchées par une compression manuelle profonde au tiers supérieur de l’avant-bras et dans la gouttière bicipitale interne, avec apparition, plus ou moins constante de paresthésies sous-jacentes, doivent faire évoquer le diagnostic qui sera objectivé en demandant au malade de faire des cycles de pronations-supinations. La localisation plus précise du niveau de la compression peut être précisée cliniquement par 3 manœuvres (Spinner) qui visent à démontrer la compression dynamique : flexion du coude et supination contre résistance, ce qui met en tension le lacertus fibrosus et une compression possible à ce niveau, pronation de l’avant-bras contre résistance, surtout à partir d’une position de supination complète ce qui sollicite le pronator teres, enfin, flexion de l’interphalangienne proximale (IPP) du médius contre résistance, ce qui tend l’arcade du fléchisseur commun superficiel des doigts. L’examen peut parfois révéler une faiblesse musculaire dans le territoire du nerf médian (par exemple des muscles épitrochléens ou des thénariens externes) mais jamais de paralysie.

À l’inverse, le syndrome du nerf interosseux antérieur se caractérise par des anomalies déficitaires motrices prédominantes, qui contrastent donc avec le syndrome du pronator teres. Ce déficit moteur, se traduit par une paralysie ou parésie touchant le long fléchisseur du pouce, le pronator quadratus et le fléchisseur commun profond des doigts pour les rayons digitaux radiaux. L’apparition du déficit est souvent brusque, précédée d’un facteur déclenchant traumatique et par une période de symptômes vagues (douleurs diffuses, faiblesse musculaire). La durée de cette période douloureuse qui concerne surtout le tiers proximal de l’avant-bras serait habituellement de quelques heures à plusieurs jours et l’apparition des déficits moteurs coïncide le plus souvent avec la disparition des douleurs. Ainsi, au moment où le patient consulte, il se plaint généralement d’une faiblesse musculaire gênante, d’une maladresse ou même une perte de dextérité dans l’écriture, mais il n’a plus de douleurs et il n’y a pas de signes sensitifs dans le territoire du nerf médian. Les déficits moteurs varient cependant dans leur gravité (parésie ou paralysie) et dans leur étendue, à tout ou partie de la zone d’innervation du nerf interosseux antérieur. L’examen objective des déficits moteurs dans le territoire du nerf interosseux antérieur avec des signes souvent évidents : le déficit du pronator quadratus est difficile à apprécier avec parfois une faiblesse en pronation contrariée, avec le coude en flexion maximale (pour minimiser l’action du pronator teres), le déficit le plus classique concerne l’atteinte du long fléchisseur du pouce avec impossibilité de flexion active de l’interphalangienne du pouce associé à l’atteinte du fléchisseur commun profond de l’index avec défaut de flexion active de l’interphalangienne distale. Ceci entraîne la classique pince en « bec de canard » lors de la pince pouce-index.

Diagnostics différentiels

L’atteinte du nerf médian au coude et au tiers proximal de l’avant-bras doit être différenciée d’une atteinte plus globale du membre supérieur (comme une atteinte radiculaire diffusant sur plusieurs territoires nerveux, une névrite plexique ou une névralgie amyotrophique), d’une atteinte du tronc du nerf médian plus globale et bien sûr, d’un syndrome du canal carpien.

En dehors d’une compression extrinsèque (fracture, garrot lors d’une intervention, tumeur, variation anatomique…), deux autres pathologies peuvent se traduire par des déficits moteurs dans le même territoire nerveux et sont 2 diagnostics différentiels : « le syndrome de Parsonage et Turner » (amyotrophie névralgique) qui est alors associée à une atteinte motrice proximale (grand dorsal, muscles de la coiffe, deltoïde, triceps ou biceps) et la « compression intra-épineurale en sablier » du nerf médian, cette dernière constituant une forme de compression fasciculaire intrinsèque.

L’examen clinique et électrique méticuleux de tout le membre supérieur ainsi que l’utilisation de certains tests cliniques spécifiques aident à préciser le territoire nerveux concerné et le niveau du facteur de compression.

Examens complémentaires

Le syndrome du pronator terres a été longtemps considéré comme étant difficile à déceler à l’examen électromyographiques, à cause de son caractère fluctuant et dynamique avec un pourcentage d’examens positifs variable selon les séries, mais croissant avec le perfectionnement des neurologues. En cas d’examen négatif, il est donc proposé par certains experts de répéter l’examen EMG après avoir demandé au patient d’effectuer plusieurs fois les mouvements qui déclenchent sa symptomatologie (pronation-supination). La compression du nerf médian au coude provoquant principalement une démyélinisation focale, une perte axonale ne survient qu’en cas de compression importante et prolongée : on observe donc surtout des anomalies des conduction, sensitives et motrices, du nerf médian qui sont de plus proximales, à l’avant-bras et non en distal. Une étude électromyographique négative n’exclut donc pas le diagnostic et, à l’opposé, un EMG pathologique des muscles thénariens externes, associé à des conductions motrices normales à travers le canal carpien, est suggestif d’une atteinte plus proximale et doit amener à une étude EMG complète du nerf médian à l’avant-bras et au coude.

L’atteinte électromyographique du syndrome du nerf interosseux antérieur est fonction du caractère isolé ou pas de l’atteinte du nerf IOA, ainsi que de l’étendue du territoire nerveux lésé (syndrome complet ou incomplet). Si la compression concerne uniquement le nerf interosseux antérieur, les signes les plus constants sont détectés dans le pronator quadratus (activité spontanée et activité volontaire pathologique), toujours par comparaison avec le côté opposé.

La radiographie osseuse permet parfois d’objectiver des anomalies anatomiques osseuses qui peuvent être en rapport avec la compression du nerf médian, comme une apophyse sus-épitrochléenne ou des séquelles d’une fracture du bras, du coude ou de l’avant-bras.

Un examen IRM ne devrait être que rarement pratiqué, selon les spécialistes, car il serait peu contributif dans la plupart des atteintes. Il est donc uniquement demandé quand on pense trouver des lésions des parties molles qui peuvent être causes de compression extrinsèque du nerf médian, notamment des tumeurs, des kystes synoviaux ou une bourse bicipitale hypertrophique.

Traitement en fonction du type d’atteinte

Le traitement du syndrome du pronator terres est toujours médical au début avec l’éviction des mouvements pouvant déclencher ou aggraver les symptômes. La mise au repos du membre supérieur atteint est réalisée dans une attelle brachio-antibrachio-palmaire (visant à supprimer la flexion/extension du coude et les mouvements de prono-supination) et peut être utilisée pour une durée courte. Une infiltration au niveau du pronator terres peut être réalisée quand ce syndrome est au premier plan. Des AINS par voie orale ont également été préconisés.

Les indications thérapeutiques lors du syndrome de l’interosseux antérieur ne font pas consensus. Des publications neurologiques sont en faveur de l’idée que la plupart de ces cas seraient des formes frustes d’une amyotrophie névralgique de Parsonage et Turner, connue pour son potentiel de récupération tardive, mais cette position n’est pas partagée par tous les experts. Un délai d’un an ou plus a même été conseillé avant une intervention, surtout si un début de récupération est observé à l’EMG.

En pratique, si le traitement non-chirurgical reste donc le choix initial, la présence de déficits moteurs persistants est une indication à l’exploration chirurgicale lorsque aucun signe de récupération n’apparaît après une période de trois à cinq mois. Il en est de même pour la persistance d’une symptomatologie douloureuse malgré un traitement conservateur bien suivi. Par contre, l’exploration chirurgicale est à réaliser d’emblée en cas de plaie pénétrante de l’avant-bras ou de compression extrinsèque manifeste.

Lors de l’exploration, toute cause potentielle de compression doit être traitée mais il n’est souvent pas possible de préciser le siège exact de la compression et il peut même y avoir plusieurs localisations de compression associées.

Les résultats du traitement chirurgical sont globalement bons, avec environ 75% des cas améliorés, mais souvent imparfaits : la sédation des douleurs est souvent immédiate, mais les paresthésies mettent plus longtemps à disparaître et une faiblesse musculaire due au traumatisme chirurgical est souvent constatée au début de la rééducation. Les complications principales de l’opération sont un hématome, des névromes en cas de blessure chirurgicale d’une branche sensitive cutanée et le préjudice cicatriciel.

Bibliographie

Seror P. Anterior interosseous nerve lesions. Clinical and electrophysiological features. J Bone Joint Surg 1996 ;78B :238-41

Tsionos I et Le Viet D. Compression du nerf médian au coude. Chirurgie de la main. 2004, Vol 23, Suppl 1, S141-S154.