Oncologie

La composition du microbiote influence la réponse à l'ipilimumab

Une étude française démontre, chez des patients atteints de mélanome, que la réponse à l’ipilimumab dépend de la composition bactérienne de la flore intestinale.

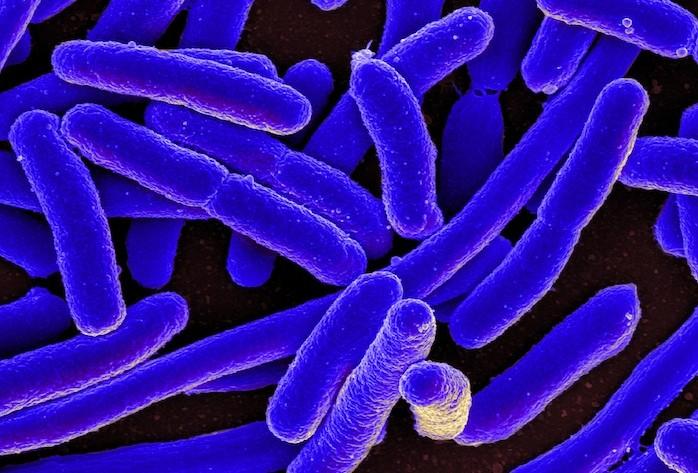

- NIAID/Flickr

Nos bactéries intestinales seraient les piliers du succès de l’immunothérapie. Une équipe de chercheurs français rapporte dans Annals of Oncology que la composition du microbiote influence la réponse à ces traitements innovants du cancer, ainsi que sur sa toxicité.

L’équipe du Pr Franck Carbonnel (CHU Kremlin-Bicêtre, AP-HP) et ses collègues de l’Inra et de l’Institut Gustave Roussy, sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les selles de 26 patients souffrant de mélanome métastatique. Tous s’apprêtaient à être traités par ipilimumab, l’un des premier anticorps monoclonal commercialisé contre ce cancer de la peau.

L’arrivée de ce traitement a considérablement accru les chances de survie des malades. Mais ces progrès s’accompagnent, dans certains cas, d’effets indésirables graves similaires à la maladie Crohn. Il est donc crucial pour les médecins d’identifier les malades sensibles au traitement avant de démarrer les injections. Une information que pourrait délivrer l’analyse de la flore intestinale des patients, explique le Pr Caroline Robert, chef du service de dermato-oncologie à l’institut Gustave Roussy, et co-auteure de l’étude.

Pourquoi avoir étudié le lien entre le microbiote et la réponse à l’immunothérapie ?

Pr Caroline Robert : Cela fait un moment que nous lisons dans les articles scientifiques que le microbiote joue un rôle sur notre immunité. Nous avons donc voulu savoir si le microbiote intestinal influençait la réponse à l’immunothérapie du mélanome mais aussi la survenue de colite car le médicament que nous avons étudié induit des maladies de type auto-immune ressemblant à des maladies de Crohn. Ces réactions sont liées à la forte stimulation du système immunitaire. Ainsi du fait que nous soumettons nos patients à un risque de toxicité, nous avons besoin d’un marqueur prédictif de l’efficacité de la thérapie.

Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec le Pr Caroline Robert :

Et qu’avez-vous découvert ?

Pr Caroline Robert : Nous avons analysé la composition de leur microbiote avant traitement et avons observé un groupement de certains germes qui semblait être plus associé aux bénéfices cliniques de l’immunothérapie. En outre, ce groupe de bactéries était aussi un indicateur de colite. Un résultat qui ne nous a pas surpris, il paraît logique que les patients victimes d’effets secondaires liés à une immunité trop stimulée soient aussi ceux qui bénéficient le plus longtemps du traitement.

Ces résultats pourraient-ils permettre d’optimiser l'efficacité du traitement ?

Pr Caroline Robert : Effectivement cela ouvre la possibilité d’agir sur le microbiote pour obtenir une flore plus favorable à l’immunothérapie. Aujourd’hui dans certaines conditions, nous réalisons des greffes fécales mais nous pouvons imaginer faire des choses plus simples comme l’administration de molécules issues des bactéries sous forme de probiotiques. Ceci permettrait aussi de limiter la toxicité des traitements.

Ces conclusions peuvent-elles être transposées à d’autres cancers ?

Pr Caroline Robert : Sans doute. Je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas car les immunothérapies développées en premier lieu pour le mélanome sont aujourd’hui prescrites pour traiter d’autres cancers. Mais cela doit encore être démontré. D’ailleurs, le Pr Franck Carbonnel y travaille déjà. Dans mon service, ainsi que des collègues s’occupant d’autres cancers, nous lui envoyons nos patients souffrant de problèmes digestifs. Il a donc collecté des données sur d’autres cancers, et j’espère que dans quelques temps nous pourrons répondre à cette question.