Gastro-entérologie

Rectocolite hémorragique modérée à sévère : une méta-analyse pour les guidelines 2024 de l’AGA

Une revue systématique et une méta-analyse en réseau permettent de comparer l'efficacité des traitements de la rectocolite hémorragique modérée à sévère afin d’orienter les futures recommandations de l’American Gastroenterological Association.

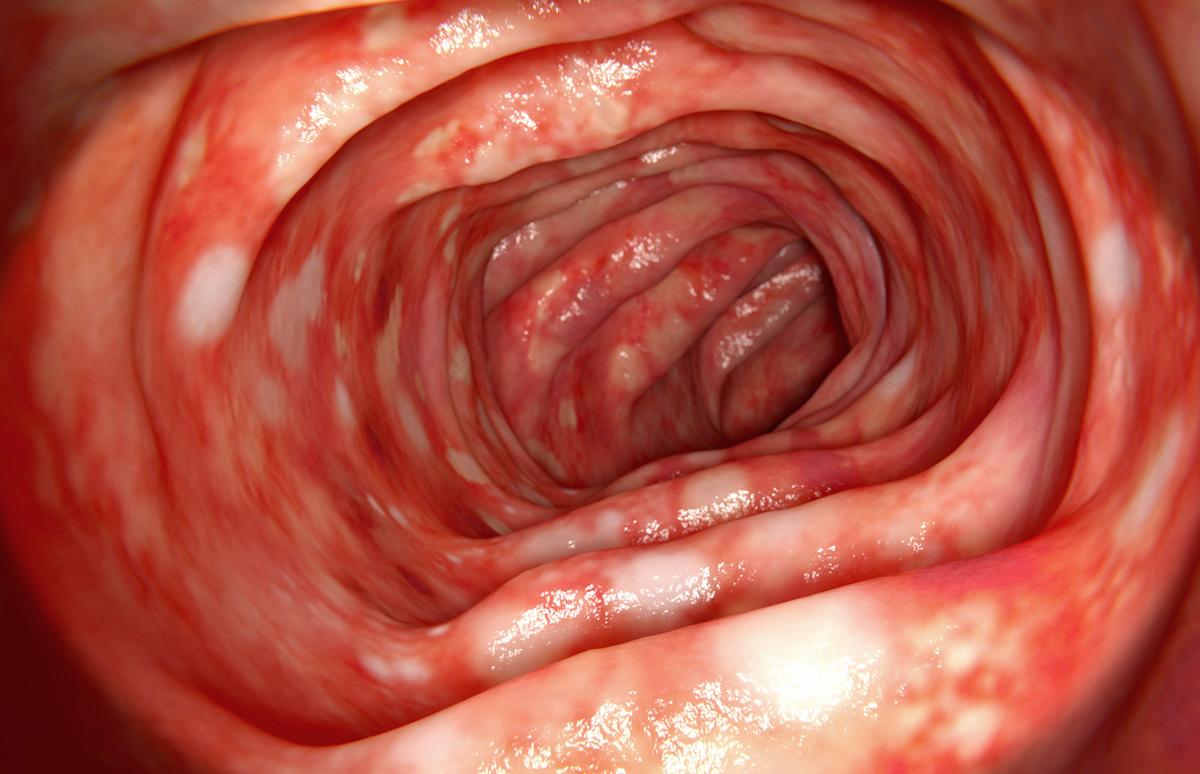

- Nathan Devery/istock

La rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère est une pathologie chronique, qui eut conduire à des complications nécessitant hospitalisation ou chirurgie. L’arsenal thérapeutique s’est considérablement étoffé ces dernières années avec l’approbation de nouveaux agents immunosuppresseurs ciblant plusieurs mécanismes, notamment les antagonistes des interleukines et les inhibiteurs des Janus kinases (JAK). Cette expansion pose des défis pour la sélection du traitement le plus approprié. Afin d’informer les nouvelles recommandations de l’American Gastroenterological Association (AGA), une revue systématique et une méta-analyse en réseau ont comparé les différentes thérapies modernes dans la RCH modérée à sévère.

En excluant les inhibiteurs de JAK comme traitement de première ligne (conformément aux recommandations de la FDA), les résultats montrent que l'infliximab, l’ozanimod, le risankizumab et le guselkumab sont plus efficaces que l’adalimumab et le mirikizumab pour induire une rémission clinique chez les patients naïfs de traitement biologique, avec l’ozanimod et le risankizumab obtenant les meilleurs scores pour l'induction de la rémission. Les résultats sont publiés dans Gastroenterology.

Les inhibiteurs de JAK chahutent le classement

L’analyse montre également que l'inclusion des inhibiteurs de JAK comme option de première ligne modifie le classement des traitements : l'upadacitinib se révèle plus efficace que la plupart des autres médicaments, à l'exception de l'ozanimod et du risankizumab, selon des données de faible à moyen niveau de preuve. Chez les patients ayant déjà reçu un traitement biologique, l'upadacitinib, le tofacitinib et l'ustekinumab se révélent les plus efficaces pour induire une rémission clinique.

L'étude n'a pas seulement examiné l'efficacité des traitements dans l'induction de la rémission clinique, mais aussi vis-à-vis de l'amélioration endoscopique, confirmant la meilleure efficacité des molécules ciblant le trafic lymphocytaire (comme le vedolizumab et l’etrasimod) par rapport aux antagonistes du TNF, chez les patients naïfs de traitement biologique. Aucun signal d'effets indésirables majeurs n’a été détecté, mais la surveillance à long terme, notamment pour les inhibiteurs des JAK, reste une priorité en raison des risques potentiels de complications cardiovasculaires observés dans d'autres indications.

Une méta-analyse en réseau sur 35 essais

Cette méta-analyse en réseau a utilisé des données de 35 essais cliniques randomisés, combinant à la fois des comparaisons directes issues d'essais en face-face et des comparaisons indirectes via des études contrôlées versus placebo. La méthodologie s’appuie sur l’approche GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) afin d’évaluer le niveau de preuve, un point central pour l’établissement de recommandations robustes. L’ajout de nouveaux médicaments comme le mirikizumab, le guselkumab et le risankizumab, ainsi que les formulations sous-cutanées de l'infliximab et du vedolizumab, a permis d’enrichir considérablement les preuves disponibles. De plus, deux essais comparatifs directs récents (VARSITY et VEGA) ont apporté des informations précieuses sur l'efficacité relative des thérapies les plus récentes. Toutefois, la méta-analyse a dû exclure des agents comme l’étrolizumab, dont les résultats des essais n'ont pas été concluants.

Ces résultats viennent souligner plusieurs points essentiels pour la prise en charge de la RCH modérée à sévère. Premièrement, les inhibiteurs des JAK comme l'upadacitinib se montrent particulièrement efficaces pour induire une rémission, notamment dans les pays où leur utilisation n’est pas limitée par des restrictions en première ligne, telles que celles imposées par la FDA aux États-Unis. Deuxièmement, chez les patients ayant échoué à une première biothérapie, l’upadacitinib reste une option thérapeutique majeure, avec des taux de rémission nettement supérieurs à ceux des autres traitements, y compris le vedolizumab. Enfin, l'exposition antérieure aux biothérapies apparaît comme un facteur clé influençant la réponse au traitement, avec des agents comme l'ozanimod montrant une efficacité modérée chez les patients ayant déjà reçu plusieurs traitements biologiques.

Un changement de pratiques

Cette étude a des implications directes pour la pratique clinique, notamment en ce qui concerne le positionnement des traitements dans l’algorithme thérapeutique. Les résultats soulignent l’importance de l’exposition préalable aux biothérapies dans le choix du traitement, et la nécessité d’adapter les recommandations pour tenir compte des nuances dans l’efficacité des différents mécanismes thérapeutiques selon le contexte clinique.

Les thérapies ciblant les lymphocytes, telles que le vedolizumab, montrent une efficacité accrue chez les patients naïfs de biothérapies, tandis que les inhibiteurs des JAK, en particulier l'upadacitinib, se distinguent comme des traitements de seconde ligne particulièrement puissants pour les patients exposés à plusieurs biothérapies. Ces résultats nécessitent des études supplémentaires sur la sécurité à long terme de ces médicaments, en particulier dans le cas des inhibiteurs des JAK, pour mieux comprendre leur profil d'effets indésirables dans le contexte de la RCH.

À l'avenir, les études comparatives directes entre les traitements avancés devront se multiplier pour affiner davantage les recommandations thérapeutiques, et les futures analyses devront inclure des résultats plus nuancés tels que la rémission histologique et l’évaluation des effets indésirables sur de longues périodes.

Ces résultats appellent à une attention accrue sur la sécurité à long terme des inhibiteurs des JAK, ainsi qu’à une adaptation des algorithmes thérapeutiques basés sur l’exposition antérieure aux traitements biologiques.