Cardiologie

Valve aortique : la thrombose de valve infraclinique est un phénomène dynamique

Quelle que soit la technique utilisée, TAVI ou chirurgie ouverte, la thrombose de valve infraclinique est un phénomène fréquent et évolutif. Son impact sur le risque de dégénérescence des bioprothèses et de complications thrombo-emboliques reste à évaluer.

- faustasyan/istock

Les thromboses de valve infracliniques concerneraient 10% des patients 30 jours après l’intervention et près d’un quart après un an. Si elles sont initialement plus fréquentes après implantation valvulaire percutanée (TAVI) qu’après chirurgie ouverte, la différence n’est plus significative à un an, selon l’étude PARTNER 3 publiée dans le JACC.

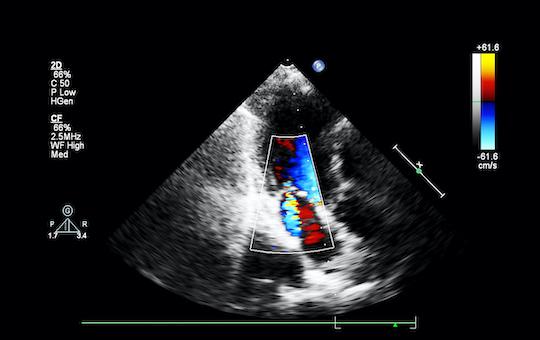

La thrombose de valve infraclinique, mise en évidence au scanner par des images d’épaississement des feuillets valvulaires avec hypo-atténuation (HALT) et des anomalies de la cinétique valvulaire, est un phénomène assez fréquent après implantation de prothèse biologique aortique, dont l’histoire naturelle reste mal précisée. En particulier, on se sait pas si ce risque est accru en cas remplacement valvulaire transcutané comparativement à la voie chirurgicale classique.

Une demande de la FDA

Dans le cadre de l’élargissement des indications de l’implantation valvulaire transcutanée (TAVI) aux patients à faible risque, la Food and drug administration (FDA) a demandé que des essais cliniques comparatifs soient réalisés afin d’évaluer plus précisément le risque de thrombose valvulaire infraclinique selon la technique d’implantation utilisée.

C’était un des objectifs de l’essai PARTNER 3 (The Safety and Effectiveness of the SAPIEN 3 Transcatheter Heart Valve in Low-Risk Patients With Aortic Stenosis), qui a randomisé 435 patients porteurs d’un rétrécissement aortique à faible risque chirurgical, pour avoir un remplacement valvulaire par TAVI (n= 221) ou chirurgical (n=214).

Evolution dynamique des HALT

Tous les patients, qui ne recevaient pas de traitement anticoagulant, ont été évalués par scanner multidimensionnel 30 jours après l’intervention et à un an, au sein d’un laboratoire indépendant.

Globalement, l’incidence des HALT est de 10% à 30 jours et de 24% à un an. Une résolution spontanée des HALT observées à 30 jours est rapportée chez 54% des patients à un an, tandis que dans le même temps des nouvelles HALT apparaissent chez 21% des patients.

Les HALT sont plus fréquentes à 30 jours après TAVI (13% vs 5% ; p = 0,03), mais cette différence ne persiste pas dans le temps (28% vs 20% à un an ; p = 0,19).

Impact modéré sur les gradients

La présence des images au scanner n’a, globalement, pas d’impact sur les gradients aortique moyens à 30 jours et à un an. Mais chez les patients ayant des HALT à 30 jours et à un an, les gradients au terme du suivi sont plus élevés que chez ceux indemnes de HALT lors des deux scanners de contrôle (17,8 ± 2,2 mm Hg vs 12,7 ± 0,3 mm Hg ; p = 0,04).

Les auteurs retrouvent une association entre les HALT et le taux global d’événements thrombo-emboliques à type d’accidents vasculaires cérébraux, accidents ischémiques transitoires et occlusions artérielles rétiniennes. Ils estiment ainsi que l’impact des HALT sur les complications thrombo-emboliques et la dégénérescence des bioprothèses reste à évaluer par d’autres essais cliniques.