Neurologie

Sclérose en plaques : un nouvel anticorps anti-CD40L réduirait la progression

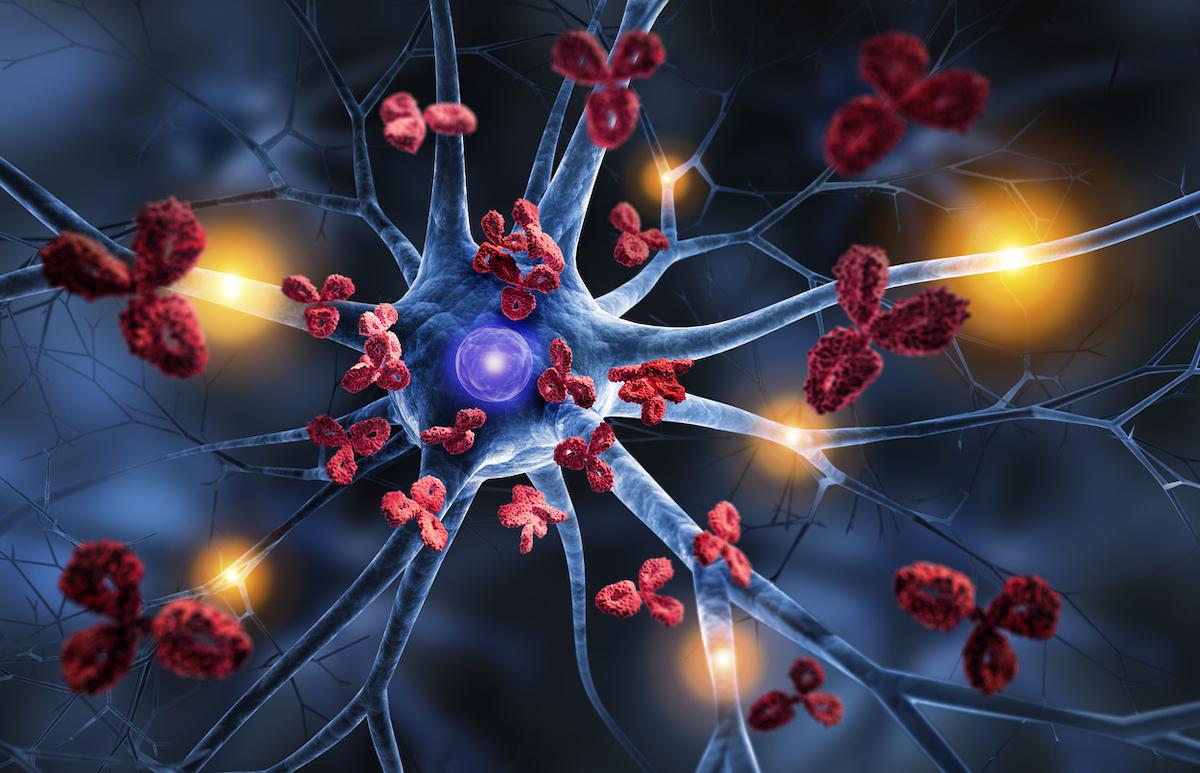

Le frexalimab, un nouvel anticorps anti-CD40L, montre des résultats prometteurs dans une étude randomisée de phase II, avec une réduction des nouvelles lésions cérébrales.

- Halfpoint/istock

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui touche 110.000 personnes en France. La voie de costimulation CD40-CD40L (CD154) régule l'initiation des réponses immunitaires adaptatives et innées. Des observations cliniques et pathologiques ont indiqué l'implication de la voie CD40-CD40L dans la sclérose en plaques et son association avec la progression de la maladie.

Les personnes atteintes de sclérose en plaques ont des niveaux élevés d'expression de CD40L sur les cellules T activées, ce qui entraîne des niveaux élevés de CD40L soluble, qui sont largement corrélés avec le handicap évalué selon l'échelle Expanded Disability Status Scale (EDSS).

Le frexalimab, un nouvel anticorps anti-CD40L expérimental de deuxième génération développé par Sanofi, a permis de ralentir significativement l’activité de la maladie chez des personnes atteintes de formes récurrente-rémittente de la sclérose en plaques (SEP). Les données des essais de phase II ont été publiées dans la revue New England Journal of Medicine le 15 février.

SEP : une diminution des nouvelles lésions

Lors de cette étude de phase II, les chercheurs ont recruté 129 adultes avec une SEP récurrente-rémittente pour leur administrer : soit une dose élevée de l’anticorps anti-CD40L frexalimab (1.200 mg), soit une dose faible (300 mg), soit un placebo également à dose élevée ou à faible dose.

Après 12 semaines de traitement, l’équipe a montré une diminution de l’apparition de nouvelles lésions en T1 gadolinium pour les groupes traités à dose élevée et faible dose de 89% et 79%, respectivement. Le nombre total de lésions a reculé de 88 % et de 80 % pour sa part. Concernant les lésions observées (nouvelles ou ayant augmenté de volume) avec en T2, une réduction de 92 % et 86 % est enregistrée.

"Ces résultats de phase II publiés pour le frexalimab représentent des données importantes non seulement pour le traitement potentiel de la sclérose en plaques, mais aussi pour l'ensemble de la communauté de la sclérose en plaques. Il convient de noter qu'à la semaine 12, les deux doses de frexalimab étudiées ont permis d’obtenir une diminution prononcée des nouvelles lésions – une mesure standard de l’activité inflammatoire de la sclérose en plaques – et leur effet s’est bien maintenu au fil du temps, surtout dans le groupe de patients traités par la dose la plus élevée de frexalimab. De fait, 96 % d’entre eux ne présentaient aucune nouvelle lésion active à la semaine 24 du traitement", précise le Dr Patrick Vermersch de l’Université de Lille dans un communiqué.

Frexalimab : des essais de phase III déjà en cours

Le Frexalimab améliorerait également plusieurs indicateurs de l’évolution de la maladie : le MSIS-29 (score d'impact physique de la SEP mesuré au moyen de la MS Physical Impact Scale, sur la base des résultats rapportés par les patients), les concentrations plasmatiques de neurofilaments à chaîne légère (NfL) - un biomarqueur des lésions neuro-axonales et de l’activité de la SEP - ainsi que les concentrations plasmatiques de CXCL13, un biomarqueur de l’activité inflammatoire.

Le traitement est par ailleurs bien toléré. 97 % des participants l’ont pris pendant l’étude. Les événements indésirables les plus fréquents (≥ 5 %) observés dans les deux groupes traités par frexalimab ont été la Covid-19 (9,8 %) et les maux de tête (2,0 % et 5,8 % respectivement).

Face à ces résultats prometteurs, des essais de phase III (essais comparatifs avec les traitements standards) dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente et de la sclérose en plaques progressive secondaire non-récurrente ont été lancés à la suite.