Gériatrie

Infarctus du myocarde et patient âgé : la réadaptation multidomaine réduit les réhospitalisations

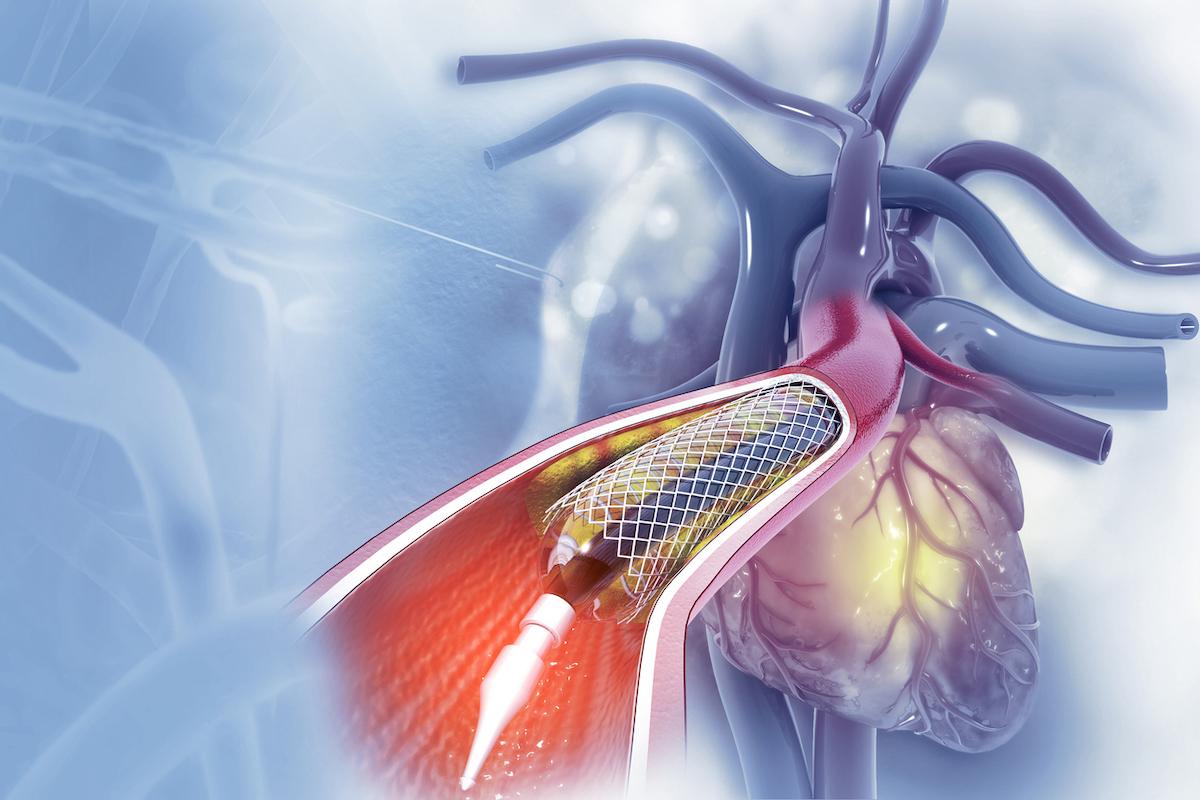

Chez des patients âgés, à performance physique altérée un mois après un infarctus, une réadaptation structurée combinant contrôle des facteurs de risque, conseils nutritionnels et entraînement personnalisé diminue le risque combiné de décès cardiovasculaire ou d’hospitalisation non programmée d’environ 43.

- :Rawpixel/istock

Les personnes âgées fragiles survivant à un infarctus sont peu actives, s’engagent peu en réadaptation cardiaque conventionnelle et cumulent récidives, hospitalisations et pertes d’autonomie. L’essai multicentrique italien PIpELINe cible précisément ce maillon faible : des patients ≥65 ans présentant une performance physique diminuée 1 mois après l’infarctus. Randomisés (2:1) entre une intervention « multidomaine » (optimisation des facteurs de risque, diététique structurée et exercice supervisé puis à domicile) ou vers les soins usuels, 512 patients (âge médian 80 ans, 36 % de femmes) ont été suivis 12 mois.

Selon les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine, le critère primaire (décès CV ou hospitalisation CV non programmée) est survenu chez 12,6 % des patients du groupe intervention contre 20,6 % en contrôle (HR 0,57 ; IC à 95 % 0,36–0,89 ; p = 0,01). L’effet est porté surtout par la baisse des réhospitalisations CV : 9,1 % versus 17,6 % (HR 0,48 ; 0,29–0,79).

La mortalité CV isolée tend à diminuer (4,1 % vs 5,9 %), sans significativité (HR 0,69 ; 0,31–1,55). Aucun événement indésirable grave imputable à l’intervention n’a été rapporté. Ces résultats plaident pour une réadaptation adaptée à la fragilité, initiée tôt et ancrée dans le quotidien du patient.

Changer de paradigme après l’AMI

L’intervention s’adressait à des sujets ni trop valides ni trop dépendants (sélection sur performance physique, type Short Physical Performance Battery 4–9), cibles plausibles d’un gain fonctionnel. Outre la réduction du critère composite, les auteurs rapportent des améliorations de la performance physique et de la qualité de vie, des dimensions au cœur des objectifs gériatriques.

Le bénéfice est cohérent quels que soient les comorbidités usuelles, avec une diminution notable des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, cohérente avec les résultats de REHAB-HF chez l’insuffisant cardiaque âgé. Le signal de sécurité est rassurant : pas d’excès d’événements liés à l’exercice ou à la diététique, l’architecture du programme (peu de séances supervisées, relais intensif à domicile) favorisant l’acceptabilité et la persistance.

Ces éléments suggèrent qu’une offre centrée sur la multimodalité, moins intensive que les formats historiques et intégrant l’éducation thérapeutique, convient mieux aux très âgés que les protocoles d’endurance standard.

Un essai randomisé en simple aveugle

Il s’agit d’un essai randomisé italien, en ouvert pour les patients mais avec évaluation en aveugle, incluant des survivants d’AMI à 1 mois, cognitivement préservés, et suivi 12 mois. La randomisation 2:1 a alloué 342 patients à l’intervention et 170 aux soins usuels. Les composantes combinaient contrôle des facteurs de risque, conseils alimentaires et programme d’activité personnalisé, alternant séances encadrées et tâches à domicile. Limites : sélection de survivants à 30 jours (généralisabilité), impossibilité d’isoler la contribution de chaque composante, mesure imparfaite des activités à domicile, absence d’inclusion des troubles cognitifs et puissance limitée pour la mortalité CV isolée. Néanmoins, le design pragmatique, l’âge médian élevé (≈80 ans) et l’accent fonctionnel confèrent une solide pertinence externe pour la cardiogériatrie.

Selon les auteurs, ces résultats invitent à encadrer systématiquement la sortie d’USI de cardiologie pour les ≥75–80 ans avec : un repérage simple de la fragilité motrice (SPPB), une orientation précoce vers une réadaptation multidomaine combinant optimisation médicale, nutrition adaptée et exercices individualisés, et une hybridation présentiel/domicile pour lever les freins logistiques.

Les structures de réadaptation devraient intégrer des compétences en gériatrie, nutrition et thérapies non-pharmacologiques, et définir un « minimum efficace » de séances supervisées. Côté systèmes de soins, la réduction des réhospitalisations CV à 1 an milite pour financer des parcours dédiés aux très âgés fragiles et pour développer des offres à domicile ou télésupervisées.

Il convient désormais de confirmer par des essais pragmatiques, la durabilité à 24–36 mois, préciser les sous-groupes à rendement maximal, y compris ceux avec déficit cognitif léger, quantifier le coût-efficacité et disséquer l’apport relatif de chaque composante (un aidant sera nécessaire chez les plus fragiles). En attendant, le niveau de preuve est suffisant pour changer les pratiques : après l’AMI, chez le patient âgé fragile, la bonne réadaptation n’est pas seulement cardiaque, elle est multidomaine.