Diabétologie

Diabète de type 1 : pas de lien direct avec l'apport en gluten, sauf chez les très jeunes enfants

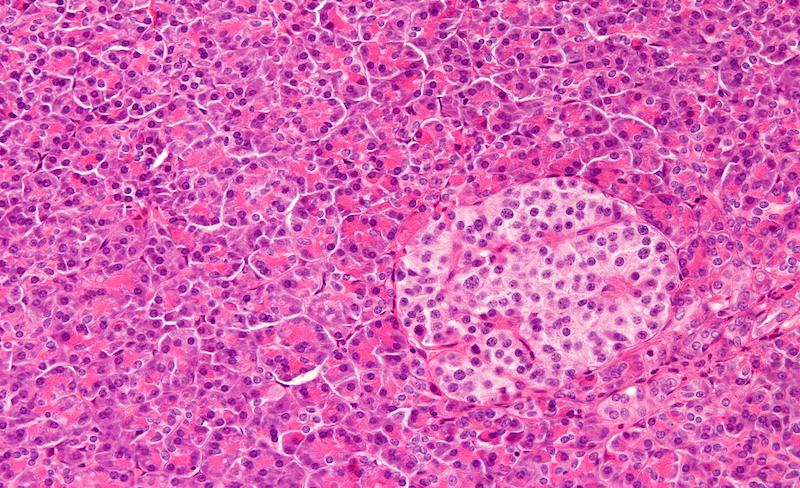

Chez les nourrissons et les très jeunes enfants à haut risque de diabète auto-immun, la consommation de gluten n'est pas associée au développement d’une auto-immunité dirigée contre les îlots de Langerhans, ni à la progression vers un diabète de type 1.

- NataliaDeriabina/istock

Chez ces enfants, dont l'apport moyen en gluten entre 1 et 2 ans était de 4 g, il n'y a aucun lien entre la quantité de gluten ingérée et le développement d’une auto-immunité contre les îlots de Langerhans ou la progression vers un diabète de type 1, selon l'étude DAISY (Diabetes Autoimmunity Study in the Young).

Cette étude montre que l'introduction des céréales (mais pas spécifiquement du gluten) dans l’alimentation des enfants à haut risque n’est pas associé à un risque d'auto-immunité contre les îlots de Langerhans, ni le diabète de type 1, sauf chez les enfants de moins de 4 mois. Ces résultats sont issus d’une étude publiée dans la revue Diabetes Care.

Anti-gluten

Au cours des dernières années, les régimes sans gluten ont fait l'objet de beaucoup d'attention dans les médias en tant que remède universel contre toute une série de maladies et d'affections… Cette réputation très exagérée pourrait inciter certaines personnes à modifier leur alimentation et celle de leur enfant en fonction d'informations qui sont le plus souvent peu fiables.

« Le message clé de nos résultats est donc d'une grande importance pour les enfants et les familles d'enfants à haut risque de diabète de type 1 », a déclaré à Reuters le Dr Nicolai A. Lund-Blix, de l'Institut norvégien de santé publique et du Centre hospitalier universitaire d'Oslo. « D’après cette étude, il n'y a aucune raison de réduire pendant l'enfance et l'adolescence la quantité de gluten dans l’alimentation des enfants à haut risque pour prévenir le développement d’un diabète de type 1 ».

Une étude sur près de 2000 enfants

L’étude a concerné 1 916 enfants à risque élevé de diabète de type 1. Elle a spécifiquement étudié le lien entre l'âge au moment de l'introduction du gluten dans l’alimentation, ainsi que la consommation de gluten dans la petite enfance et tout au long de l'enfance et de l'adolescence, avec le développement d’une auto-immunité contre les îlots de Langerhans.

Chez ces enfants entre 1 et 2 ans, dont l'apport moyen en gluten est de 4 g par jour, il n'a été observé aucun lien entre la quantité de gluten ingérée et le développement de l'auto-immunité contre les îlots de Langerhans ou la progression vers un diabète de type 1 (à partir de cette auto-immunité). En cas d’auto-immunité, la relation est également nulle entre cette consommation et la progression vers un diabète de type 1. Il n'y a pas non plus d'association entre la quantité cumulative de gluten consommée au cours du suivi et l’auto-immunité ou le diabète de type 1.

Attention avant 4 mois

Par contre, les enfants qui ont commencé à manger du gluten avant l'âge de 4 mois ont un risque ajusté 8,69 fois plus élevé de passer de l'auto-immunité contre les ilots de Langerhans au diabète de type 1, un résultat statistiquement significatif.

« Notre constatation que l'introduction du gluten avant l'âge de 4 mois serait un facteur de risque de progression vers le diabète de type 1 appuie les recommandations générales de l'American Academy of Pediatrics et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l'alimentation infantile, car elles indiquent déjà que l'introduction des aliments solides, qui comprennent les aliments contenant du gluten, à un âge précoce doit être évitée », a dit le Dr Lund-Blix.

Une discordance entre études

Dans l'étude TEDDY il existait un risque réduit d'auto-immunité contre les îlots de Langerhans en cas d’exposition au gluten avant l'âge de 4 mois et un risque accru en cas d’exposition au gluten après 9 mois. Mais les résultats concernant l'introduction précoce du gluten et son association avec l'augmentation du risque de progression vers le diabète de type 1 étaient basés sur un très faible nombre d'enfants (n=7). De plus, par rapport à l’étude DAISY, les époques et les lieux étaient différents : les données DAISY ont été recueillies entre 1993 et 2006, tandis que les données de TEDDY ont été recueillies entre 2005 et 2011.

De plus ces différences peuvent être liées à des changements dans les pratiques d'alimentation des nourrissons et des variations du microbiote du lait humain en fonction de l'alimentation de la mère ou d'autres facteurs environnementaux.

Importance des facteurs environnementaux

L'iportance des facteurs environnementaux qui peuvent intervenir sont soulignés dans une précédente étude longitudinale qui a été réalisée sur les infections intestinales chez de jeunes enfants norvégiens porteurs d’un facteur de risque génétique de maladie cœliaque. Il ressort de cette petite étude, mais réalisée sur des analyses longitudinales de selles, qu’un virus intestinal commun dans la petite enfance, l'entérovirus, peut être un des déclencheurs de la maladie cœliaque. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont les infections à entérovirus contractées après l’introduction du gluten dans le régime alimentaire de l’enfant qui sont associées à un risque de développer ultérieurement une maladie cœliaque. Les infections à entérovirus qui surviennent avant l’introduction ne le sont pas, ce qui suggère que c’est l’infection elle-même qui est le déclencheur de la maladie.

Ce principe pourrait s’appliquer à la prévention d’une partie des diabètes de type 1 où la fréquence des infections a entérovirus a également été décrite en préalable à l’auto-immunité anti-ilots de Langerhans. En effet, les infections gastro-intestinales sont fréquentes dans l’enfance et elles peuvent altérer transitoirement la barrière muqueuse, ce qui peut amener le passage de certaines molécules dans la paroi et à un processus de sensibilisation auto-immun.