Pneumologie

Infection pulmonaire chronique : le retour des bactériophages

Alors que l'antibiorésistance menace, il est nécessaire de développer de nouvelles stratégies de traitement. La phagothérapie est l'une des alternatives à l’étude dans l’infection pulmonaire chronique.

- @auntspray/epictura

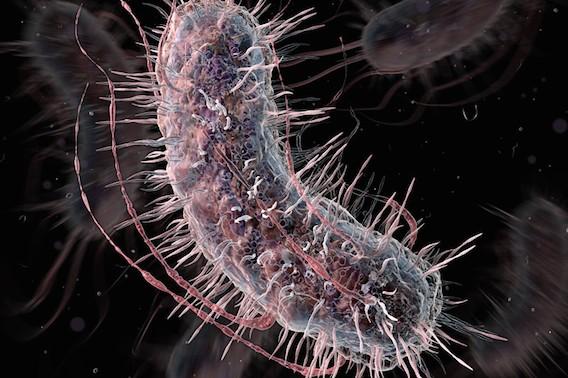

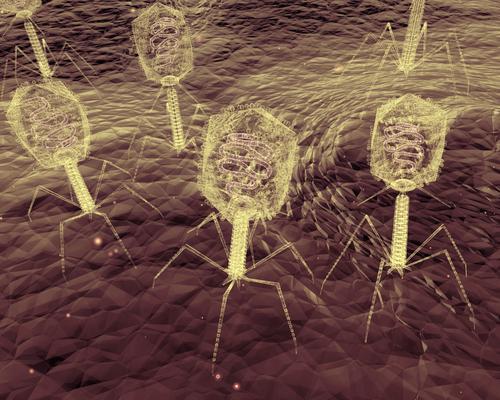

La phagothérapie est l’utilisation des bactériophages, des virus qui infectent les bactéries et détournent leur machinerie cellulaire à leur usage pour se multiplier et finalement les tuer. Les bactériophages existent naturellement partout à la surface du globe, ils sont présents dans la terre et l’eau et participent à l’écologie microbienne, chaque type de bactériophages étant spécifique d’une souche bactérienne particulière. Leur action bactéricide a d’ailleurs été étudiée dans de nombreux domaines scientifiques autres que la médecine.

Regain d’intérêt

La phagothérapie est une technique qui date du début du siècle dernier. Elle est tombée en désuétude du fait de l’avènement des antibiotiques qui se sont avérés beaucoup plus actifs contre les maladies infectieuses. La recherche sur les virus bactériophages s’est poursuivie de façon quasi-exclusive dans les pays de l’Est de l’Europe pendant des décennies. Ils sont d’ailleurs utilisés en thérapeutique en Ukraine et en Géorgie.

Avec le développement des résistances aux antibiotiques, la phagothérapie connaît un regain d’intérêt. Elle a été utilisée pour traiter les infections cutanées des grands brûlés et les infections osseuses chroniques avec un certain succès et fait l’objet de programmes de recherche dans l’infection pulmonaire chronique, en particulier dans la mucoviscidose.

Dans un article publié récemment dans Thorax, des chercheurs britanniques montrent l’efficacité de la phagothérapie contre l’infection pulmonaire chronique à Pseudomonas aeruginosa dans un modèle de souris. Dans cette étude, les bactériophages ont été administrés en nébulisations intra-nasales au plus tard une semaine après le début de l’infection et l’on observe que si le traitement est efficace, plus il est donné tard, moins il est actif.

Absence de données chez l’homme

En effet, dans une première expérience, les virus ont été administrés 24 à 36 heures après l’infection et il ne persistait aucune bactérie après 48 heures. Dans une deuxième expérience, les souris ont été traitées 48 à 60 heures en post-infection et aucune bactérie n’a été comptée après 72 heures. Enfin, dans une troisième expérience, les souris ont été traitées 7 jours après l’infection et il persistait des bactéries 24 heures plus tard.

Cette voie de recherche semble donc intéressante, mais aujourd’hui, chez l’homme, il n’existe pas encore de données validées montrant l’intérêt d’un traitement par les bactériophages dans l’infection chronique pulmonaire. Il est donc nécessaire de réaliser des essais cliniques utilisant des cocktails de bactériophages de qualité acceptables pour une utilisation humaine. Des projets sont en cours de développement mais il ne faut pas espérer obtenir des résultats à court terme.

D’après un entretien avec le Pr Pierre-Régis Burgel, pneumologue, Hôpital Cochin, Paris