Cardiologie

Infarctus du myocarde avant 65 ans : la moitié des causes sont non-athéro-thrombotiques chez les femmes

Dans une cohorte d’infarctus du myocarde chez des patients de 65 ans et moins, les causes non athérothrombotiques représentent une charge majeure, surtout chez les femmes, où ils dépassent même les causes athérothrombotiques. L’identification du mécanisme exact modifie le pronostic et la thérapeutique, évitant à la fois des PCI dans les dissections coronaires spontanées et le sous-traitement des vraies athérothromboses.

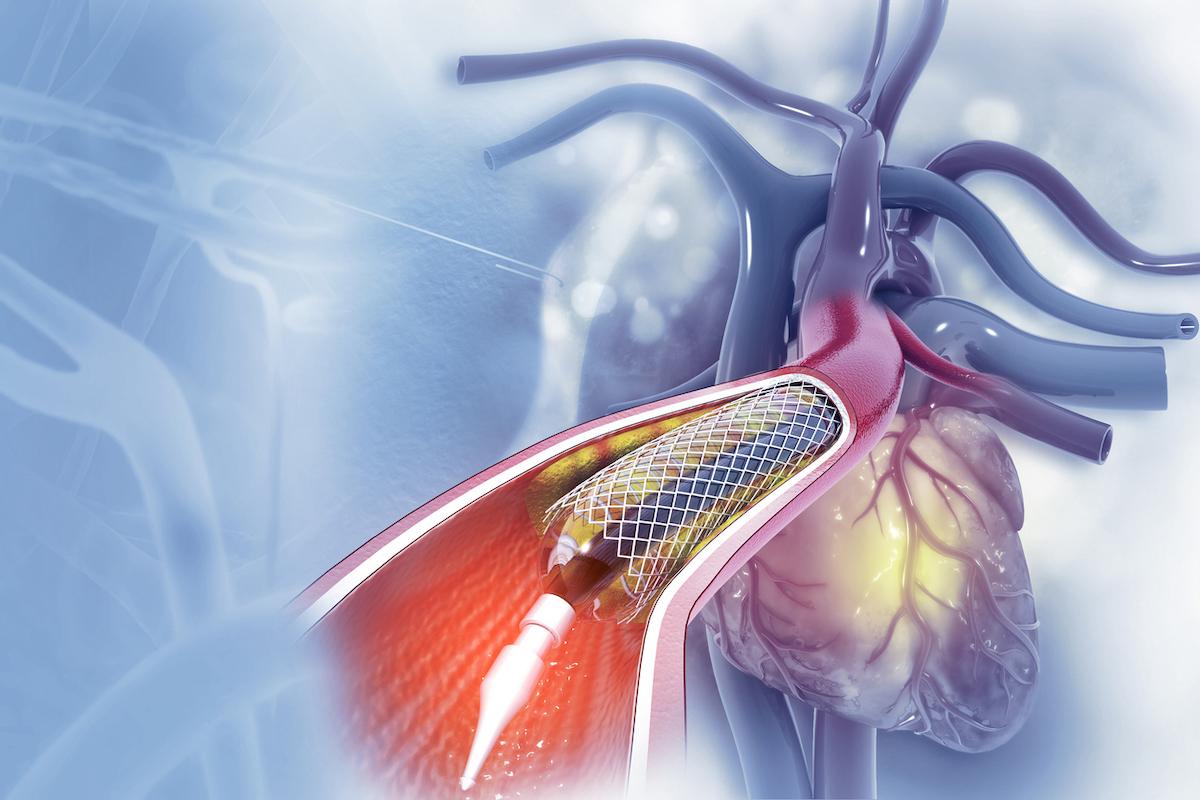

- stefanamer/istock

La littérature récente a mis en lumière des étiologies non-athérothrombotiques des infarctus du myocarde, longtemps sous-diagnostiquées chez l’adulte jeune. Pour estimer leur poids réel et leurs conséquences, une étude de population menée dans le comté d’Olmsted (États-Unis) a passé en revue, sur 15 ans, tous les épisodes avec troponine T au-delà du 99e percentile chez des résidents de 65 ans et moins. Après exclusion des infarctus péri-procéduraux, 1 474 événements ont été classés en infarctus index puis adjudiqués en six mécanismes.

Selon les résultats publiés dans le JACC, globalement l’athérothrombose demeure dominante (68 %), mais la distribution diffère nettement par sexe : chez les femmes, 47% des infarctus relèvent de l’athérothrombose contre 75 % chez les hommes, le solde étant non athérothrombotique (mismatch apport-demande 34 %, dissection coronaire spontanée 11 %, embolie 2 %, vasospasme 3 %, MINOCA-U 3 % oumyocardial infarction with nonobstructive coronary artery disease).

L’incidence populationnelle d’infarctus est plus basse chez les femmes, surtout donc pour l’athérothrombose (≈ 23 vs 105/100 000 personne-années), alors que la dissection coronaire spontanée (SCAD) est plus fréquente chez elles (3,2 vs 0,9/100 000), avec 55–60 % de mauvaise classification initiale en athérothrombose ou MINOCA.

Cette hétérogénéité mécanistique expose à des erreurs thérapeutiques opposées : PCI inappropriée pour les dissections coronaires d’une part, sous-intensification des mesures de prévention secondaire d’autre part si l’étiologie athérothrombotique est méconnue.

Au-delà de l’étiquette MINOCA : pronostic contrasté et implications thérapeutiques

Le regroupement MINOCA masque des réalités pronostiques divergentes. Dans cette cohorte, les infarctus par mismatch apport-demande affichent la mortalité à 5 ans la plus élevée (33 %, majoritairement non cardiovasculaire), alors qu’elle est faible après dissection coronaire (0 %) et modérée après athérothrombose ou embolie (8 % chacune). Les différences de mortalité expliquent les résultats contradictoires des études antérieures sur le MINOCA quand les mécanismes ne sont pas distingués.

Sur le plan diagnostique, la relecture angiographique experte et l’imagerie multimodale (IRM cardiaque, imagerie intracoronaire) ont permis de reclassifier un tiers des MINOCA non étiquetés, très souvent en dissection coronaire spontanée. L’amélioration de la reconnaissance après 2012 a réduit les erreurs, mais des formes distales ou des branches restent aisées à manquer.

Cliniquement, ces données invitent à individualiser la stratégie : éviter la PCI pour les dissections coronaires stables au profit d’un traitement conservateur, rechercher une source embolique lorsqu’une embolie coronaire est suspectée, documenter un vasospasme, et ne pas priver les athérothromboses de la prévention secondaire optimale nécessaire lorsque le mécanisme est avéré.

Reclasser l’infarctus par mécanisme : un changement de paradigme

L’étude tire sa force de la cohorte Olmsed county (une référence au sein des cohortes) avec une capture exhaustive des cas par biomarqueur (troponine T de 4e génération, seuil 99e percentile) entre 2003 et 2018, une adjudication mécanistique en six catégories et un suivi à long terme des mortalités toutes causes et cardiovasculaires.

Ce cadre atténue les biais de sélection des registres et inclut des présentations atypiques qui échappent aux cohortes classiques. Ses limites doivent toutefois guider l’interprétation : diversité ethnique restreinte, angiographie non systématique (risque de sous-diagnostic), absence routinière d’imagerie intracoronaire et de tests de provocation du vasospasme, sous-estimation possible de certaines causes, et non-utilisation d’une troponine hypersensible.

Selon les auteurs, trois changements de stratégie s’imposent. D’abord, penser mécanisme avant geste ce qui impose une lecture minutieuse de l’ensemble de l’arbre coronaire, un seuil de déclenchement bas pour l’IRM cardiaque et l’imagerie intracoronaire en cas de MINOCA, et une check-list dissection coronaire spontanée afin d’éviter des PCI inutiles. Ensuite, aligner la prévention secondaire sur l’étiologie : traitement anti-athéromateux, anti-agrégant et revascularisation quand l’athérothrombose est certaine ; conservatisme et contrôle des facteurs déclenchants en cas de dissection coronaire spontanée ; bilan embolique et prise en charge étiologique dédiée si embolie ; stratégie dirigée sur la pathologie causale en mismatch. Enfin, former les équipes d’urgences et de cathlab à cette taxonomie mécanistique, en particulier pour les femmes de 65 ans et moins, où plus d’un infarctus sur deux n’est pas athérothrombotique.

En somme, passer d’une stratégie « infarctus du myocarde thrombotique seul » à une classification physiopathologique de l’infarctus chez l’adulte jeune permettrait d’éviter les erreurs de traitement et d’ajuster le pronostic.