Etude de l’Ined

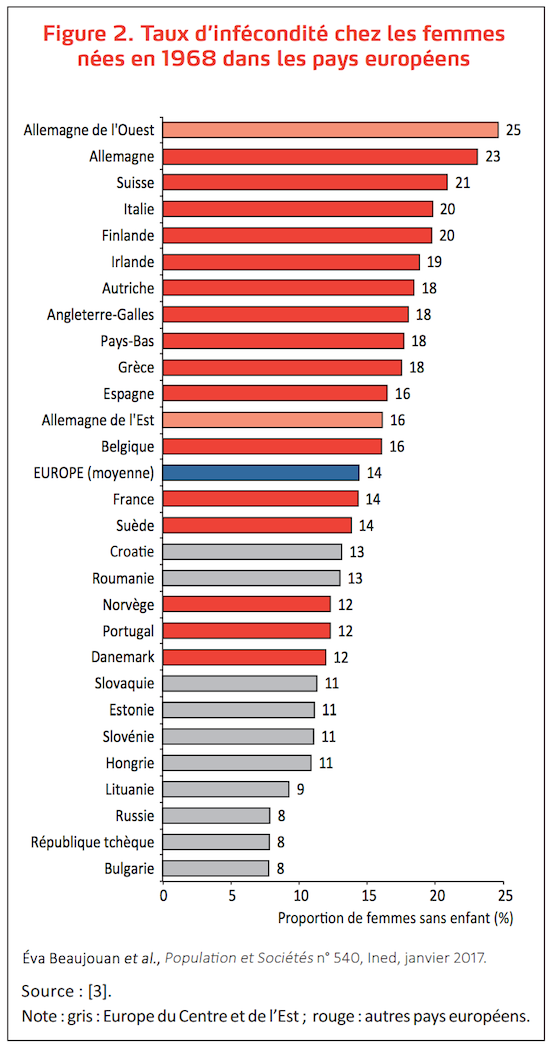

Fécondité : 14 % des Européennes sont sans enfant

Une Européenne sur sept n'a pas d'enfant, un creux rarement atteint. Selon l'Ined, l'individualisme, la crise de 2008 et la contraception facilitent cette décision.

Les Françaises font moins d’enfants. 2015 ne fait pas exception : l’indice conjoncturel de fécondité s’établit à 1,96 enfant par femme. L’Hexagone n’est pas isolé, rappelle ce 11 janvier l’Institut national d’études démographiques (Ined) dans sa revue Populations et Sociétés. Dans toute l’Europe, les couples sans enfant sont de plus en plus nombreux. Ce phénomène est le résultat d’une longue évolution politique, culturelle et économique, expliquent les chercheurs.

Un début de siècle morose

Ça n’est pas la première fois que le Vieux continent est confronté à une crise des naissances. Dès le début du XXe siècle, un pic se forme dans l’infécondité. 17 à 25 % des femmes nées entre 1900 et 1910 ne font pas d’enfant. En cause : la Première Guerre mondiale, qui a « déséquilibré le marché matrimonial ». De fait, la population masculine est décimée par le conflit et les épouses se retrouvent à la fois sans conjoint et sans capacité de retrouver un homme.

Les pays pauvres, eux, sont victimes de la double peine. En plus du conflit, ils font face à une forte migration vers les pays riches, ce qui crée un creux. La crise économique de 1929 enfonce le dernier clou. Elle provoque un « retard massif des maternités ». Le retour de la croissance à l’Ouest finit par provoquer un rebond de la fécondité.

Le rebond des Trente Glorieuses

Plein emploi, protection sociale, Etat-providence… L’après Deuxième Guerre mondiale offre le cocon parfait pour former son nid douillet. Se produit alors le fameux baby-boom, qui se double d’un rajeunissement de l’âge des parents. Sans compter la pression sociale qui s’exerce sur les couples sans enfant, alors mal perçus. « Ces générations qui donnent naissance au baby-boom sont les dernières à en avoir eu au-delà du seuil de remplacement des générations (2,1 enfants par femme) », préviennent les auteurs.

Dans les années 1940, effectivement, on observe le taux d’infécondité le plus bas jamais mesuré : seules 10 % des femmes restent sans enfant. La courbe ne tarde pas à remonter pour l’Europe de l’Ouest, dès les années 1940. L’effet sera plus tardif à l’Est, où le régime communiste complique l’accès à la contraception et où une politique nataliste est menée. Il faudra attendre 1960 avant que le taux d’infécondité ne reparte à la hausse.

Des inégalités persistantes

Cette reprise de la courbe en U tient à plusieurs facteurs, à commencer par la montée de l’individualisme. En somme, résument les auteurs, « la plupart des évolutions économiques et culturelles de la deuxième moitié du XXe siècle semblent également avoir éloigné les femmes et les hommes de la parentalité ».

Une affirmation qui s’étend désormais aux pays d’Europe centrale et orientale, où le régime communiste a pris fin. A trois exceptions près : la Bulgarie, la République Tchèque et la Russie, où l’infécondité est de 8 % - contre 14 % en moyenne sur le continent. Les pays de langue allemande, eux, battent des records d’infécondité. Les Etats d’Europe du Sud connaissent eux aussi un pic lié à la crise de 2008 et au fort taux de chômage. Une évolution qui n’est pas près de ralentir.

Source : Ined

Les raisons d’une grossesse tardive

Depuis les années 1940, l’âge de la première grossesse a progressé de 5 ans en Europe. Pourquoi les femmes retardent-t-elles leur gestation ? Les démographes ont souvent mis en avant la part de la population qui mène des études dans le supérieur. Des chercheurs de l’université d’Oxford (Royaume-Uni) avancent une toute autre piste dans Demography. D’après leurs calculs, l’environnement familial joue un rôle bien plus important dans cette décision que le niveau académique. Les caractéristiques sociales, économiques et génétiques expliquent la plus grande part de ce délai supplémentaire. Un phénomène auquel l’arrivée de la pilule contraceptive a également participé.